しかし、脇野町代官所および江戸町奉行所からの返答はなく、両村は抜き差しならない状況に陥ってしまった。

しかし、一年後の享和1年(1801)、ようやく、佐藤池新田庄屋の仲立ちを得て和解をすることになる。

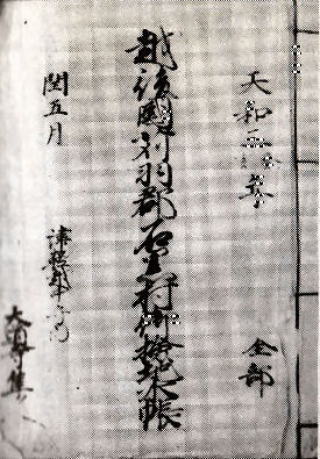

資料→出入り内熟済み口絵図表書き証文の事(全文)

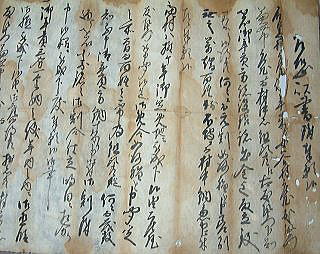

この和解の折りに作った畳二枚分の大きさの地図と裏書き証文が残っている。

裏書き証文の内容は、概略次のようなものである。

○石黒村から門出村にかけて広がる入会地については、裁判中であるが、ヤブツの板畑1町8反については、享保年間に作った改帳を元に実地検分をした。しかし、地所が入り乱れて検分ができない。よって、後年争いが生じないように、取扱人が中に入り次のように決めた。

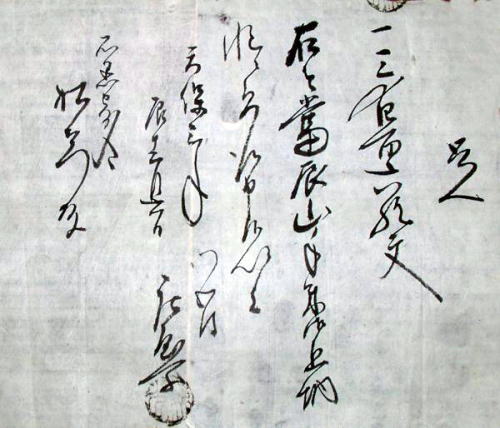

資料-9 1801(享和元)別紙為取替熟談証文之事

○ヤヒツの内、西の山等通りの沢頭境は、大沢より西の方へ動かして板畑5418歩と畑の道7間通りも添えて石黒村に請け山として渡すことを審議して決めた。よって境は次の通りである。

○ヤヒツの内、西の山等通りの沢頭境は、大沢より西の方に動かし小沢水落しを境に取り決め、塚も築き、杉の木も植える。下の方の境にも塚を築き杉の木も植える。峰の通りは、板畑水分け〔沢の流れの分かれ〕をもって境とし山裾は沢をもって境とする。

以上のように両村そろって決め、塚をつくり木を植えたので古くなった亨保年中の絵図面は使用しないことにする。今後は、お互いが取り決めを守り、境界の地所外に踏み込み開墾したり伐採したりすることは一切しない。勿論争いがましいことはしないようここに証文を取り交わす。

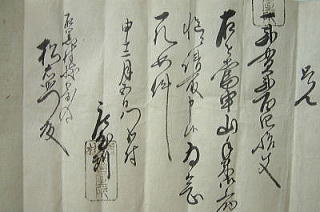

しかし、その後も、山争いは、終結することはなかった。半世紀後の文久1年(1861)には、両村代表が、また証文を取り交わしている。この時の証文内容は次のようなものである。

(1)上風張り、下風張り、横まくり、上屋敷、下屋敷の五カ所は、昔から入会地なので今後も双方で支配する。

新しく畑として開墾するときには、前もって重立ちの承認を得て切り開くこと。

(2)入会地には、果樹や杉の木、あるいは雑木などに至るまで植えてはならない。

(3)田を掘ることは決していけない。もし理由なくして新しく田を作ろうというのであれば両部落が相談して両村へ願い出て指示を受けること。

(4)山芋畑の境のことは、大沢通りをもってやり、両村の重立衆が立ち会って昔の通りに決めること。

資料-10 1861(文久1)「証文之事」

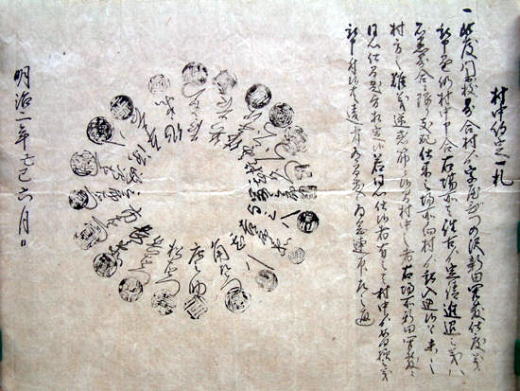

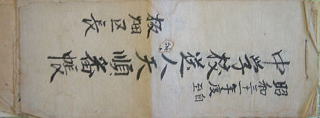

また、下の古文書は、明治2年に門出寄合村より、請山の地名「屋びつの沢」に新田開発の話が申し込まれたときに、石黒寄合が、そこの土地は昔から自分たちの請山であり承諾してはならないと、村中の一致団結して反対するために作った「村中約定一札」である。

→上古文書「村中約定一札」解説

また、翌年(明治3)石黒寄合の6人の者が、門出寄合の入会の空地に入り、堆肥にするための草刈をして積んだことについて訴えられて、念書を送っている。→差上申一札之事

その後、明治7年(1874)に始まった地租改正を契機に山年貢の債務者は石黒寄合から石黒村に移管された。

そして、明治44年(1911)に石黒村が入会地の契約期間が切れることを機に入会地返還の方針を打ち出した。これに対して石黒寄合は、生活権に関わる問題と村役場に陳情したが受け入れられず、やむなく柏崎町の郡役所に請願するにするに至った。

まさに、石黒寄合は、入会地の持ち主である門出村と250余年にも及ぶ入会地争議を繰り返す中、身内の石黒本村との山年貢の債務をめぐる内紛にも悩まされてきたのであった。

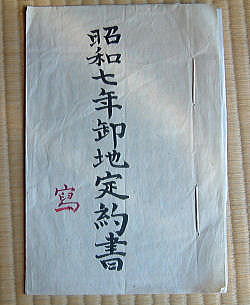

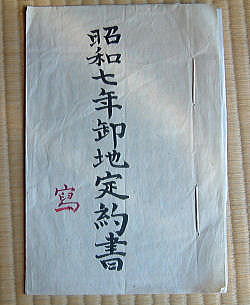

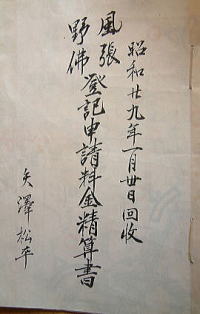

寄合の矢沢松右衛門文書に昭和7年5月9日に門出村と取り交わされた定約書の写しがある。内容は山年貢を年8斗とし門出村に直納すること。貸借年限は昭和7年より昭和16年までの10カ年とすること。 更に、引き続き貸借を要するときには16年12月までに改めて定約を締結すること。期日までに定約が成立しないときは請け山を撤去することとしている。その上、定約中においても山年貢の納入を怠る場合は年限中でも請け山を撤去するという厳しい条目を設けている。 更に、引き続き貸借を要するときには16年12月までに改めて定約を締結すること。期日までに定約が成立しないときは請け山を撤去することとしている。その上、定約中においても山年貢の納入を怠る場合は年限中でも請け山を撤去するという厳しい条目を設けている。

この他に「田地卸受定約書」を取り交わし、入会地での新田開発について、すでに開発された田地と現在開発中の田地に分け入附米についての定約を詳しく定めている。

ところで、これとほぼ同様な内容の定約書が、すでに明治27年に取り交わされている。本定約書に「御受年限、満ル時ハ当然御受ハ解除消滅スルモノトス。尤モ期明後、引続キ御受ヲナサントスル時ハ更ニ両村立会実地反別ヲ査定シ将来ノ入附額ソノ他一切ヲ定約スベキモノトス」とあるように、入会期限を決めて定約をその期限で解消し、新たに実地の査定をした上で定約を更新したものであろう。本定約の前文によれば、この取り決めは明治15年7月27日に両村協議の上、合意されたと記されている。

資料 1932(昭和7)「昭和7年卸地定約書写し」 石黒資料館所蔵

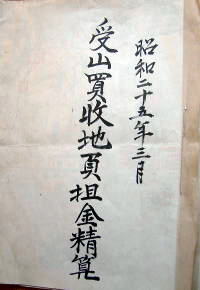

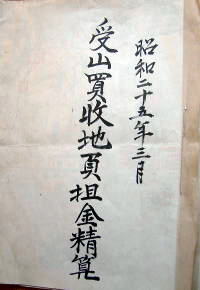

そして、石黒村は、昭和21年(1946)に第一次農地改革の実施にあたり、この入会地を門出村か

|

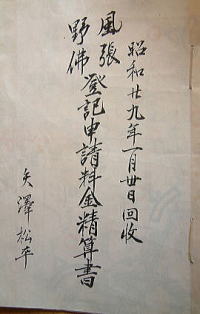

|

ら21万円(※昭和21年米1俵210円)という当時では莫大な金額で買い取った。買収費の負担分担、買収地各人明細、更に買収地の登記申請が終わったのは実に昭和29年2月であった。

こうして入山地争議に、完全な終止符が打たれたのは、寛文4年(1664)に入会地契約を結んでから実に290年後のことであった。

|

花坂新田の開発

江戸時代前期には全国各地で新田開発が急速に進められ、現在の高柳町の殆どの村々でも開発が行われた。

高柳地区で特に辺鄙なところにある石黒でも少しずつ新田開発が進められていたが、安永5年(1776)に、両隣の折居村、嶺村と共に出雲崎代官所に「当地には、もはや開発の余地は無い」という趣意の文書を提出している。

|

| 水穴口水源→沢の下に白く水流が見られる |

ところがその18年後の寛政6年に柏崎町の山田為四郎と文書を取り交わして新田開発を計画した。

資料「為取替申書付之事」

それは、黒姫山に連なる西峯の中腹に「水穴口の一升口」(上写真 一升口とは出水の断面が一升枡ほどという意味)と呼ばれる豊かな地下水の水源を持っていたからである。長い用水路さえ作ることができれば、石黒には黒姫山沿いに新田開発ができる余地があったのである。

〔補記-花坂新田〕

こうして花坂新田は十年余の歳月をかけて享和3年(1803)に完成し、その後も更に拡大されてきた。

「柏崎編年誌」には「柏崎山田甚次郎は石黒村花坂新田を開拓」とある。甚次郎は爲四郎の子である。

資料→山田為四郎家について

資料→山田為四郎

|

| 花坂新田 2008.11.13 |

高柳町史によれば花坂用水の水上、水下合わせて灌水面積は16町歩に及び、その江丸(用水路)の規模はおよそ幅2m、長さ3kmにも達した。

こうして開かれた新田は、その後、除々に村人によって買い求められてきた。「相譲申田地証文之事」の表題の山田為四郎名義の古文書が、今も多くの家で保存されている。

〔資料→相譲申田地証文之事〕

村の古老の話によると、昔は花坂新田を「山田新田」と呼び、この田で地主に納める米の値段が、その年の石黒での米相場の基となったという。

|

花坂新田水路 2011.4.21

|

開発されてからおよそ200年後の今日(1999)、花坂新田は日本棚田百選にも選ばれるほど管理が行き届き、全国からカメラマンが早春から初冬まで絶え間なく訪れている。(上写真上方に水路が認められる)

しかし、耕作者が高齢化しているため、この景観がこの先いつまで保たれるかということになると、憂慮されるところである。

※附記-板畑の雪積〔ゆきづもり-中後への道路下〕の田は、小林嘉兵衛により開発された。また、同じく板畑の前沢〔まえざわ-雪積の続きの下、門出の入り口に至る沢沿いの田〕は宮川才策によって開発されたと伝えられる。

|

| 板畑 雪積〔ゆきづもり〕 |

スライドショ-→現在(2007.5)の花坂新田

スライドショ-→クリック昭和30年代の花坂新田と耕作者

○板畑 雪積りの新開用水の文書と思われる(年月日無)

※参考文献 -水穴口- 平成21年度 柏 崎 市 湧 水 調 査 報 告 書

柏 崎 市 (財)新潟県環境衛生研究所

※柏崎の水 石黒 花坂用水

※じょんのびの里のの棚田 高柳町大野・門出-中島峰広(早稲田大学名誉教授・全国棚田百選選定委員)

|

石黒村の石油掘削

筆者が子どもの頃に、大野地区の親子地蔵の辺りの水田で沸々と天然ガスが湧きだしている様子を見たことを憶えている。このような光景は上石黒など他村でも所々に見られた。

高柳町史によれば、安政6年ごろに草生水(石油)が少し湧き出て、井戸掘りに精通した油田村の請け人、幸左衛門と願い人である村庄屋との間で採掘、採油の約条が交わされたとある。

その後も、慶応元年~2年の文書に同様の内容のものが数点見られる。慶応期の文書を参考のために下記の掲載する。

・乍恐以書付御伺奉申上候

・草生油井戸規定書之事

・乍恐以口上書御願奉申上候

・差上申内熟済口御届奉申上候

・乍恐以書付御伺奉申上候伺奉申上候2

・乍恐以書付御伺奉申上候3

・御用-呼び出し状(油井関連文書)

これらを読むと油田の利権をめぐって村内でもめごとが発生し、村中連判の規定書も見られる。また、その説得を役所に頼んだことによる役所からの呼び出し状や、菩提寺を仲裁人として合意した文書もある。

その後、明治になって石油の需要が増加すると石黒でも一時期、盛んに油井が掘られている。参考資料→石黒村産油地図

明治31年2月10日の長岡市政だよりの「郷土の産業」欄には「石油掘削の記録は明治3年、石黒の1号井に始まり、現在7000本を数え・・・」との記述が見られ、各地で石油掘削が行われことが分かる。また、第1号井が石黒であったことから、石黒での石油掘削は早くから始まったことが分かる。

参考資料→石黒で掘られた石油資源開発会社第1号井

では、当時の産油量は、いかほどのものであったであろうか。下記の資料によれば掘削当初は日産5石という井戸もあったが、その殆どは2~3年で減少し採算が取れなかった。しかし、中には掘削当座は日産5石(約900ℓ)、その後減少しながらも7年以上も継続して湧出した井戸もあったことが分かる。

また、資料によれば油質は良好で一時期は西山方面に出荷もされている。

参考資料→石黒村産油量等資料

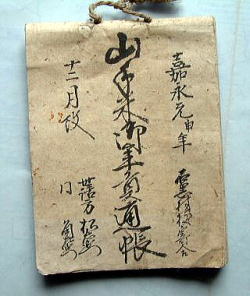

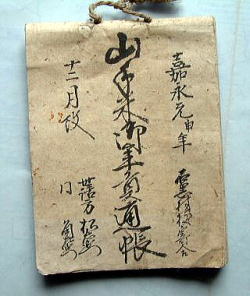

いずれにしても、当時の石黒での石油の用途は専ら、石油ランプや万年など夜間の照明であり1升(1.8ℓ)あれば1か月は倹約しながらも使われた時代であった。参考資料→石油通帳

高柳町史では「恐らくは掘っても臭気が漂うくらいの微量で採算はとれなかったと考えられる」と、「草生水」の節の記述を結んでいるが、確かに、業者側の採算は取れなかったにせよ、住民にとっては驚くほどの量であったにちがいない。

ちなみに、当時の石黒村では、掘削地の地主には産油量の2割程度の配分があったため、それによって財をなした家もあると今に伝えられている。

手元にある大正5年の「石油鉱試掘□図」によれば帝石が試掘のために借り受けた土地は36ケ所に及び、総面積は71万坪を越えている。

(油井資料提供-石黒始)

|

更に、引き続き貸借を要するときには16年12月までに改めて定約を締結すること。期日までに定約が成立しないときは請け山を撤去することとしている。その上、定約中においても山年貢の納入を怠る場合は年限中でも請け山を撤去するという厳しい条目を設けている。

更に、引き続き貸借を要するときには16年12月までに改めて定約を締結すること。期日までに定約が成立しないときは請け山を撤去することとしている。その上、定約中においても山年貢の納入を怠る場合は年限中でも請け山を撤去するという厳しい条目を設けている。

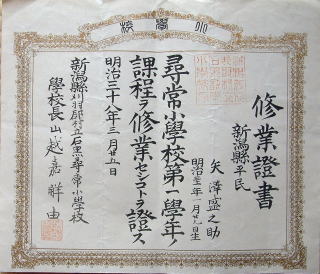

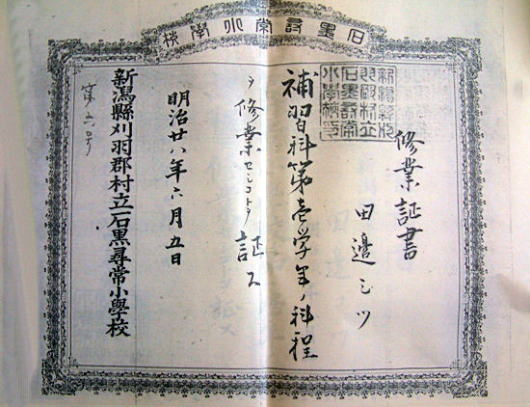

補修課修業証書〔第6号〕

補修課修業証書〔第6号〕 上り下りの激しい山道であったため通学は大変であった。

上り下りの激しい山道であったため通学は大変であった。