-1- -1- |

|

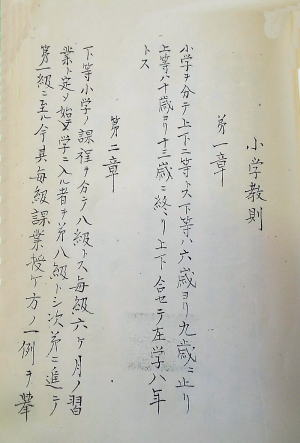

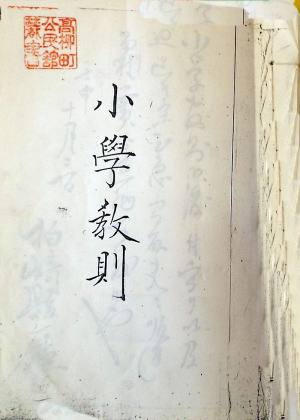

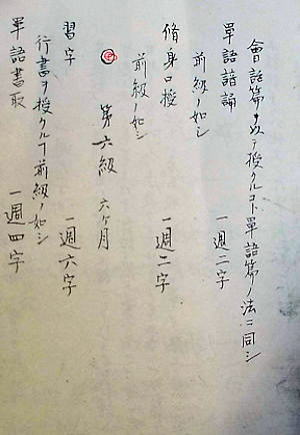

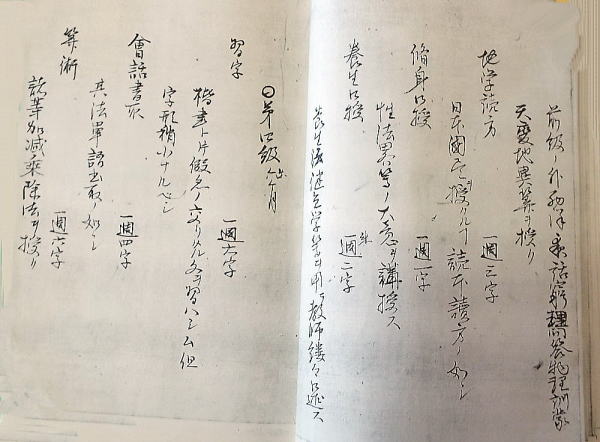

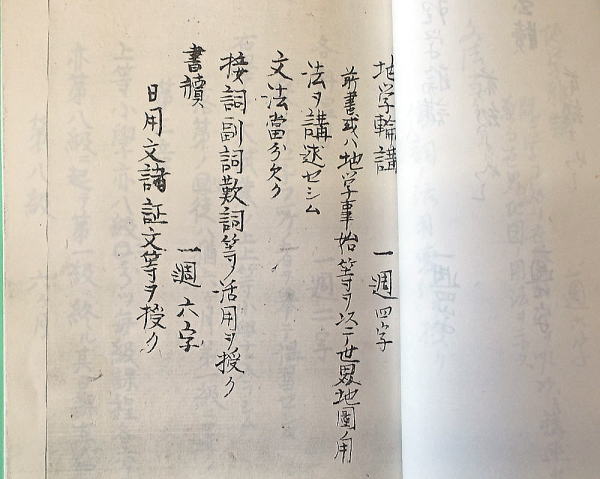

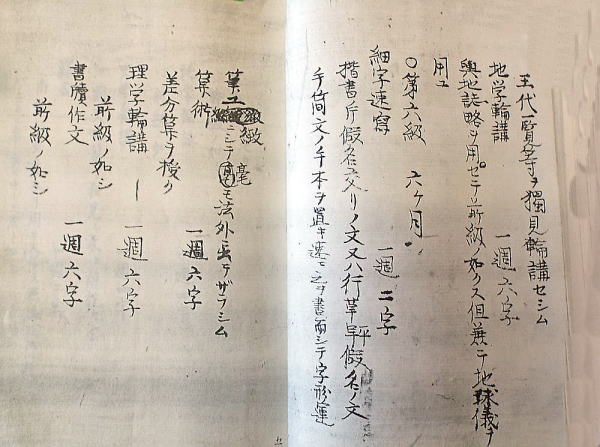

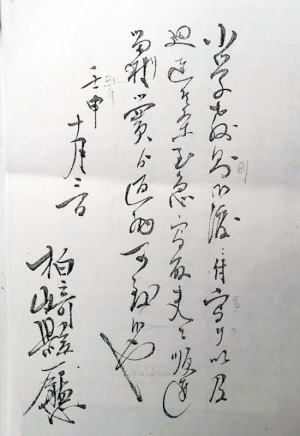

小学教則

第1章

小学を分けて上下2等とす。下等に6歳より9歳に止まり 上等は10才より13歳に終わり、上下合わせて在学8年とす。

第2章

下等小学の課程を分けて8級とす。毎級6ケ月の習業と定め 初めて学に入る者を第8級とし、次第に進めて第1級に至る今その級毎課業授け方の1例を挙

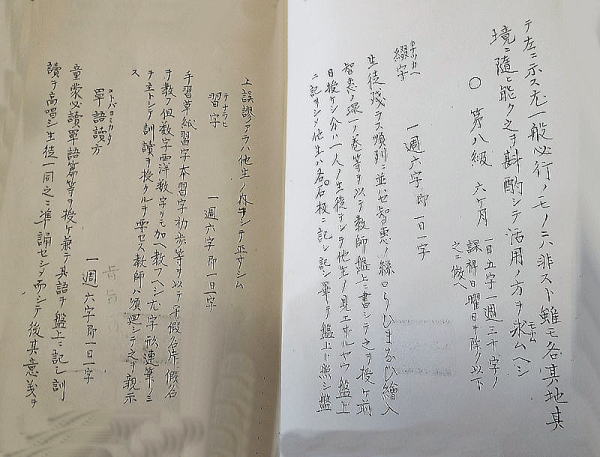

○第8級 6ケ月 1日5時1週30時の課程、日曜日を除く以下これに倣え

綴字(かなづかえ)1週6時 即ち1日1時

生徒残らず順列に並ばせ知恵の糸口ういまなび絵入り

「知恵の輪一の巻」等をもって教師盤上に書してこれを授け前日授けし分は1人の生徒をして他生の見えざるよう盤上

に記さしめ他生は各々石板に記し,終わりて盤上と照らし盤上誤謬のあらば他生の内をして正さしむ。

習字(てならい)1週6時即ち1日1時

「手習草紙習字本」「習字初歩」等を以って平仮名片仮名

を教う、但し数字西洋数字をも加え教うべし。尤も字形運筆のみを主として訓読を授くるを要せず、教師は順廻してこれを親示す。

単語詠方(ことばよみかた)1週6時即ち1日1時

「童蒙必読単語篇」等を授け、かねてその語を盤上に記し訓読を高唱し、生徒一同これに準誦せしめ而して後その意義を

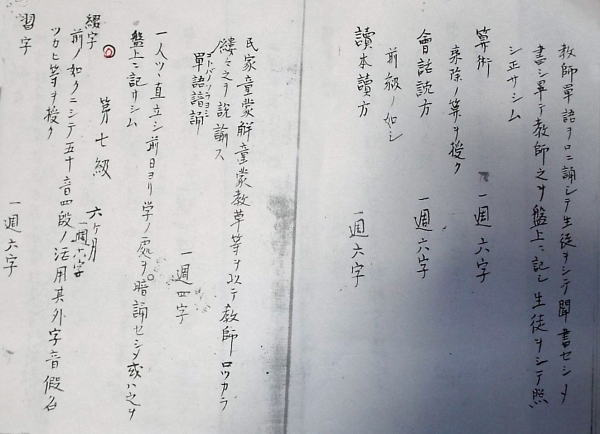

算術 1週 6時

会話読み方 1週 6時

前級の如し。

読方読本 1週6時

「民家童蒙解」「童蒙教草」等を以って教師口つから(?)

縷々これを説諭す。

単語の暗誦 1週4時

一人づつ直立し前日より学ぶ處を暗誦せしめ、或いはこれを盤上に記さしむ。

○第7級 6ケ月

綴字 1週6時

前の如くにして五十音四段の活用その外字音仮名づかい等を授く。

習字 1週6字

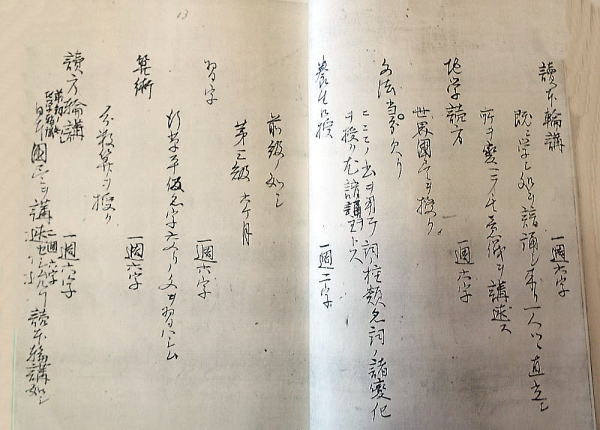

-5- -5- |

-4- -4- |

洋法算術 ※正文には「算術洋法を主とす1週4時」とある

「筆算訓蒙」「洋算早学」等を以って西洋数字数位より

加減算九九の声に至るまでを一々盤上に記してこれを授け生徒をして紙上に写し取らしむ。但し加減の算法においては先ずその法を授け而してただ其の題のみにを盤上の題に答えしむるなり前日の分は総じて盤上に記して生徒をして一同誦せしむ。

修身口授(ぎょうぎのさとし) 1週2時 即ち2日置きに1時

会話篇を以って授けること単語篇の法に同じ。

単語暗誦 1週2時

前級に同じ。

修身口授 1週2時

前級に同じ。

〇第6級 6ケ月

習字 1週6時

行書を授くること前級の如し。

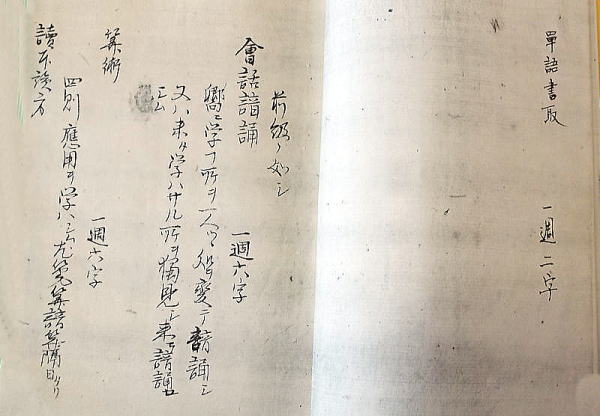

単語書取 1週 4時

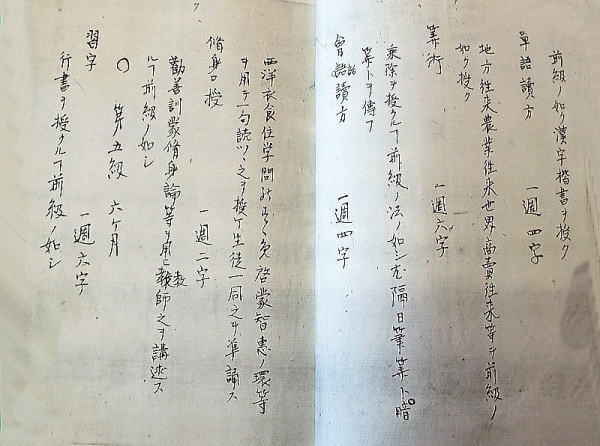

-7- -6-

単語読方 1週4時

「地方往来」「農業往来」「世界将来往来」等を前級のことく授く。

算術 1週6時

乗除を授くること前級の法の如し、もっとも隔日筆算と暗算とを伝う。

会話読方 1週4時

「西洋衣食住」「学問のすすめ」「啓蒙知恵の輪」等を用いて一句読みつつこれを授け生徒一同、これを準唱す。

修身口授 1週2時

「勧善訓蒙」「修身論」等を用い教師これを講述する事

前級の如し。

○第5級 6ケ月

習字 1週6時

行書を授くること、前級のこどし。

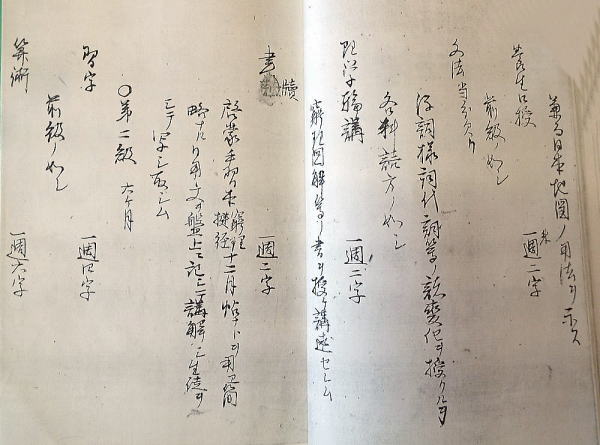

-9- -8-

-9- -8-前級の如し

会話暗誦 1週6時

□(郷の下に向を組み合わせた文字-読み方不明→先 にの意味か)に学ぶ所一人づつ所を変えて暗誦し又は 未だ学ばざる所を独見し来りて暗誦せしむ。

算術 1週6時

四則応用を学ばしむ、尤も筆算暗算隔日たり読本読み 方

-11- -10-

地学読方 1週3時

「日本国尽」を授くること読本読方の如し。

修身口授 1週1時

「性法略」等の大意を講綬す。

養生口授 1週2時

「養生法」「「健康学」等を用いて教師縷々口述す。

○第4級 6ケ月

習字 1週6時

楷書と片仮名の交じたる文を習わしむ但し、字形やや 小なるべし。

会読書取 1週4時

其の法単語書取の如しる

算術 1週6時

諸□(等?)加減乗除法を授く。

-13- -12-

既に学びし処を暗誦し来たり一人づつ直立し所を変え てその意儀を講述す。

地学読方 1週6時

「世界国尽」を授く。

文法当分欠く。

□□□の書を用いて詞の種類名詞の諸変化

を授く尤も暗誦を主とす。

養生口授 1週2時

前略の如し。

第3級 6ケ月

習字 1週6時

行書平仮名字交じりの文を習わしむ。

算術 1週6時

分数算を授く。

読方輪講 1週6時

前級の如し

地学輪講 1週6時

「日本国尽」を講述せしむること読本輪講の如し

-15- -14-

養生口授 1週2時

前級の如し

文法当分欠く。

後詞 様詞 代詞等の新変化を授る事

各教科読み方の如し。

理学輪講 1週2時

「窮理図解」等の書を授け講述せしむ。

書読 1週2時

啓蒙手習い本「窮理捷径12月帖」などを用い簡略なる 日用文を盤上に記して講解し生徒をして写し取らしむ。

○第2級 6ケ月

習字 1週4時

前級の如し

算術 1週6時

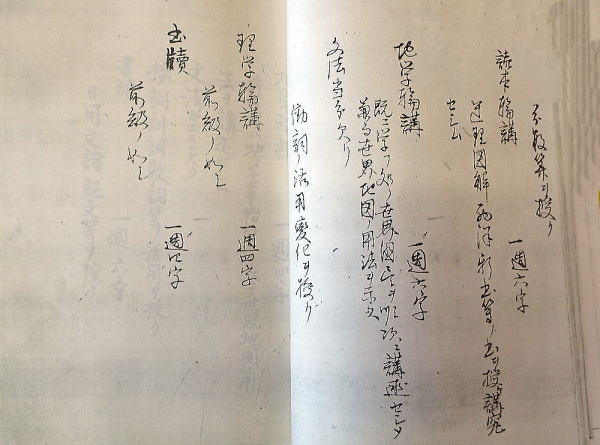

-17- -16-

読本輪講 1週6時

「道理図解」「西洋新書」等の書を授け講究せしむ。

地学輪講 1週6時

既に学ぶ処の「世界国尽」を順次に講述せしめ兼て世 界地図用法を示す。

文法当分欠く。

動詞の活用変化を授く。

理学輪講 1週4時

前級の如し。

書読 1週4時

前級の如し。

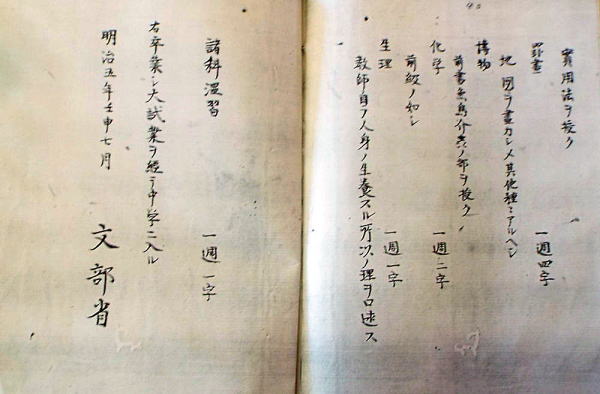

〇第1級 6ケ月

習字 1週2時

前級の如し

算術 1週4時

分数並び比例算を授く。

読本輪講 1週2時

前級の如し

物理学輪講 1週4時

前級の如く。

-18-

前書或いは「地学事始」等を以って政界地図の用法講 述せしむ。

文法当分欠く

接詞、副詞、歎詞等の活用を授く。

書読 1週6時

日用文、諸証書文等を授く。

-19-

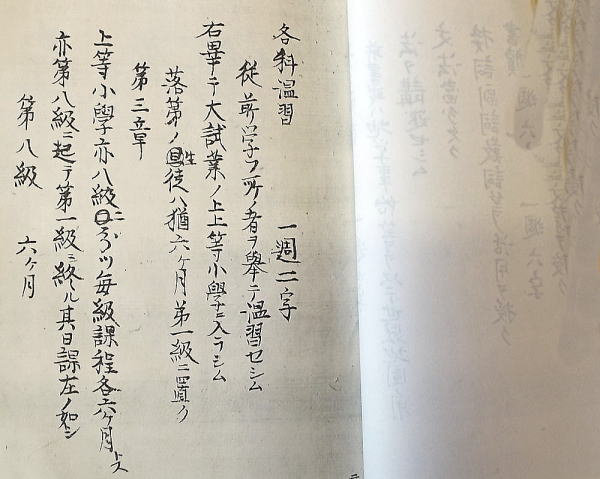

各科温習 1週2時

従前学ぶ所の者を挙げて温習せしむ。

右終わって大試業の上、上等小学に入らしむ。

落第の生徒は、なお6ケ月第1級に置く。

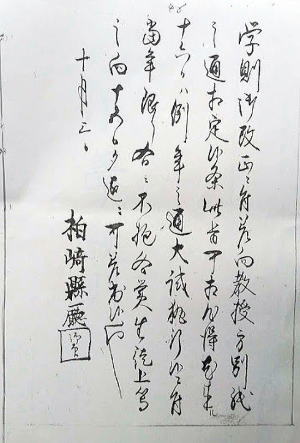

第3章

上等小学また8級に分つ毎級課程各6ケ月とす。

また、第8級に起て第1級に終わるその日課左の如し。

第8級 6ケ月

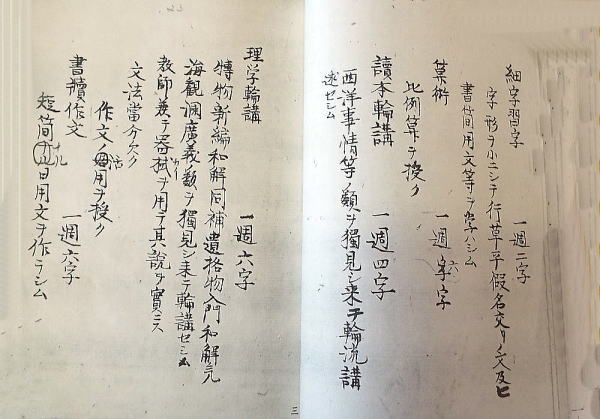

-21- -20-

細字習字 1週2時

字形を小にして行草平仮名交じり文及び書簡用文等を 学ばしむ。

算術 1週6時

比例算をを授く。

読本輪講 1週4時

「西洋事情」等の類を独見し来て輪流講述せしむ。

理学輪講 1週6時

「博物新編和解」「同補遺」「格物入門和解」「気海観欄 広義」の類を独見し来て輪講せしむ。教師併せて器械 を用いてその説を実にす。

文法当分欠く

作文の活用を授く。

書読作文 1週6時

短簡なる日用文を作らしむ。

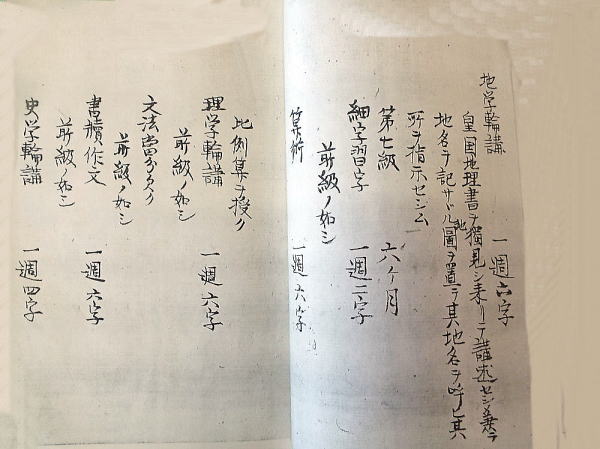

-23- -22-

「皇国地理書」を独見し来りて講述せしめ兼て

地名を記さざる地図を置いてその地名呼びその

所を指示せしむ。

○第7級 6ケ月

細字習字 1週2時

前級の如し。

算術 1週6時

比例算を授く。

理学輪講 1週6時

前級の如し。

文法当分欠く。

前級の如し。

書読作文 1週6時

前級の如し

史学輪講 1週4時

-25- -24-

地学輪講 1週6時

「輿地誌略」用いて前級の如くす。ただし、併せて地球 儀を用ゆ。

○第6級 6ケ月

細字速写 1週2時

楷書片仮名交じりの文又は、行草平仮名の文、手簡の 手本を置き速やかにこれを欠き而して字形運筆□緻に して毫も法外に出ざらしむ。

算術 1週6時

差分算を授く。

理学輪講 1週6時

前級の如し。

書読作文 1週6時

前級の如し

-27- -26-

実用法を授く。

罫書 1週4時

地図を書かしめその他種々にあるべし。

博物 1週2時

前書魚鳥介虫の部を授く。

科学 1週2時

前級の如し・

生理 1週1時

教師自ら人身の生養する所以の理を口述す。

諸科温習 1週1時

右卒業し大試業を経て中学に入る

明治5年壬申七月 文部省

-29- -28-

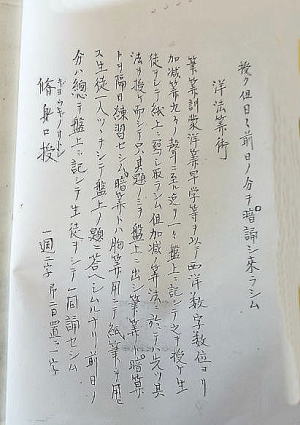

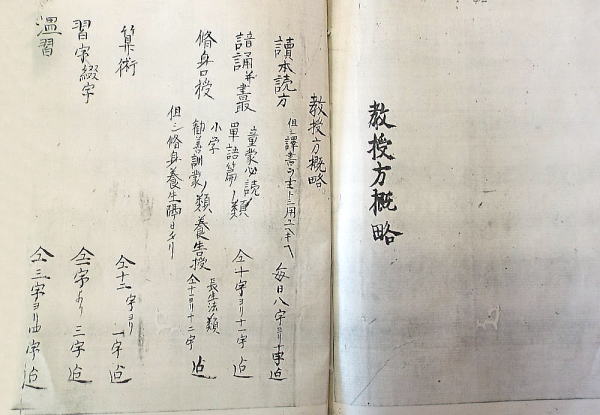

教授方概略

教授方概略

読本読方 但し訳書主とし用うべき事。毎週8時より10時迄

暗誦並び書取 「童蒙必読単語篇」の類 同じく10時より11時迄

修身口授 「小学勧善訓蒙」の類養生綬 長生法類

同じく11より12時迄

但し修身養生隔日たり

算術 前2時より1時まで。

習字綴字 同じく1時より3時迄

-31- -30-

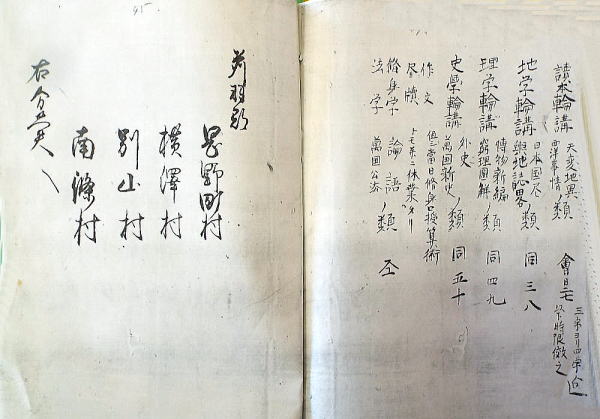

會日27日 以下時限これに倣え

地学輪講 「日本国尽」「輿地誌略」の類 同 38

理学輪講 「博物新編」「窮理図解」の類 同 49

史学輪講 「万国新史」の類 同50

作文 但し当日修身口授算術

□読 とも並びに休業たり。

修身学 「論語」の類

法学公法 「万国公法」の類 同

刈羽郡

岡野町

横沢村

別山村

南条村

右文□へ

-32- -32- |

-31- |

〇教授方→教授の行い方

〇大試→

〇柏崎県庁

〇順達

〇留村

〇壬申→干支の一つ。壬(みずのえ)の申(さる)→明治5年の干支

○学制発布について

明治5年8月 学制発布

※学制⇒日本最初の学校制度を定めた法令。全国を8大学区に分け1大学区を32中学区に、さらに1中学区を210小学区にわけて53760小学校を置くことに定めた。柏崎県は第7大区で新潟県に大学本部が置かれた。

学制の実施にともないそれまでの諸学校、私塾、寺子屋などは廃止されて、その後も開業願いを提出することによって学制による学校として公認された。

学制では、学校設立維持の経費は地方住民の負担になっていたため、国は、月額25~50銭という高額の授業料を定めたが当時の家庭で負担できる額ではなく、実態は1~3銭であったが、それさえも負担できない家もあった。結局、財源は学区内の各戸への賦課金や寄付金に頼るほかなかった。そんな訳で、今までの私塾や寺子屋の施設がそのまま使われることが多かった。また、寺子屋もない地方の村では庄屋などの家の物置などを借りて開校するほかなかった。

石黒村では明治6年6月女谷校の付属校として設置されたという。開設当初は、それまで庄屋であった田辺重五郎宅の物置を仮校舎として授業を開始したと伝えられている。(閉校記念誌)

※明治6年の設置が事実であるとすると、それまで寺子屋等のなかった村の対応としては極めて早いものといえよう。

○小学教則

明治5年9月8日に各府県に頒布

明治6年5月19日 小学校教則を改定頒布。(各教科の配当時間を変更)

小学教則は、学制公布に伴い出された文部省の布達であり、現在の指導要領に相当する。

① 小学校を上下2等に分けて各等小学校をさらに8級に分けて各級は6ケ月、小学の終業年限を8ケ年とした。

② 教科は下等小学8~5級までは、読本、習字、算術、書取り、問答、修身口授、国体口授、体操。

・4級は国体口綬を除いて読本復講を加える。

・3級は書取り、修身口授、国体口授を除き読本輪講、作文温習の3教科を 加える。

・2級は書取り、問答、修身口授、国体口授を除いて読本輪講、作文も温習、地史輪講(地理)が加えられる。

・1級になると2級の読本輪講、作文の代わりに物理学輪講(窮理)、諸科温習が加えられる。→参照-小学教則概表(※明治6-改定後)

③ 小学教則概表(明治五年十一月十日文部省布達番外)

→別表クリック

④ 文部省は小学教則の中で各級、教科別に教授の要旨と教科書名もあげているが、福沢諭吉等の文明開化の啓蒙書や翻訳書が多いことに驚く。それらはとくに小学校の教科書として編纂されたものではなく一般向けに出版されたものも多い。あくまで教科書編成までの暫定的なものであるが、そこから、感じ取られるものは西洋の文明開化、とくに科学的な分野の導入に重点が置かれていたことである。

⑤ なお、学制はフランス、教授内容及び教授方法はアメリカを模範にしたといわれているが、旧来の教授法である読方、口授、暗唱、輪講なども採用されており、教科書も地方往来、農業往来、商売往来などをはじめ論語、王代一覧、外史なども採用されている。

⑥ なお、進級試験については落第した場合は留級にする厳格な制度として記述されているが、実際にはそうでもなかったのではないかとも思われる。そのわけは、学制は国民にとっては必ずしも経済的に歓迎されるものではなかったことであり、現実には在学する子どもの数は少なく、それ以前に寺子屋等の時代に比べて減少したとの研究報告もある。下記の作文は石黒村での明治時代の学校生活について記した思い出文であるが、当時の様子がありありと想像できるので掲載した。

明治40年代の子守をしながらの授業の思い出

下石黒 大橋トイ

私は、3年生の秋から、住み込みで他家に子守に雇われた。それまでは、子守をしないで学校に通っていたが、子守に行ってからは、毎日赤ん坊を背にして学校に通った。 朝、先生が出席をとる頃は、赤ん坊も背中ですやすや眠っているが、二時間目頃になると、そろそろ泣き出す。泣き出せば他の人の迷惑になるから運動場に出て揺すって眠らせた。眠ったからと教室に入って椅子に腰を下ろすと、椅子の横木に赤ん坊のおしりが当たってすぐに目を覚ます。でも、当時は、学校に行っていればよかったので、お陰で落第せずに進級できた。

たまに、赤ん坊が風邪をひいたときなど、子守をしないで学校に行くことができ「今日は、赤ん坊がいないから一生懸命勉強してこう」と喜んで学校へ行くが、平素勉強していないのだから何もわからない。先生が「ここを読みなさい」と言っても、毎日一生懸命やっている人は、すらすら読むが、私はぜんぜん読めず、自分を悔しく思うことが幾度かあった。

一番、困ったことは、冬季の寒さだった。火の気はなかった。しかも、運動場の火鉢も一日中、赤々としているのではなく朝だけだった。赤ん坊が背中で小便する。当時は布のおしめ一枚だけだからすぐに背中から足まで伝ってくる。午前に数回やられるのだら、たまったものではない。授業中に運動場に下りて乾かそうと思ってもすでにそのころ,火は消えている。午前中冷たいのを我慢し、昼食上がりをして温かい着物に着替えるとほんとうにうれしかったことを今でも忘れない。(以下略)

明治22年頃の学校の思い出

上石黒 田辺甚太郎

○小さな校舎

校舎は今の寄宿舎〔役場跡地のあたり〕の所に建てられていた。コバ屋根〔杉の木の正目を薄く割いた板で葺く屋根〕で二階造りの小さなもので階下が運動場で二階が教室になっていた。階下のケタが低いので飛び上がると二階の床板に届くほどのものであった。校舎だけで屋外運動場などは勿論なかった。生徒の総数は20名前後のようだった。

○教科書と学習の様子

学校は4年生まであって教科書としては読本・算術・書き方だけのようだった。

読本は「新定読本」と名前がつけられ、1年に上下2冊の本を習った。1年生の時の読本は1ページに字が一つだけ、たとえば「キ」という字であれば大きい「キ」が一字だけ書いてあって、周りにはきれいな木の絵が描いてあった。読本は読むことと書くことが主なるものであった。

3年生頃から漢字を少しずつ習うようになってきた。算用数字は2年生になってから教えてもらい、数字を使ったたし算や引き算も同じ学年になってから勉強した。

書き方は毎日あり、一枚の紙に月曜日から金曜日まで同じ字を練習し、土曜日には必ず清書をして先生の所へ出した。習字の紙は学校では準備をしてもらえなかったので手漉きのキガミ〔和紙〕を家からみんなが持ってきて行った。清書をした残りの墨があるとみんなで黒板に塗ることになっていた。

○石版を買ってもらったときのうれしさ

学習に使った道具には石板と石筆があった。店は石黒には一軒もなかったので柏崎まで行って買い求めるよりいたしかたなかった。

居谷、落合、上石黒、大野を経て鵜川に出る道は松之山街道といって大切な道路とされていた。自給自足ができて他からはほとんどといってよいほど買い物をしなくても生活できた。ただ、日常生活に欠くことの出来ない塩とクソーズ〔灯油〕だけはここでは手に入れる事ができないので柏崎まで出かけたものだ。柏崎に買い物に出かけるという話を聞けば石板や石筆を買ってきてもらうことを頼んだものだった。(以下略)

※(教科書を含む⇒★印は教科書は外国の文化が内容)

○綴字→「かなづかい」

○習字→「てならい」

○単語読方→「ことばよみかた」

※童蒙→どうもう⇒道理を知らない子ども

※高唱→こうしょう⇒手本になるよう大声で読み上げること(教師)

★洋算早学→ようさんそうがく⇒明治初期に吉田庸徳(ようとく)著の初等教育向け洋算の教科書

★民家童蒙解→民家童蒙解→みんかどうもうかい⇒ 小学教則において修身口授(ギョウギノサトシ)用の教科書として例示されている書物。

★童蒙教草→どうもうおしえぐさ⇒同上 イソップ童話などによる

※口授→江戸時代から受け継いだ教授法で教師が口で直接教え諭すこと。

※単語暗唱→ことばのそらよみ⇒暗誦であろう。

●地方往来、農業往来、商売往来⇒江戸時代の寺子屋等で多く使われたいわゆる往来物といわれる教科書。

★啓蒙知恵之輪→けいもうちえのわ⇒欧米の諸事情を学ぶ啓蒙書。

★西洋衣食住→せいよういしょくじゅう⇒福沢諭吉が片山淳之介の名前で表した西洋の生活様式・習慣を表した啓蒙書。

★泰西勧善訓蒙→たいせいかんぜんくんもう⇒前篇はフランスの小学校教科書、後篇はアメリカの道徳書哲学書モラル・フィロソフィーとモラル・サイエンスの抄訳した修身教科書

★修身論→フィンランドの「エレメンツ・オブ・モラル・サイエンス」を抄訳したもの。

※独見→どっけん⇒自分ひとりで考えてみる。

●日本国尽→にほんくにづくし⇒安土桃山時代の往来物。

★西洋夜話→せいようよばなし⇒石川, 寧静著の教科書用書籍。西洋の歴史等を読み物風にまとめたもの。

★天変地異→てんぺんちい⇒小幡篤次郎著の科学啓蒙書。木幡は福沢諭吉自伝に登場する。

★窮理問答→きゅうりもんどう⇒物理学

★性法略→せいほうりゃく⇒西周と津田真道がオランダの大学で講義の翻訳。

※輪講→りんこう⇒一つの書物を何人かで順番に講義すること、

★窮理捷径→12月帖→啓蒙思想家・教科書編纂者内田普斉著→物理学の書物。

※書牘→しょどく⇒書牘とは手紙や書状のこと。明治時代初期の学制における尋常小学校の教科の一つで、文字通り手紙や証文の文例を通して文章力を習得する教科。また、寺子屋時代の教科書であった往来物の伝統を色濃く残していたと言えよう。

※「文法当分欠く」とは→当時の日本では日本文法が未完成であったことによるとの解説がある。しかし「当分欠く」としながらも「動詞の活用変化を授けり」等各級に記載がある理由は不明。

※理学輪講→りがくりんこう⇒理科の学習法で、習ったことを暗唱してきて発表しその意味を説明し合う学習法の一つで、輪講は小学教則で読本、地学、史学等の下等、上等の教科で指示されている学習法。

★地学事始→ちがくことはじめ⇒松山棟菴著

※温習→おんしゅう⇒復習のこと。

※大試業→だいしぎょう⇒小学教則によれば厳しい進級試験が行われ、試験の結果で教室の席次が決まり、半年ごとの試験で及第落第が決まったようだ。しかし研究者の中には当時の統計的な資料、または、落第者に対する措置など具体的に示されていないことから、さほど厳しい試験ではなかったのではないかとの見方もあるようだ。

※読本輪講→とくほんりんこう⇒理学輪講に同じ。

★西洋事情→せいようじじょう⇒福沢諭吉の著書で当時の欧米の状況を紹介したもの。

★格物入門→かくぶつにゅうもん⇒格物は窮理のことであろう

★博物新編和解→はくぶつしんぺんわかい⇒ホブソン著(イギリス人 医療宣教師) 幕末明治初期に渡来した自然神学的自然観の書物の和解

★気海観瀾広義→きかいかんらんこうぎ⇒オランダ人ボイスの物理学書をもとに、川本幸民が訳述した日本最初の物理学書。

●皇国地理書→こうこくちりしょ⇒市岡正一著 小学校読本。

●王代一覧→おうだいいちらん⇒日本王代一覧→林鵞峯編の歴史書。慶安5年成立全7巻。神武天皇から正親町(おおぎまち)天皇の代までが記述されている。日本初の西洋に翻訳されて紹介されて書籍。

★與地誌略→よちしりゃく⇒世界地図を略述した書物。

※差分算→さわけざん⇒差を出してそれをもとに解答する計算。

●外史→個人・民間人の資格で書いた歴史書。例 日本外史。

★万国新史→ばんこくしんし⇒箕作麟祥著 世界の国々の歴史を紹介した書、

★万国公法→ばんこくこうほう⇒国際法学者ヘンリー・ポイートンの代表的な著作で漢語訳された時のタイトル名。国際法のなんたるかを東アジア諸国に伝え各国の国内政治の改革や外交に大きな影響を与えた著書。

〇備 考

○学制は明治維新の3大改革の一つであり、地租改正、徴兵制、と共にその後の国の政策や国民の生活の根幹にかかわる改革であった。

○小学教則の大きな特徴は自然科学の内容を重視していることと西洋の民主主義の概念を取り入れていること。これらが、全授業数の4割近くをしめている。また、西洋文化を教える教科書や書籍(前ページ★印)が非常に多く使われている。翻訳書そのまま使っていることから、小学校には程度が高すぎるものも多かったのではないか。

※ちなみに、この教育の改革を外国に頼るという傾向は現在までもつづいているのではないか。ペスタロッチに始まりヘルバルト、デューイの経験主義などいつの時代も海外に手本を求めるという風潮が教育界には長く続いた。

こうした傾向は教育界に限らず文化全体について言えることであった。

夏目漱石が講演「現代日本の開化」で外発文化と呼んだのは、この辺のことであろうと思っている。(再読してみたい)

○明治維新は国の根幹に関るもので極めて重大な改革であったが、どれも短期間で実施された。その国際的背景は、大航海時代に始まり産業革命を経て植民地支配時代の只中にあり、一刻の猶予もないと言いたいほどの切羽詰まった時代であったのであろう。

とくに、ロシヤをはじめ列強のアジア進出は日本においても深刻な脅威であった。この情勢において日本にとって不平等条約の改正と工業化、軍備拡充は国の最重要課題であったに違いない。その実現のための根幹は教育にあると判断したものであろう。

○そのためには膨大な経費が必要であった。各分野において欧米から招いた指導者たちの報酬も膨大なものであったにちがいない。WEV上の情報によれば彼らの報酬は当時の小学校校長の報酬の20~60倍との記載も見られる。単純計算でも彼らの月給は現在の1~3千万円ほどであったのではなかろうか。

○「必ず邑に不学の戸なく、家に不学の人なからしめん事を期す」と国民皆学を謳った学制であったが、それが実現にするには長い年月を要した。明治19年(1886)により義務教育を4年間とする教育制度が確立したが、実際に就学率が100%近くに達したのは明治末期であった。

| 読み下し、読解メモ、言葉の手引き文責 大橋寿一郎 |