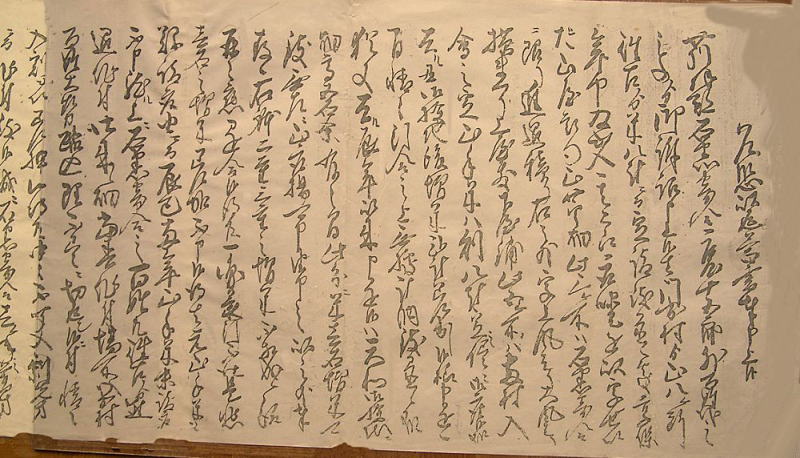

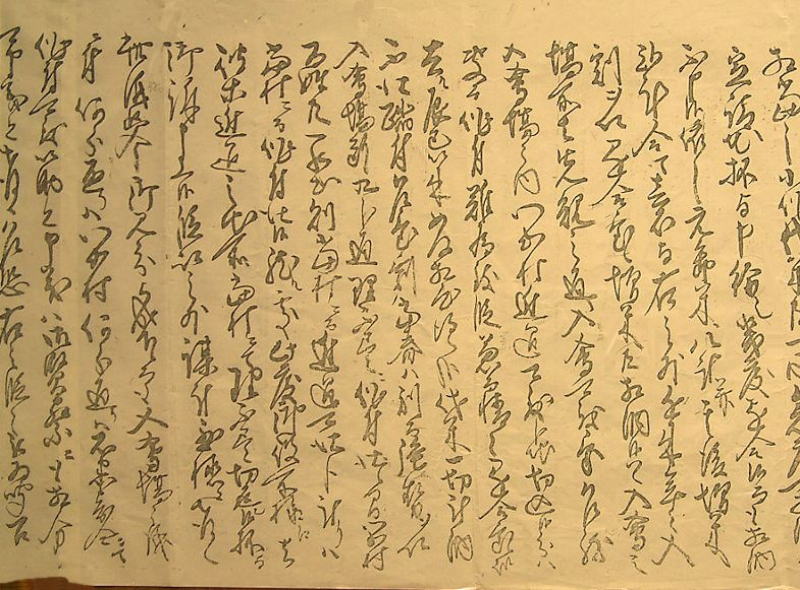

| 恐れ乍ら返答書を以て申し上げ奉り候 | 門出村文書 |

-1- |

恐れ乍ら返答書を以て申し上げ奉り候 刈羽郡石黒寄合庄屋重五郎外百姓代の ものより御勝訴申上げ候は門出村より山八カ所 往古より米八斗にて定請け致し置き候處、享保 年中出入りに及びその節取扱いを以て字せい だ山、やびつ山、芋畑この三ケ所は石黒寄合 に限り進退積り右の外字上風張、大風張 横まくり、上屋敷、下屋敷この五ケ所は両村入り 会の定、山手米は即ち八斗定のままに御座候處 去る丑御検地後増米二斗差出候様申し懸け候 間、情々引合いの上拠無く計り納め致し置き候處 猶また、去る辰年以来申し懸け候は天和御検地に 畑高五石余これ有る間この分に米一石増し米致す べき左無くに山取り上げ申すべき由申し候は以ての外 存じ奉り候、右体二重三重の増米相成らず候趣 再々懸けあい応じ候えども、一図承引仕らず是悲 一石の増米差加え申さず候えば元山手米も 受取難く由にて辰巳両年山手米未だ受取 申さず、然る上はに石黒寄合の百姓共往古より進 退作付仕り来し畑春作附け場所へ門出村 百姓大勢踏み込み理不尽に切り返し候に付き情々 八割を以て差し押さえ候得共なかなか聞き入れず剰え先方 |

-2- |

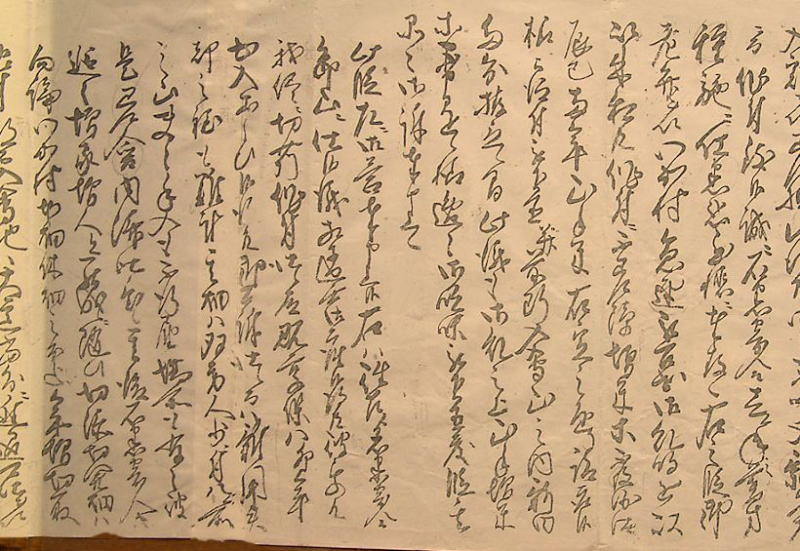

にて作付致し候誠に石黒寄合一か年の暮れ方 種絶えに仕り迷惑至極に存じ奉り候、右の段御 老弁を以て門出村急速召し出され御糺明を以て 以来私共作付に差し障らず増米等沙汰及ばず 辰巳当年山手右定めのとおり受け取り候、 様仰せつけ下し置かれ並びに前段入会山の内新田 多分拵え立候間、此の儀相糺しの上山手増米 申し懸けず候様、逸々御吟味下し置かれ度き段その 品々御訴え申し上げ奉り候 此の段左に御答申し立て奉り候、右は往古より石黒寄合 卸山に仕り候儀相違い御座無く候得共、彼のもの共 我が侭に切り刈作付仕り候故、既に享保八卯年 出入りに及び候□ども御公訴仕り候ては雑用失 脚の程も計りがたくその畑は双方人少なきに付き八カ所 の山夫の手入れも行き届かず場所もこれあり彼 是差し合い内済仕り置き候、その後石黒寄合 追々増家増人と罷りなりに随い切り添い、切り開き畑は 勿論門出村本畑休畑の分まで年増し切り取り |

-3- |

候に付き、都て入会地は大道当分に進退仕るべくをもっ て入会といたし置き候間、右体強勢切り取り候ては 末々門出村進退場格別相減り捨て置きがたく 相成り旨、度々懸けあい候得共承知仕りながら 止むことを得ず切り取り、あまつさえ先取替せ書に屋ひつ 山の内門出村持ち田十五枚並びに畑際七間 通り相除き石黒寄合より永々差し障らず筈 の極め等もこれ有る所、近年迄に残らず□□ 取申し候、この儀は去々年中よりも御訴え 申上げ程に存じ候得共御役所遠の儀に付き雑 用失脚に相なづみ是まで延引仕り候右 の通り一応の極めこれ有場所さえも切取 候仕合に付き入会の場所は追々七分通り余も 石黒寄合の者、皆畑仕り候に付き如何の儀にて 当村へ相断らず我儘に切り取り候哉と相尋ね候處 心得違いの由申し以来格別増米致すべく候旨 詭弁致し答え候様相詫び候に付き一村同様の儀故 |

-4- |

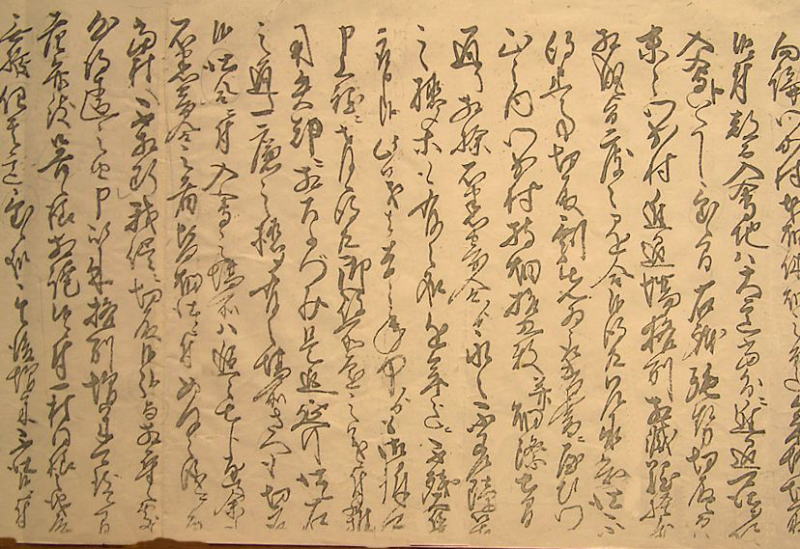

拠無くその意を任せ候置き候處、その後増米仕らず候に付き 度々懸けあい候處、漸く二斗相納め猶また追々 出情相納め申すべき旨相願候に付き差控え居り候 後も年毎門出村作付仕るべく地所強勢に 切広げ二、三ケ年以来八九分通り程彼等 休まず作付仕り候甚だもって其の意得難く存じ候、且つ元来 門出村山畑高は七石六斗余り外に冥加米他 これ有候御検地の節右場所のうち一分通り余 本畑高仰せつけられ置き候とは即ち右八ケ所入会 山の内に紛れなく御座候處、往古右寄合村 与三衛門金十郎両人限り、入会に作付致させ候間 米八斗宛て代米受取候儀は情々両人だけ の作場に付き少分の代米受取置きその余 御上納諸役共ことごとく皆門出村弁納仕り罷り在り 候に付き同村百姓甚だ難儀存じ候、当時切(節)は 百姓十六、七軒も右山にて後世罷り在り候は是 皆門出村の御年貢地を彼等謂われなく進退 仕りて露名を繋ぎ候間門出村御上納は勿論 相当の小作代米共一同屹度相納べく候處 |

-5- |

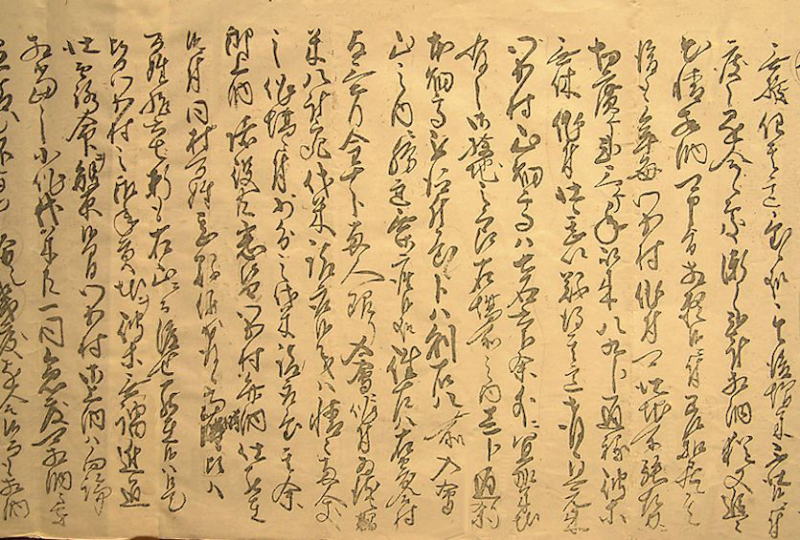

常請地などと申し紛らわし幾度懸け合い候ても相納め 申さず候これに依り元卸米八斗並びにその後増米 二斗合わせて一石と右の外近来年々入り 割りを以て懸け合い置き候増米共相納め候はば入会の 場所の内門出村進退致すべく分地切込み候分は 決して作付致させ難き段、兼ねて情々懸けあい願い候處 去る辰巳以来如何相心得候哉、代米一切計り納め仕らず 踏みつけ置きながら、剰え当春は別して強勢を以て 入会場所九分通り理不尽に作付仕り候間門出村 百姓共罷り出で即ち当村にて進退仕る分ばかりは 当村にて作付仕り候、然る所この度御役所へは 彼等進退の地所当村にて理不尽切り替えし候などと 御訴え申上げ候段もっての外謀計至極に存じ候 此の儀只今御見分成し下されても入会場の儀 に付き何分通りは門出村何分通りは石黒寄合にて 作付致すべく筋と申す儀は御賢察にも相分かり |

-6- |

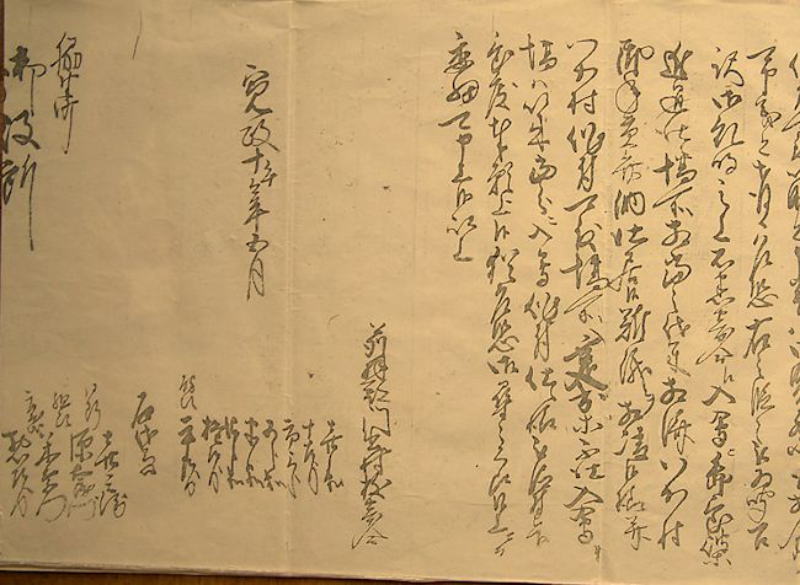

申すべく儀と存じ候、恐れ乍ら右の段々聞し召し 訳なされ御糾明の上、石黒寄合に入会に卸置き彼等 進退仕り場所相当の代米相済ます門出村 御年貢弁納仕り居り候難儀を相凌ぎ候様並びに 門出村作付致すべき場所へ□□など仕らず入会 場は以来当分に入会作付仕る仰せつけ下し 置かれ度願上げ候、なお恐れ乍らお尋ねの節は口上にて 委細申し上ぐべく候 以上 寛政十午年五月 刈羽郡門出村枝寄合 喜兵衛 十左衛門 市三郎 五郎兵衛 半兵衛 次兵衛 権右衛門 触頭 平左衛門 右代兼 同断 源右衛門 組頭 米右衛門 庄屋 惣左衛門 脇野町 御役所 |

| 備 考 寛政10年4月(旧歴)に門出寄合の人々が、植え付けたばかりの石黒寄合の入会地の畑に侵入して実力行使による抗議を行った。このことを石黒村は4月中2回にわたり脇野町代官所、さらには江戸町奉行にまで訴えたが沙汰はなかった。 しかし、石黒寄合の訴訟を受け取った脇野町代官所は門出側の言い分も問いただしていたことが、本文書からも分かる。 この訴訟により、石黒寄合のみならず、門出寄合にとっても納得のいく結果は得られなかったが、両者の言い分がより明確に後世に伝えられることになったことは事実であろう。 代官所側もこの手の争いは当時、枚挙にいとまなく、かつその実態は複雑極まりない面もありこの程度の扱いが普通であったのではないかと思われる。 (文責-大橋寿一郎) |