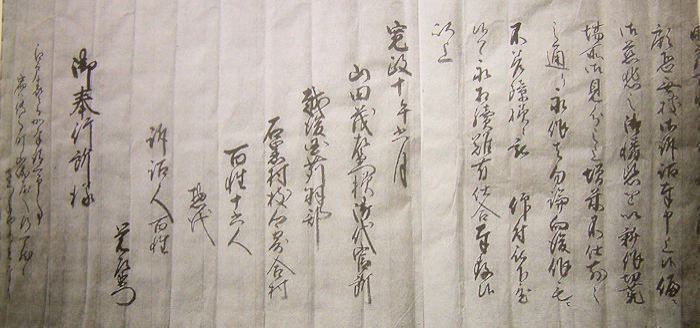

江戸奉行所宛「恐れながら書き付けを以て御訴訟(以下破損のため不明)」 |

|

|

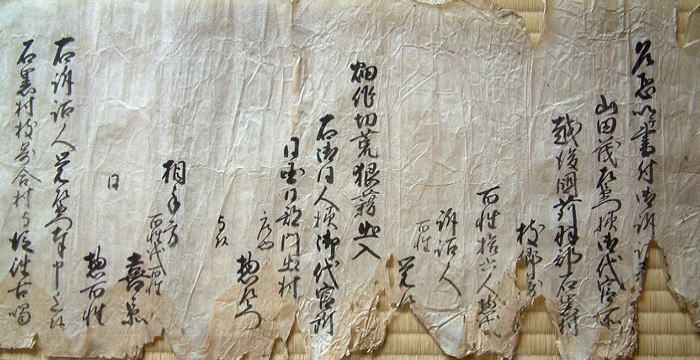

恐れ乍ら書付を以て御訴訟□□□ 山田茂左衛門様御代官所 越後国苅羽郡石黒村 枝郷寄合 百姓十六人惣代 訴訟人 百姓 覚左□□ 畑作切荒狼藉出入 右御同人様御代官所 同国同郡門出村 庄屋 惣左衛門 与頭 相手方 百姓代百姓 喜兵衛 同 惣百姓 右訴訟人覚左衛門、申し上げ奉り候 石黒村枝寄合と往古より 唱え |

|

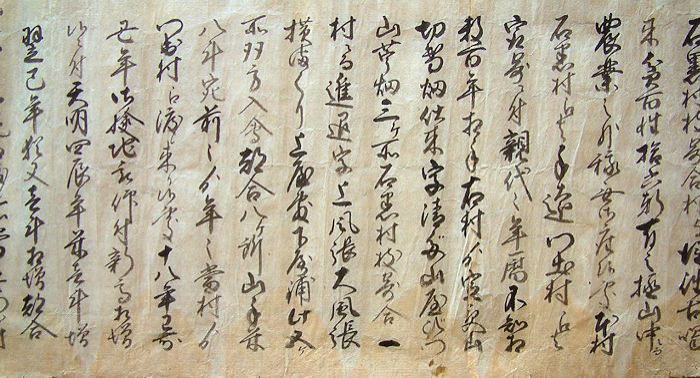

来る貧百姓十六軒これ有、極山中にて 農業の外稼ぎ御座無く候處、本村 石黒村へは手遠く、門出村へは 最寄りに付き親代々年歴相知らず 数百年相手右村より定受山 切替畑仕り来たり字「清だ山」「屋びつ」 「山芋畑」三ケ所石黒村枝寄合一 村にて進退字「上風張」「大風張」 「横まくり」「上屋敷」「下屋敷」この五 ケ所双方入会、都合八ケ所山手米 八斗宛て前々より年々当村より 門出村へ渡し来たり候處十八年以前 丑年御検知仰せ付けられ新高相増し 候に付き天明四辰年米一斗増し 翌巳年尚また一斗相増し都合 |

|

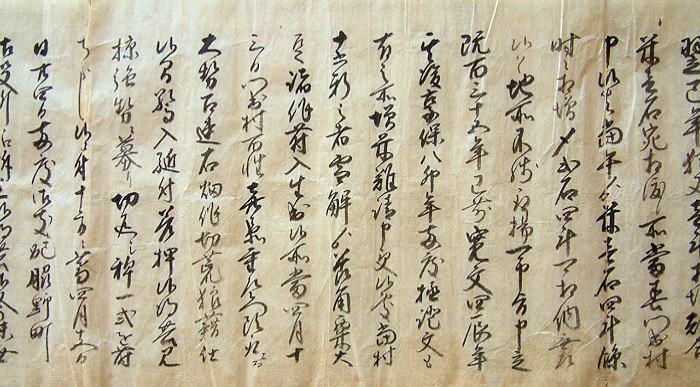

米一石宛て相渡し候所、当春門出村 申し候は当年より米一石四斗臨 に相増し〆て二石四斗相納め左なく 候ばは地所残らず取上げ申すべき旨申定め 既に、百三十五年以前、寛文四辰年 その後、享保八卯年両度極め証文も これ有る所、増米申し受けがたく候處当村 十六軒の者、雪解けより節(折)角、粟、大 豆諸作蒔き入れ生え出で候處、当四月十 三日門出村百姓喜兵衛重左衛門頭取にて 大勢召し連れ右畑作切荒らし狼藉仕り 候間、驚き入り駆つけ差し押さえ候共見 掠め強勢に募り切り返し稗一式を蒔き ちらかし候に付き十方に暮れ四月十五日 同二十四日両度御支配脇野町 備考 ※当時は旧暦であり現在の五月中であろう ※十方→とほう(途方)であろう |

|

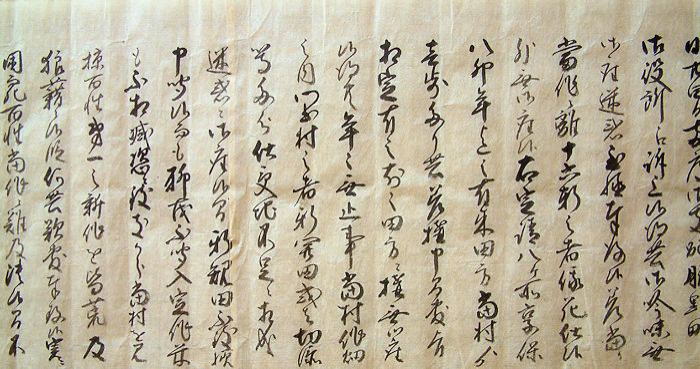

御役所へ訴え上げ候え共、御吟味御座無く 迷惑至極に存じ奉り候、差し当たり 当作に離れ十六軒の者俄花(?)仕り候 外御座無く候、右定請け八ケ所享保 八卯年までこれ有り来たり田方当村より 一歩たり共差し構え申す間じき旨 相定めこれ有前々田方に構い御座無く 候え共、年々止むことなく当村作田 の内、門出村の者新開田あるいは切り添え 等たぶん仕り、受け地不足に相成 迷惑に御座候間、新規田致さざる様 申し聞かせ候ても聊かも聞き入れず定作米 も相減らずほしいままに致し□分当村を見 掠め百姓第一の耕作を皆荒らす狼藉 に及び候段何共嘆かわしく存じ奉り候実に 困窮百姓、当作に及び難き潰れ候間 備考 ※俄花→にわか ※□→「多」→多分か |

|

顧みず拠無く御訴訟申し上げ奉り候、偏に 御慈悲の御憐憫を以て耕作切荒らし 場所御見聞の上増米仕らず前々 の通り永作は勿論作毛に 候はば永く相続有難く仕合せに存じ奉り候 以上 寛政十午六月 山田重左衛門様代官所 越後国刈羽郡 石黒村枝郷寄合村 百姓十六人 惣代 訴訟人百姓 覚左衛門 御奉行所様 江戸表にて加筆請け申すべき事 宿は伝馬町山城屋へ行くしかるべし さつまやのとなり |

|

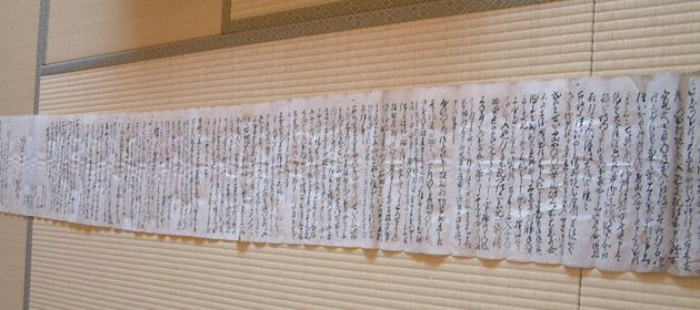

備考 寛政10年4月(旧暦)門出寄合の百姓衆の実力行使が行われたことに対し、石黒枝寄合は直ちに脇野町代官所に二度にわたり訴訟した(4月)。ところが奉行所より何の沙汰もないので、江戸奉行所へ訴訟したのが本書である。 だが江戸町奉行所からの沙汰もなく事態は容易ならぬものとなった。幸い、佐藤ガ池新田の庄屋新吾等の仲裁をもって事件はひとまず解決するが、争いはこの後一世紀にもわたりくすぶることになる。 |

| |

読み下し文・備考文責 大橋寿一郎 |