|

�@�@�@�@ �@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@

�@�@�@�@�@�I�@�@�@��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�I�풼�O�̂���

�@(�����w���������u�����m�푈�̍��̎q�ǂ��̕�炵�v���N���b�N)

�@���a�P�V�N�U�����~�b�h�E�F�[�C���Ŕs�ނ������{�R�́A�����K�_���J�i������̎��s�Ŋ��S�Ɏ琨�ɂ܂�����B����ɏ��a�P�X�N�U���̃}���A�i���C��A�P�O���ɂ̓��C�e���C��Ŕs�k�A���E�ŋ����ւ����͑������S�Ɏ����Ă��܂����B

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�̕ґ� |

�@���̍��A���ł͖����̂悤�ɏo�����m�̌����肪�������B�e�ɘA����čs�����̂��A���čs�������͂킩��Ȃ����A�q�ǂ����������̏�ɂ����悤�Ɏv���B

�@�܂��A�撷�܂������R�l���̑�\�Ǝv����l���A�j�����q�ׂ�B�u�����N�́A���̂��ь䍑�̂��ߖڏo�x���o���́E�E�E�v�ȂǂƂ������t�́A�q�ǂ��S�ɂ��A�W�܂����l�X�̋C�����Ƃ͂�������Ă��邱�Ƃ������Ƃ�ꂽ�B

�@���̂��ƁA�o�����m�̈��A������B�u�s�с����A�c���̂��߂Ɉꖽ�������n�ɂĐ���ĎQ��܂��v�Ƃ����悤�ȗE�܂������A�ł������B

�@�܂��A���l���������Ȃ����̎�҂�����A��Ƃ̑单��������B��ǂ̈����ɂ���Ē��������ł̕��퍇�i�҂��܂ގ�N�҂̒��������{���ꂽ���炾�B

�@�o�����m�̈��A���I���ƁA���ΎO�����������Ƒ��l�����́A���̊ۂ̊���U��A�R�̂��̂��ďo�����m�͂���܂ő����čs���B�����ł́A��̕��܂ő���ƁA�����ŕ��m�������Ȃ��Ȃ�܂Ō������Ă���A�����B

��������������

�������Y�꓾�ʂ���

|

| �@�w�Z�̃O���E���h�ł̒|���P��(�����|�z��) |

�@�܂��A���̍��A���R�l��(��L-���R�l��)�ɂ��{�y����ɔ������P���̈�Ƃ��āA���̏����ɂ��|���P�����s��ꂽ�B�|���������āA�u���܂��I�v�u���I�v�̍��߂���ԂƁA���������́u�₠�I�v�Ƃ����������ƂƂ��Ɉ�Ăɓ˂��̓��������B

�@�q�ǂ������́A�悭���̗l�q�������ɏo���������A�q�ǂ��̖ڂɂ����A�Ђǂ�����Ȃ����̂Ƃ��ĉf�����B

�@�u�ߑ㑕���̕ČR��|���Ō}�����v�Ƃ����R���̒|����`�́A�n�i�𐂂炵���q�ǂ��ɂ����M�p����Ȃ������Ƃ������ƂɂȂ낤���B

�@���a�Q�O�N�ɂȂ�Ɛ�ǂ͂��悢��s�F���Z���Ȃ����B�R���ɂ́A�������̓��{�R���ʍӁA�S���ɂ͉���{�y�ɕČR���㗤�����B

�@�T���ɂ́A���P�Ŏ�s�������Ă��쌴�Ɖ����A�W���Q���ɂ́A�����s���a�Q�X�����@�i��L��B�Q�X�����@�j�̋��琔�S���̎��҂��ł��B

������������P

|

| �@�@�@�@��N���̍��ꋳ�ȏ��@���a19�N |

�@���\�L�����ꂽ���ł��k���̖�Ԃ����܂�A���e�̉������K���X���ӂ������قǂł������B

�@�����ł����Ίǐ���������A�d���̊}�ɍ����z����������A�����ɏグ���낵���̕��������t�����肵���B�����̕����́A�ؘg�ɍ�������̎���\�������̂ł������̂ŁA���̏�ɒ��т̂����L������j���č��~�ɗ����ė���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��������B

�@�܂��A���Ίǐ��p�̓d�������コ��A�����̉ƂŎg��ꂽ�B

���������Ίǐ��y�ьx��`�B���{�v��T�v

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�w�Z�����̂悤��

�@�w�Z�ł͋�P���P�����s����悤�ɂȂ����B��w�N�́A�w�Z�̂������̗тɁA���w�N�͗����W���ɋ߂��u�i�тɔ��������B

�@�����́A���łɓ��{�͖���R�ɋ߂���Ԃɂ���A�S�����鏊�Ő푈�̔ߌ����J��L�����Ă����B

�@�����ł͑����̎q�ǂ�����������D��ꂽ��A�g�����������肵�Ă������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B����ɂ���ׁA�u�i�̎�t�̊Ԃ���ґ���g��Ŕ�Ԕ���̔����@����������̂ł�����悤�ɒ��߂Ă�����X�͉^���悩�����Ǝv��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��낤�B

�@

|

| �@�@�@��N���ꋳ�ȏ��@1941�`1945 |

�@�����A���w�Z�������w�Z�Ɖ��߂��A�펞�̐����̋��炪�s��ꂽ�B���w�N�ɂ͋ΘJ��d�̎��Ԃ��݂����A�_�Ɋ��ɂ͔_��Ƃ̎�`���ɓ������ꂽ�B

�@�܂��A�w�Z�ɂ͌P���p�e�g���������Ă��āA�R���������s��ꂽ�B�H�̉^����ɂ́A�g���R�ɕ�����ČR�����Z���s���A�ˌ���ʂ��W�J���ꂽ�B

�������^����̎v���o

�@�܂��A����ł��R���F�����܂�A�������ɓ���Ƃ��ɂ́A�u�P�N�����A�����搶�ɗp���������ē���܂��v�u�A��܂��v�ȂǂƓ�����ő吺�Œf�邱�Ƃ�A���Z���ɍZ��O�ɉ����ɐ��āu�Z�ɂɑ��Čh��I�v�ȂǂƗ�����鎖���w�����ꂽ�B�@

|

| �@�C�g�̋��ȏ� |

�@���ȏ������苳�ȏ��ł���A�R���F�̔Z�����̂ł������B���y�̎��Ԃɂ͌R�̂��̂킳��A�Ƃł��悭�̂������̂ł������B

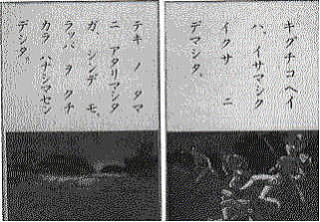

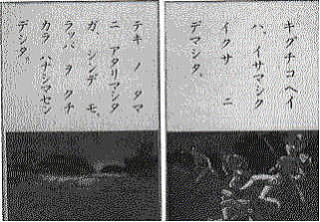

�@�����́A������Љ������畽�����ւƂ������ɏK�����A�ŏ��̃y�[�W�́u�A�J�C�A�A�J�C�A�A�T�q�A�A�T�q�v�������B�����������������̂ŁA�u�w�Z�v���u�K�N�J�E�v�A�u���X�v���u�e�t�e�t�v�A�u�����v���u�P�t�v�Ə����˂Ȃ�Ȃ������B�����������̂Łu�w�v���u�{�v�A�u���v���u���v�ȂǂƏK�����B�@

|

| �@�@�C�g�̋��ȏ��@���ޕ��L�O�`�R�w�C |

�@�̈�̎��Ԃ́u�̑��v�ƌĂсA��w�N���琮���s�i���������P�����ꂽ�B�u�C�����v�̎p���ł́A�w�̐�܂Ńs�V�b�ƐL�тĂ��Ȃ��Ǝ���ꂽ�B

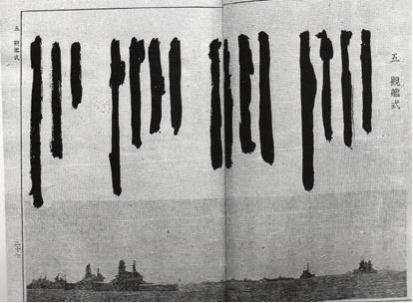

�������R�̂̎v���o

�@�܂��A�Z�낷�݂̕��ɒ��a�����[�g���̂��蔫��̌����@���Ă���A���̎Ζʂ�S���͂ʼn~��`���悤�ɑ������B���̒�ɂ͐������܂��Ă��ė�����Ƒ�ςȂ̂ŁA���S�͂����ĕK���ɑ���B����͒P�Ȃ�V�тł͂Ȃ��A��s�m�ɂȂ邽�߂ɕK�v�Ȕ\�͂̌P���Ƃ̂��Ƃ������B

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̐V���L�� |

�@�u�C�g�v�̋��Ȃł́A�e�F�s�⒉�N�������������A���ɂ������܂��Ď��Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@�܂��A�����̊w�Z�ł́A�����Ȃ̐��k���ΘJ��d�Ƃ��āA�o�����m�̂���Ƃ̔_��Ƃ̎�`���ɂł������B�i�ʐ^�j

�@���̂ق��A�w�Z�ŁA�o�����m�ւ̈Ԗ���i��L���Ԗ�܁j��������B

�@�����Ȃ̐��k�ɂ͐E�Ǝw���Ƃ������Ȃ�����A���Ƒ������̂��߂̋��炪�s��ꂽ�B

�����������w�Z�E�Ǝw�����ȏ��|�����ȂQ�w�N�p

�@���a�P�X�N�ɂ��w�k�ΘJ�߂��o����A�����w�Z�ȏ�̂قڑS�����A�R���H��ȂǂɎY�Ɛ�m�Ƃ��ē�������邱�ƂɂȂ����B

|

| �@�@�@�@�@�����Ȑ��k�̋ΘJ��d(�����|�z��) |

�������w�k����

�������I��̍��̎v���o�k�w�k�����l

�@�܂��A�P�X�N��������ɂ��A�e�ނ𗊂��đa�J���Ă���q�ǂ��������Ȃ����B���Ƃ��ƂP�w���T�O�l�߂����l���w���ցA���X�ƕғ����鎙��������A�U�O���߂��w�����o�Ă���n���ł������B

�@�s������Ă����q�ǂ��͓c�Ɉ炿�̎q�ǂ��ɂ͕��������������A�a�J���Ă����q�ǂ��̕��͊���Ȃ��c�ɂ̐����ɂƂ܂ǂ����ł��낤�B�݂��ڂ炵�������𒅂ĕ@�`�����炵���q�ǂ��Ɏ�芪����A�u��ȁA�ǂ����炫������H�˂�Ƃ͂ǂ��ł��H�v(�N�͂ǂ����痈���́H�ǂ��̉Ƃɋ���́H)�Ȃǂƕ����ꂽ�猾�t�������炸�������ɈႢ�Ȃ��B

�@���̏�A���ɏ��a�P�X�N����Q�O�N�̓~�͋H�ɂ݂鍋��łV���[�g���߂��ϐ�ƂȂ�A�T�����{�ɂȂ��Ă��P���[�g���ȏ�̎c�Ⴊ�������B

�@���Ȃ݂ɍ������j�ɂ́A�u�P�Q���n�W���J���~���o�V�^��n�A�����R�g�i�N�~�����L�卋��g�i�b�^�B�����ƃm�^�������n�F��J���ރm�Ƀj�B�V�^�v�A�������u�t�n�x�N�A���C�გ���b�e�m�A�G�t�P�g�i���A�R�ԃm�c�ރj�n�A�U�����j�A�G�t���f�L�i�C���������A�b�^�v�ƋL����Ă���B

�@���̂悤�ȋH�ɂ݂鍋��̔N�ɁA���̓~�����̌����Ȃ���Ȃ�Ȃ������a�J�̎q�ǂ������̋�J�͂������肩�@����ɗ]�肠��B���������t�J�O�c�𗚂��~�m�{�E�V�ɐg����ŁA����̓���K���ɑ��̎q�ǂ��ɒx��܂��ƕ����ނ�̎p���N�����Y��邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B

�������펞���̎v���o

�������a�J

�@���̂���̎q�ǂ��̗V�т́A�펞�̉e����F�Z�������̂ł������B���ɁA�j�̎q�͖����̂悤�ɐ푈�������ɖ�����ꂽ�B�̎}�̓��������ɍ����A�J���t���[�W���̖̎}���������Ȃ���G�w�߂����ēˌ�����Ƃ����悤�ȗV�т����������B

�@���̍��́A��ɓG�Ƃ̓A�����J�ł���A����͎q�ǂ��S�ɂ����ނׂ����̂̑㖼���ł������B�J�̓��́A�_�Ђ̐��̑�̉��ŃT�C�_�[�r�̂Ȃ��ɁA�N���I�I�A���ƃA�J�I�I�A�������Đ�킹�ėV�B���̂Ƃ��ɂ��N���I�I�A���͓��{�R�ł���A�A�J�I�I�A���̓A�����J�R�ƌ��܂��Ă��āA�A�J�I�I�A�����S�ł���܂ŃN���I�I�A���̐��𑝂₷�̂���ł������@�@

�������̂̎q�ǂ��̗V��

�@��ǂ͂��悢�戫�����A�Ζ���S�Ȃǂ̎����̋�����₽�ꂽ���{�́A�R�������ƂȂ蓾�邠������������o�������B

�@��ʉƒ�ɂ͋������̉Δ�������炢����^�J�̕���̂͂Ă܂Ō��[�������B�w�Z�̒납���{���������������̂����̍��ł������B

�@���̓����̋n�ɂ���炪�W�߂��A���l�ɂ���ăn���}�[�ʼn^�т₷���悤�Ɉ��k�����Ƃ��s��ꂽ�B�q�ǂ������́A���̗l�q���悭���ɍs�����B

�@�a������̂��铺�̉Δ�����F�̕�����S�ɕό`���Ă����l�q�����Ă���ƁA�q�ǂ��S�ɂ���Ȃ��v�����������̂������B

�@���̍�ƒ��ɁA�u���ȁA�̂��̂��܂̂���k����l�܂Œׂ��Ă��܂��悤����A�������{�͏I��肾�āv�ƒQ�������̘V�l�̌��t�́A�����M�҂̐S�Ɏc���Ă���B

�k���������W�I�����ɓ��������̂��Ɓl

�@�@�@�@

�@�@�@�s��ƕ����̕s��

�@�����āA�Q�O�N�̂W���ɂ́A�L���A����Ɍ��q���e����������A�\�A���Q�킵�푈�͏I�ǂ��}�����B�P�T���̐��߂ɋʉ�����������A�s���m�炳�ꂽ�B

�@�q�ǂ��������A�ċx�݂̐��߂̕����������̂ʼnƑ��S���Œ������҂����������B

�@�G���̑������W�I����`��長�����ɂ����V�c�̐��Ɏ����X�������A�q�ǂ��ɂ͊F�ڗ����ł��Ȃ������B�����A�c�ꂩ��u���܂������A���܂ł݂Ă��Ɋw�Z�֍s���邩�ǂ����킩��v�ȂǂƂ���ꎖ�̏d�傳���@���A������������ł������B

�@�V�w������́A����܂łǂ���w�Z�֍s�����Ƃ��ł������A�i���R�̐�̐���ɂ��A������j�͑傫���ς�����B

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ȏ��̖n�h�� |

�@�P�w���ɂȂ�Ƃ܂��Ȃ��A���ȏ��̖n�h�肪�������B����́A���ȏ��̌R����`�I�ȕ��͂�n�œh��Ԃ���Ƃ������B�搶�����̗��R���ǂ������������͋L���ɂȂ����A����܂ŋ��ȏ��́A�܂����ł������Ȃ��Ƌ������Ă����q�ǂ��ɂƂ��Ă͐��Ɉٗl�ȑ̌��ł������B����̋��ȏ��Ȃǂ́A�P�R�O�y�[�W�̂����W�O�y�[�W��h��Ԃ����Ƃ������狳�ȏ��̂قƂ�ǂ�ے肵���悤�Ȃ��̂ł���B

�@�����ė��N�ɂȂ�ƐV�������ȏ����z��ꂽ���A���ꂪ�A�V������̂��玆�ɂP�U�y�[�W����������ꂽ�e���Ȃ��̂ł������B��w�N�̎q�ǂ��ɂ́A�ǂ���A�ǂ��g��悢�̂��킩��Ȃ��̂ʼnƂɎ����A���Đe�ɂ���Ă��炤���ق��Ȃ������B

�@���ȏ��̓��e���A����܂ł̌R����`�I�Ȃ��͈̂�|����āA���̂悤�ȕ����₽��Ƒ����A�q���S�ɂ����Ƃ��C�̔������悤�Ȋ����������̂������B�U�N������́u���肪�A���傤�̉H���Ђ��čs���A�����A���b�g�̂悤���B�v�ȂǂƂ������������Ă���l�����邾�낤�B

�@���a�Q�Q�N�ɂ͋�����v���s���A�����w�Z�͏��w�Z�Ɖ��̂���A�U�E�R�������������B����܂ł����w�U�N�𑲋Ƃ���ƁA���q�̑����͖a�эH���ɍs���Ă������A���w�Z�R�N�܂��C�w�o����悤�ɂȂ����B

���������m�a�тœ������v��

�@�܂��A�V�������w�Z���������A��������_�ƍ��Z�������Z�������n��ɊJ�Z�����B

���������a�Q�R�N�@���w�U�N���ꋳ�ȏ�

���������a�Q�R�N�@���w�Q�N���ꋳ�ȏ�

�@���̍��́A�����鐶���������s���������A�q�ǂ��̊w�p�i����O�ł͂Ȃ������B�w�Z�Ŏg�����������́A�����D�F�������Ă��Ęm�̑@�ۂ����̂܂܌�����قǑe���Ȃ��̂������B

�@���̏�A���M������܂ł������u�g���{�v�u���b�g�v�u�n���v�u�R�[�����v�Ȃǂ̃��[�J�[�i���p�������A���W���Ȃ��e���i���o����Ă����B�c�����r�߂Ȃ��ƔZ�������Ȃ��A�����Ɏ����j���A�c���܂ꂽ�̂ō�낤�Ƃ���Ɩؕ����Ă��܂��Ƃ����e���Ȃ��̂ł������B���a�Q�R�N����ɂȂ�Ƃ悤�₭�g���鉔�M���o���悤�ɂȂ����B�����A���M�͂P�{�T�~�قǂł������B

�@���M���͐�o���i�C�t���g�����B���̌�A�u����k�Ђ��̂��݁l�v�ƌĂ��܂��݃i�C�t�������g����悤�ɂȂ����B

�@�܂��A�����S���Ȃǂ��Ȃ��A�d���Ȃ��w���Ȃ߂Ă������������邪�A�w�������̂ł������ăm�[�g�������A�͂Ă͔j���Ƃ����n���ł������B�@

�@�d�����Ȃ��̂ŁA�Ƃ̉��̉��ɂ������āA�Ò��C��T���Ă����Ƃ̕�����藣���ď����S���̑�p�Ƃ����B�Ƃ��낪�A���̂����ƕ����������Ő藣�����Ƃ��q�ǂ��ɂ͎���̋Ƃł�������A�����S���Ƃ��Ă͑S�����ɗ����Ȃ������B

�@�S���Ƃ����A���̍��S�����C�̓��z���������B�S�����C�Ȃǎ����Ă���҂͂قƂ�ǂ��Ȃ����ゾ����A�݂�Ȓ��C���ق����B�������A�z���ɂȂ�̂́A�w�N�łQ�A�R���ł��������璊�I�Ō��߂��B������ƕ������������悤�Ɋ�B�ƂɎ����ċA���Ă��ꂵ���̗]��A���C�𗚂��č��~���������Đe�Ɏ���ꂽ�B

�@�Ƃ��낪�A����قǎq�ǂ�����������C���A�����Ă���P�T�Ԃ������Ȃ������ɁA���������ɐ�Ă��܂��悤�ȑe���i�ł������B

�����@�w�K��

���������a�����̍��̊w�p�i�̂���

���������Z�̎v���o

�قƂ�ǂ̎q�ǂ��́A���������𗚂��Ă��ēo�Z���Ă����B�������J�̍~����́A�����ς�(�͂ˏオ��D��)���w���܂ŏオ��̂ŁA�����ŕ����ق��Ȃ��B�����̓��͍������~���ĂȂ��������A���̔�������Ȃ�̂��A����������قNj�ɂȂ�Ȃ������B�w�Z�ɒ���������̑���ő�����A�C��E����Ԃ��Ȃ��Z�ɂɓ���邱�Ƃ��u�֗����v�Ƃ����v���Ă����B

�@�����A�r���̓��ɋ��n�⓮���̕����J�ɗn���ė���o���Ă���ƁA�����C�����������悯�ĕ������B

|

| �@�@�@�@�@�@�@�S�U�{�E�V |

�@�J�̓��̎P�͂��������R�}�����Ԃ������A�S�U�{�E�V�Ƃ������\�̂悤�Ȃ��̂ō�����J����������B����͌y����ɁA�J���̎��͑O�����킹�邱�Ƃ��ł����̂ŕ֗��Ȃ��̂ł������B�������A�������J�ɂȂ�ƉJ�����܂Œʂ��Ă��܂��Ƃ�����_���������B

�@�ʊw�ł͔��W���⋏�J�W���̎q�ǂ��B�͋�J�����B�~�G�͏W���̕��Z�ŕ��������A�Ċ��ɂ͂Skm�̎R��������Ēʊw�����B���������̎ԓ��ł͂Ȃ��A�������~���ĂȂ��R�����R�̓��ł������B���̎q�ǂ��B�́A�W������J��k�����㗬�l�܂ʼn���Ă���A�}�ȍ⓹����W���܂ŏ��A��������Ăі{�Z�̂���J�Ԃ�ڎw���ĉ����Ƃ����������ʊw�H�ł������B

�@���J�̎q�ǂ����������Z���́A�w�Z����u�i�т����A�����W���ɉ���čX�ɗ���������A��������ቺ�Ɍ����鎩�������̏W���Ɍ����ċ}�ȍ⓹������Ă����̂������B

�������̂̒ʊw�H�̎v���o

������������̒ʊw�̎v���o�@

�k���������J����̒ʊw�̎v���o

�k�������~�̒ʊw�̎v���o

|

| �@�̈�ِV�z�H���̊�b�p����Ή^�с@�� |

�@�I�풼��ɂ͐��k���������S�O�O�����z���A�Z�ɂ��Z����苷�ɂȂ�A�Z�ɂ̑��z��O���E���h�̊g�������l�̋ΘJ��d�ɂ��s��ꂽ�B�N�c�����͂��A�q�ǂ��B����ƎQ�������B�̈�ق̊�b�Ɏg������A�q�ǂ��B���삩��E���Ĕw�����ĉ^�B�w�����Ăʼn^�ԎҁA�̔����ד�Ŕw�����ĉ^�ԎҁA�l�X�ł������B�삩���A���H�܂ň��ɕ���Ŏ�n���Ő��^�Ԃ��Ƃ��������B�k�ʐ^���a�Q�X�N�l

|

�@�Ή^�т̓r���ň�x�݁@�����n���^�L�m�t�`

|

�@�~�ɂȂ���t�J�O�c�Ƀ����{�E�V���~�m�{�E�V�Ƃ����o�ŗ����ɕς�������A����͐ፑ�̓~�̗������A�J��Ƃ��Ă͗D�ꂽ���̂ł������B

�@�t�J�O�c�͌y�����ۉ����ɂ�����Ă����B���ɌC��Ƀ�����~�����ނƔ��Q�̗����S�n�ł������B

|

| �ʊw�p�J�o�� |

�@���̏�t�J�O�c�́A���������ł����邱�Ƃ͂Ȃ����S�őϋv���ɂ��D��A�ЂƓ~�ɂQ��������Ί����I�Ȏq�ǂ��ł��\���ł������B�܂��A���Ɛ��ł��邩�痚���l�̑��ɍ��������̂���邱�Ƃ��ł����B

�@���ꂩ��A�����{�E�V��X�Q�{�E�V�́A�E�����ȒP�ł���A���������ۉ������������B���ɃX�Q�ڂ����́A

|

| ���Ȃ����|���Z |

���|�i�ɂӂ��킵���������������ɁA�~���𗯂߂Ȃ��Ȃ��Ƃ����������������B�X�ɑϋv�������Q�ŏ\���N�ɂ킽���Ďg�p�ł����B

�@�q�ǂ��B�����w�N�ɂȂ�Ǝ����̃����O�c��������҂������B�w�Z�ł��~�x�݂̏h��Ƀt�J�O�c���̉ۑ肪�o�����B���w���̓�Ȃ����Ƃ��̈�قŎ��{�����B

���������a20�N�̒ʒm�\

���������a23�N�̒ʒm�\

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@���ƃV���~

�@

�@����Ȏ��ゾ����A�q�ǂ��̉q�����͂悭�Ȃ������B���̎q�ǂ��͉������Ă����B���N�������傩��P�O�p�قǂ̉��Ԃ牺�����Ă���Ƃ������Ƃ͒��������Ƃł͂Ȃ������B�i���̑��荡���̉ԕ��ǂ�A�g�s�[�Ȃǂ̃A�����M�[�͂Ȃ������j���ɂ́A��������̉�q�f��������������ƕ����B

�@�쏜��Ƃ��āA�w�Z�ł͈�ĂɁA�T���g�j���A�J�C�j���\�E(�C�l��)�Ȃǂ̒������p�������B�T���g�j�������ނƔ������̂̂��ׂĂ����F���������B�J�C�j���\�E�́A�쏜���ʂ̂���}�N���Ƃ����C�����Ϗo�����`�łP���Q���͂Ƃ������ђ��q�ɂP�t�͋�ɂ������B

�@�����A�o�Z����Ɖ������̐���搶�ɕ��鎖�ɂȂ��Ă����B��w�N�̂����́A���ӂ��Ɂu�Ȃ����̂��U�C�v�ȂǂƔ��\����q�������B

�@�������A�w�Z�ł�����쏜������s���Ă��A�ǂ��̉Ƃł����̖�ɕ��A���T���Ă����̂ŁA�Ɛl�Ƃ͋���������Ȃ������ł������B

�@���Ƃ����A�߃W���~�k�ʐ^��l�⓪�W���~�k�ʐ^���l�����ɏI��O��ɖ��������B�قƂ�ǂ̏��̎q�̔��ɂ͓��W���~�����āA���Ԃƌ݂��ɗ���ׂ��������i������ꂽ�B���̎q�̓��W���~�͏��a�̔�����ɂ����������͌���ꂽ�悤���B������

�@�߃W���~�́A���]�`�t�X��}��邽�ߒ���I��

|

| �@�@�@�@�@�R�����W���~ |

�w�Z�ʼn�����E�����Č����������B�V���~�������q�ǂ��ɂ͉Ƃňߗނ��ϕ�����悤�w�����Ă��������ʂ͏��Ȃ������B

�@�I���A�c�c�s�������i���R�ɂ��A�����J���玝�����܂�A�w�Z�ł��g�p�����B�����U�z�����������łc�c�s���܂𐁂�����ł���������̕��̗��₩�Ȋ��G�������Y��Ȃ��l���������낤�B

�@���̎q�́A���̖тɂ��U�z���Ă��炢�A�o���Ԃ�����ċA����B�����āA��e����ڂׂ̍������ŒO�O�ɂ����ăV���~�̎��[�◑����������Ă�������B

�@�a���������A�V���~�قnj����Ȃ������B���N���ĐQ�Ԓ����L����ƂP�O�C�قǂ͂������̂��B���Q�̒����͂��������a��呛�������ĕ߂܂��Ē܂łԂ��͈̂��̉������������B�@

�@�������A�V���~���a�����̉���I�ȎE���܂ł���c�c�s�̏o���ɂ��Ԃ��Ȃ��p���������ƂɂȂ�B�u�c�c�s�̉́v�����ꓖ���̏��w���̈����̂ƂȂ����قǂł��邩��A�c�c�s�̌��I�Ȍ��ʂ��l�X�ɗ^������ۂ͂�قNj������̂ł������ɂ������Ȃ��B�i�����A�l�{���Q�Ƃ��ꂽ�c�c�s�̊댯�������C�`�F���E�J�[�\���̒����u���ق̏t�v�ŁA���߂Ė��炩�ɂȂ�͖̂�Q�O�N��̂��Ƃł���j

�������J�C�j���\�E��DDT�̎v���o

�������n�G�A�m�~�A�V���~

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@���N�G���̔���

�@�����o�ς͂悤�₭�����Ɍ����ē����o���A

���w�������̎G�����ǂ����X�Ƒn�����ꂽ�B

|

| ���N�����ɐl�C�̂��������ҊG���� |

�@��Ȃ��̂ɁA�u���N�v�u���揭�N�v�u��������u�b�N�v�Ȃǂ�����B�܂��A�u�����̖����v��u���N���ҁv�Ȃǂ̒P�s�{���������ꂽ�B

�@���̌�A�����̏��N�G���͔N�X���������Ȃ��̂ɂȂ����B�R��t�^�Ƃ��S��t�^�Ƃ��A�t�^���N�X�G�X�J���[�g���Ă������B

�@�Ƃ͂����A�����̐��ł́A�q�ǂ��������G�����w�ǂ��邱�ƂȂǍl�����Ȃ����Ƃ������B

�@�q�ǂ������́A���܂ɔ����Ă���������̂����݂��ɉǂ݂����Ă����B�P��肵�Ď�����ɖ߂��Ă��鍠�́A�{�͂������菝��ł���̂���ł������B����ł����݂��ɑ݂������ēǂނ��Ƃ�������O�̂��ƂƎv���Ă������A�r���Ŗ{���������Ă�

|

| �@�@�@�@�@�@�����̐l�C�G�� |

�܂����Ƃ͂قƂ�ǂȂ���������A�݂����Ƃ����₪��q�ǂ������Ȃ������B

�@�{�݂̑���Ƃ����A���̍��͊w�Z�̋��ȏ����A�Z��̂���������g�����Ƃ����ʂ������B�Z��̂��Ȃ��q�ǂ��͋ߏ��̗F�B�������B

�@�V�������ȏ����悩�������A��y�̂ʂ�����̊�������肽���ȏ��ɂ��A����Ȃ�̗ǂ����������悤�Ɏv���B

�@�q�ǂ������́A�w�Z�̐}�����ɂ������A���N�������E���w�S�W�́u�\���N�Y���L�v��u�O�e�m�v�u��������v�Ȃǂ��œǂ��̂������B�������A�I��O��̌܁A�Z�N�Ԃ͕����̖�������ŁA�}���ق̑����̕�[�ȂǂȂ������ł��낤�B

�@�������w���ł������M�҂́A���a�Q�S�N�ɍ��c�s�X�̖{����e�ɘA����Ă܂�������A�q�������̖{�ȂǂقƂ�nj�������Ȃ������B

�@�܂��A���a22�N���珺�a25�N�܂����W�I�h���}�u���̖�u�v���������ꂽ�B�q�ǂ��B�͗[���̕������ԂɂȂ�ƃ��W�I�̂���ƂɏW�܂��ĕ������B

�������Y�~�J���Ȃ��̃e�[�}�Ȃ��ƁA70�N�O�̍����N�₩�ɑh����悤���B

���������̓Ǐ��̎v���o

���������N��y��

�@�@

�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�H�Ɠ�̎���

�@�܂��A�I��O��́A�s��ł͋ɒ[�ȐH�ƕs���Ɋׂ��Ă����B�u�_��������s���R�͂Ȃ������v���ƌ��������ł͂Ȃ������B�����́A�Ă̋��o�̊��蓖�Ă��������A���ɍk�n�ʐς̋������ł͐H�����͕n�������̂������B���̏�A�H������̈�Ƃ��ăJ�e�т����コ�ꂽ���߂ǂ��̉Ƃł��J�e�т�H�ׂ��B

�@�悭�H�ׂ����̂ɁA�L�r�сA�����сA�ؔсA�卪�сA���тȂǂ��������B�L�r�т₢���т͂�������������ꂽ���̂����A���т�卪�т́A���̎q�ǂ��͊�Ȃ������ł��낤�B

�@���̑��A�`���m�R�╲�݂��悭�H�ׂ��B�ǂ�����ς��ς����ĔS�肯���Ȃ������悭�Ȃ������B���݂͈ꌩ�A���݂̑��݂Ɏ��Ă��邪�A�ޗ��������܂�ňႤ���̂��B

�@�~�̒��т́A�����A���݂��`���m�R�ł������B�����̃z�h�i�Ώ��j�̋߂������^�V�������Ă��̏�ɕ��݂�`���m�R���ڂ��ďĂ����B���ځA�z�h�̃����D�̒��ɓ���ďĂ����Ƃ��������B

�@�`���m�R�̒��ɓ������̂͗l�X�ł���B�ׂ������Ђ������鎞������A��̃R�k�J�Ђ������邱�Ƃ��������B�h�{���ɗD�ꕠ�������ǂ��H�ו��ł��������A�q�ǂ��ɂ͍D�܂�Ȃ������B

�@���܂ɁA�Ẵ��`��H�ׂ�ƁA���܂�Ȃ����������������B�������Ă̖݂���H�ׂ�킯�͂����Ȃ��̂ŁA�q�ǂ��B�͐�ɂ��������Ȃ����݂�H�ׂ�悤�ɂ��Ă����B�݂ɂ́A���ݖ��i���傤���̎��j��X�C�R�i���X���̎Ϗ`���ϋl�߂����́j�≩�������ĐH�ׂ��B�����̓���Ȃ������̂����������ł������B

�@����Ȏ��ゾ����A�@����ɂ��َq�Ȃǂ͂��낤�͂����Ȃ��B�ǂ��̉Ƃł��q�ǂ��̂���́A��ł��T�c�}�C����J�{�`���������B�����ẲƂł́A����������̒��ɓ���A�͘F���̏�̉ΒI�ɏグ�Ēu���̂������B

�@�t�ɂ́A�T�c�}�C���̕c���ŕc���̂�����̎���܂�䥂łĐH�ׂ�����ł������B

���������Ȃ���C��

�@�q�ǂ������́A�w�Z����A��ƁA�܂��A���̂����H�ׁA���i���ɒ��ւ��Ă����ǎd���̎�`����V�тɏo�������B

�@�܂��A�ǂ��̉Ƃł��`��N���̖�A���Ă����̂ŏH�ɂȂ�ƍ̂��ĐH�ׂ��B

�������q�ǂ��Ɗ`

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c�m�n�V�o�~�̎� |

�@�������A���R�Ɍb�܂ꂽ���́A�V�^�̂�����l�G���킸�L�x�ɂ������B

�@�t�ɂ́A�X�b�J���|�A�X�C�o�A�i���V���O�~�A�T�N�����{�ȂǁA�Ăɂ́A�L�C�`�S�A�N���C�`�S�A�H�ɂ́A�A�P�r��A�~���}�c�E�G�r�d���A���}�{�E�V�i���ʐ^�j�A�K�}�Y�~�A�u�i�̎��A���}�O���A�c�m�n�V�o�~�i��ʐ^�j���A�L�O�~�A�C�K�z�I�Y�L�ȂǁA�~�ɂ́A�Ɠ��̊Â����������P���|�i�V�̎��Ȃǂ��������B�i���̓��A���Q�Ɓj

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@���}�{�E�V�̎� |

�@�����̎q�ǂ��ɂ́u�����ɐH���v�Ƃ����`���S���������̂��A�I�J�g���m�I���`�K���̕�̕t�����̕����Ȃǂ��H�ׂ��B���̑��A�~�Y�i���̗t�ɂ������R�u�܂ŐH�ׂ��B���R�u�͏�����݂����������V���b�v�̂悤�Ȗ��������B�i���ʐ^�j

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�~�Y�i���̒����� |

�@���ɂ̓��}�t�W�̎������ĐH�ׁA�H�߂��Č������߂܂������������q�ǂ��������B�@

�@�K���͂Ȃ��������A�q�ǂ������͏����j���Ƃ��āA�K���̑���ɂ����B�������A���ɂ͏��̖͏��Ȃ��A�ȒP�Ɏ�ɓ�����̂ł͂Ȃ������B��p�ɐ����j������ł݂����A�_�炩�����Ď��ɕt�����ăK���̑���ɂ͂Ȃ�Ȃ������B

�@�܂��A�ǂ��̉Ƃł��T�A�U���ɐg�����j�V�����P�A�Q�������āA�~���W���i�䏊�j�ȂǂɓV�䂩��Ԃ牺���Ă������B�Ԃ牺���Ă����͔̂L�ɓ����Ȃ����߂ł��������A�q�ǂ��̓A�V�c�M�i���ݑ�j���g���Ď��X����𓐂��ĐH�ׂ��B

�@�������A�q�ǂ��Ƃăj�V�����M�d�Ȏ��͒m���Ă����̂Őe�̋��e�͈͂��z�����ʂ𓐂邱�Ƃ͂��Ȃ������B�e�̕������̒��x�͂��傤���Ȃ��ƌ��Č��ʐU������Ă������̂ł��낤�B

�@���̐���̂���˂��ꂽ�g�����j�V���́A���a�݂����������Ȃ��Ȃ��̖��������B�����Y����Ȃ��l�������ɈႢ�Ȃ��B

�@�����ĐH�ׂ�ƌ����A�|����ɓ������y�p�����̔~���A�Ȃ�Ƃ��Ă��Q�R�͐H�ׂ�����i�������B

���������ԂƗV���̂��������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@ ��@�@�@��

�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@���N�c�ɂ��̗p�S�̖���

�@�����A�����̎q�ǂ���ɂ����鏭�N�c���g�D����Ă��āA�l�X�Ȋ��������Ă����B���̈�ɁA�h�̂��߂̖��肪�������B

�@

|

| �̗p�S���蔏�q�� |

�@����́A���a�Q�S�N�Ɏn�߂�ꂽ�����ł��邪�A�n�߂������͖�Ԃ̊����ł��邱�Ƃ���e�����ɂ͎^�ۗ��_�������B���ǁA�q�ǂ������̎���I�Ȋ����Ƃ��ĔF�߂��A�Ȍ㒷���ԑ������B�ߏ��̎q�ǂ����U�A�V�l�łP�̔ǂƂȂ�P�T�Ԍ��ōs�Ȃ����B

�@�[�т�H�ׂ�ƉƂ��o�āA�W���ꏊ�ɏW�܂�B�������Ƃ���ŏo������B���̑����͍₪�����A�����͍������~���ĂȂ����������B���J�̌�Ȃǂ͂ʂ���݂��ł��A�����ɋC�����Ȃ���P��ɂȂ��ĕ������B

�@���q��ł��āu�}�b�`�P�{�A�Ύ��̂��ƁA�̂�[����v�ƃ��K�z�������ɓ��ĂĈ�Ăɐ���グ�ĕ������B

�@�t�́A�̂ǂ��Ȋ^�̖����̂܂���������������B�����A�S�n�悢�萁���̍����Y��Ȃ��B

�@�ẮA�s��ȓV�̐�̐^����������B���X�A�Èł�n������̐S�n�悳�������Y��Ȃ��B

�@�H�́A���̍��������̐^��������B�H�����^��ł����A��̊Î_���ς�����������Y��Ȃ��B

�@�������ĂP�P���ɂȂ�Ɩ���͗��t�܂ŋx�~�ƂȂ�A���q�Ȃǂ̗p��́A�撷�̉Ƃŕۊǂ��Ă�������B�q�ǂ������́A����m�[�g�P�����ʒ��Ƃ��Ă�������B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�댯���̏���

�@�ǂ��̏W���ɂ��A�����̖T��Ɋ댯������̔���3�J���قǒu���Ă������B

�@�����A�����Ɏ̂Ă���̂͊��ꂽ�K���X�r�ᑋ�K���X���炢�Ȃ��̂ł������B�j����g�^���͏����Ȑ���[����ɕۑ����ꂽ�B

�@�`�������J�P�i���������q�j�Ȃǂ̉�ꂽ���˕��́A���̉��ɕۑ����Ă����āA���X�A�{�ɍׂ����ӂ��ĐH�ׂ������B�{�̃X�i�u�N���i���X�j�ł̏����𑣐i���邽�߂��B

�@����́A�q�ǂ��̎d���ŁA���̉�����`�������J�P�����o���āA���Ƃōׂ��������Č{�ɗ^�����B����ƁA�{�͋Q�����悤�ɐH�ׁA����ɕ��ɍ������Đ��˕��̊p���Ƃ�ĉ~���Ȃ������̂��o�Ă����B���̂��Ƃ��q�ǂ��ɂ͑傫�ȋ����ł������B

�@���N�c�̎d���́A���̊댯������̔����R�����ɂP�x�قǁA���͂���̐Ζ��@��̌È��(�������̍��ɒ�̐Ζ��@��̑�1����͖���3�N�ɐ��Ō@��ꂽ�Ƃ����L�^������)�Ɏ̂Ă邱�Ƃ������B

�@�W���̌ː���50���قǂł��������A�댯�����ꔠ�����t�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ������A�݂̂Ȃ炸�����ɂ������Ȃ��ʂł������悤�Ɏv���B

�@�Ƃ������A���݂Ɣ�ׂ�Ɠ����̃S�~�̗ʂ́A����Ȃ����ɋ߂������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@���̑���

�@����(���a20��܂�)�́A�a�C�ɂȂ��Ă��ő��Ɉ�҂ɂ����邱�Ƃ͂Ȃ������B��҂ɐf�Ă��炤���ɂ͂��łɕa��x��̂��Ƃ��قƂ�ǂł������B

�@���������āA�����̉ƂōŊ����}���邱�Ƃ͂������ʂ̂��Ƃł������B�d���a�l���ł�ƁA���l�����́u�J���X������������A���̐l�́A���������Ȃ��v�ȂǂƉ\���ċC�ɂ������B

�@�ƂŘb��ƂȂ�̂Ŏq�ǂ��������A�a�l�̂��Ƃ����낢��m�����B�a�C�̂��Ƃ���ł͂Ȃ��A���̐l�̐l�ƂȂ������ɂ��Ă��A����ƂȂ��f���m�邱�Ƃ��ł����B

�@�����āA�a�l���S���Ȃ�ƁA�m�S�V���G(�Ă���̏���)������l�A����̎��Ř@�̉Ԃ����l�A�Ƃ̕ЂÂ���|��������l�A���ւ̏���������l�ȂǁA�����̏����ɑ������ւ�����B

�@���������͂���̉Α���Ɍ������l�q���A�q�ǂ������͂ǂ�����Ƃ��Ȃ����Ă����B�Ŏ��s��̂悤�ɋ߂��ɂ���Č��邱�Ƃ͂��Ȃ������B�Ȃ����A����̂悭�����鏭�����ꂽ�ꏊ���璭�߂Ă����悤�Ɏv���B

�@�s��͏I�n�����ŁA�A�ł������̉��������Â��ȑ��ɍႦ�n���ċ������B

�@�N�V���đ���������đ���ɉ����Ȃ��V�l���A�������������킹�Č������Ă����B

�@���o��̂́A�ߌ�A������[���߂����ł������B���Α���ɒ����Ƃ܂��Ȃ��A���}(��̂��Α�����d�|��)�ɉ�������B

�@�Q��҂��ƂɋA�鍠�ɂ́A�Α��ꂩ�甒�������オ��A�₪�ĉ��̐F��������ł��鍠�ɂȂ�ƁA�����ُL�������ɍL����B�@

�ˊO���肩�Ƃ̒��̍��~��Q�Ԃɂ܂ňُL�͐N�������B

�@(�Α���̉��́A�K�����҂̉Ƃ̕��Ɍ������ĂȂт����̂ƕ����Ă������́A���x�A���̍s���ɒ��ڂ������̂����A�m���ɁA���̒ʂ�ł������悤�Ɏv��ꂽ)

�@���l�̑����́A����Ȏ��A�����ꏭ�Ȃ��ꎀ�ɂ��čl���A�l���ɂ��čl�����B

�@�q�ǂ������Ƃē������ƂŁA�������͉�����̂��ƂƂ͂����A�Ƒ��A�Ƃ�킯�a�݂����̑c����̎��ɂ��ĕs�g�ȑz���ɕ߂炦��ꂽ���̂ł������B

�@ ����Ȗ�́A�[�H�̂��ƈ͘F���̎���ɏW�܂����Ƒ��̋����ɂ́A���������̑��Ђ���сA�����Ă��邱�Ƃւ̊��ӂ̔O�������Ƃ킢�����̂ł��낤�B

����-�̂̑���

�Q�Ɓ��ߐH�Z�E����

�������������m�푈�̂���̎q�ǂ��̕�炵(���w�Z6�w�N�Љ�Ȋw�K����-��I�Ώ�)

|