ミンジョ・スイブロ(台所・風呂場)

大方の家では風呂場は、ミンジョ(台所)の中にあった。今から思うと異様な感じもするが、ミズブネ(飲料水を溜めておく桶)が置いてあるミンジョに風呂があるのは水道設備のない当時にはごく当たり前のことであったといえよう。

戦前〔1945以前〕は、まだ流し台はほとんど使われず、ミンジョの床にまな板を置いて野菜を刻むなどの調理をしていた。泊まり客が風呂に入っているうちは調理場へは行かれないという不便な生活であった。

戦後になって生活改善運動が盛んになり、立って炊事のできる流し台が普及し始めた。

しかし、未だ水道は普及せずミズブネ(水桶)から、ひしゃくで汲んで使うという旧式なものであった。風呂にも、この水をバケツで汲み込んだ。

当時は、プロパンガスが普及する前のことであり、煮炊きする主な場所はイロリであり、ミンジョで刻んだ野菜をイロリまで運んで鍋に入れて煮るという、これまた不便な炊事であった。

また、ミンジョにはカマドがあり、焚き口は座敷のイロリ側に向けられていて、炊飯時、残り火をイロリに移しやすいようになっている家が多かった。

カマドは、主にツバガマでの炊飯に使われ、時にはセイロで餅米l(もちごめ)をふかす時などにも使った。

天ぷらをするときには七輪が使われた。炭は消し炭を使った。昭和40年代になってプロパンガスが普及すると、石黒にも燃料革命がおこり台所の様子は一変した。さらにその後、電気釜の普及で、それまで重宝がられたぬか釜も姿を消してしまった。

ナベは鉄製のつるナベを使い、穴が空くと修理して大切に使った。毎年、7月頃になると鋳掛け屋が村々を回った。石黒では鋳掛け屋のことを「エモジ(鋳物師)」と呼んでいた。

エモジ(いもじ)は村の中央の家の軒下をを借りて商売をした。ナベや釜を持って行くとススを丹念に落として、穴の部分に半田を流し込んで修理した。エモジが回って来るまではナベの穴に真綿を通して漏りを押さえる応急処置をして使った。

資料→昔の台所の思い出

資料→昔の食水と台所の思い出

資料→台所の改善

資料→イモジ

資料→ミンジョと手製タワシ

資料→昔のお椀カゴ

風呂は、毎日立てる家は少なく、1日おきくらいの家が多かったが、農繁期には毎日立てた。

|

| 風呂桶 |

石黒は生活用水に恵まれない家が多かったので、渇水期には風呂の水を近くの小川から運ぶこともあった。

筆者も中学生の頃、渇水期の夏に、家の脇の深い谷沢からセオイオケで風呂用水を背負いあげたことを覚えている。背負い桶で水を運ぶ時は水の量が桶の半分ほどの場合、桶の中の水が動くために体を後ろに引く力が働くため、特に坂道では大変であったことが忘れられない。

そんなときは、アッタメ湯(水を替えないで沸かす風呂)を立てることもしばしばあった。大家族であった当時は、アッタメ湯にするとお湯は濁り臭った。

また、「ヨウモライ」と言って、近くの家に親子で風呂もらいに行くこともあった。風呂に入った後、親は囲炉裏端でお茶飲み話をして、子は子ども同士で遊んだ。

ヨウモライに行った帰り道、満天の星空の下を、蛙の声に包まれて父母と歩いた遠い日のことを懐かしく思い出す人もいるだろう。

資料→もらい風呂の思い出

資料→もらい風呂

資料→昔の入浴の習慣

ぬ か 釜

|

| ヌカ釜 |

ぬか釜(右写真)は、もみ殻を燃料とする炊飯用コンロとして戦後まもなく、それまでのカマドに替わって普及した。ぬか釜は、もみ殻が豊富にある農家には大変重宝な器具であった。

前日の燃えがらを器具の下の部分から掻き出して、上部の脇からもみ殻を入れて、杉っ葉で着火すると1時間ほどで炊きあがった。途中の操作もいらず火力も強く、おいしく炊きあがる。まさに当時の農村向けの調理器具としては絶品と言ってよい製品であった。

しかし、昭和30年代後半に電気釜が普及するとほとんど姿を消してしまった。

資料→ヌカガマ

センチ(便所)

センチ〔便所)は、トマグチ(玄関)の脇

|

| 小便所 |

にあるのが一般的な家の間取りであった。したがって家の中から用足しに行くには、一度土間に下りてから行かなければならなかった。

これが不便であるため床張りのニワから直接センチ(便所)に通じる入り口を新たに造る家が多くなった。

また、当時は、糞尿は貴重な肥料でありサンジャクモンと呼ぶ大きな桶が便器の下にふせてあった。

|

| 大便所 |

サンジャクモンは、大小便とも二つづつあり、その一つは熟成させるためのもので屋外に汲み取り口があった。そこから肥やし桶に汲み取って田畑に運んで使った。大便と小便は、別々の桶に溜めて置き、使い分けた。

サンジャクモンには、時々、猫や鶏が落ちて大騒ぎすることもあった。

家によっては、子どもが落ちることを防ぐため、天井板から縄を下げて掴まらせて用便をさせた。

このように、センチ(便所)はどこの家でも玄関近くにあるため玄関に入ると匂った。また、ハエの発生など衛生面での問題も多かった。

資料→センチ〔便所〕

資料→昔の便所見取り図

ニワ・トマグチ

ニワには、内ニワ(床張りしてある場所)と外ニワ(土間になっている場所)があった。外ニワの土は長い年月にわたって踏み固められ、コンクリート仕上げのようになっていた。

|

| 鎌かけとナタかけ |

内ニワは、脱穀、調整などの農作業や餅つきや縄ない、ワラ仕事の場所であった。

外ニワは馬屋に隣接した土間(オカンマヤとも呼んだ)になっていて下駄箱もここにあった。冬季にはウサギの飼育箱もここに置いた。

春の味噌煮もこの土間に巨大な釜を据えて行った。

また、外ニワの先にはトマグチがあり現在の玄関に当たる場所で、脇にセンチ(便所)がある間取りが一般的であった。

|

| トマグチ〔玄関〕の雨具かけ |

ここには、ミノボウシやミノや笠などの雨具類を掛ける場所(右写真)や鎌やナタを差しておく場所(上写真)もあった。

また、天井にはツバメの巣がある家が多かった。ツバメは、縁起がよい鳥として親しまれ、春とともに南国から飛んでくるのを心待ちにしていた。夜間もツバメのためにトマグチの戸を少し開けておく心配りも忘れなかった。

その他、豪雪地帯の石黒では、昔からトマグチ(玄関)の外に面した戸は、一般の戸の立て方とは異なり向かって左の戸を外側にした。これは、戸溝が屋外に出ていると雪が凍り付いて開かなくなることを防ぐためであった。

資料→土間口と雁木

馬 屋 と 馬

馬や牛は、当時、農耕に欠かせない大切な家畜で、多くの家で飼われていた。牛に比べて馬の方が多く飼われていた。馬は足が速く仕事の能率が良かったことと、馬糞の方が肥料としては優れていたことが理由であった。

|

| 馬 屋 |

馬屋は、約9尺(約270cm)×9尺位の広さのものが多く、中央にサンジャクモンがふせてあった。馬屋の位置は、大抵の家では土間ニワ(オカンマヤ)の脇にあった。土間に面した馬屋の間口は広く、馬や牛が出ないようにマセン棒が取り付けられていた。(左上写真)

馬屋は屋外に面した側にも、牛馬を引き出したり敷きワラを引き出すための出入り口があった。

|

| 押し切り |

馬屋の入り口には大きなカイバオケ(下写真)があり、冬季は干し草やワラを押し切り(右写真)で切ったものに熱湯をかけ、コヌカをまぶして食べさせた。また、蛋白質の補強として油粕を購入して食べさせる家もあった。

資料→馬の餌大豆粕の受取書

|

| かいば桶 |

馬は、餌が欲しくなると前足で土間の土をかいたり、いなないたりして催促をした。

農耕作業などで牛馬が使われるときには、大豆やシイナモミを入れるなどして栄養価の高い餌を与えた。

馬屋の敷きワラは定期的に取り替えた。冬を通して2回、その他の期間は月1回取り替えた。

|

| 馬の敷き藁を引き出す鉤 |

これを「ンマエゴアゲ」と呼んだ。ンマエゴアゲカギ(図)で引き出した敷きワラはセンゼェの脇に積んでおいて堆肥にして使った。糞尿は、別のサンジャクモンに移して発酵させて使った。(堆肥としては、牛より馬の糞の方が効力があった)

積雪期のンマエゴアゲは雪を掘って、道と積む場所を作らなければならない、馬屋の入り口の雪は、数メートルもあり大変であった。

晩秋の朝などンマエゴから発酵熱による湯気がもうもうとたっていた事を覚えている人もいるだろう。また、当時は、二軒共同で馬を飼育する例も多く見られた。このようにして飼う馬を「ようれ馬」とよんだ。共同飼育は、飼料の草刈りも負担が少ないばかりか、お互いがウマエゴを堆肥にすることが出来た。

3月になると、共同飼育の家では、雪に潜らないようにムシロを敷いて馬を歩かせて相手の家に移動する作業が数人で行われた。これを「ンマオクリ」と呼んだ。

資料→馬送りの思い出

資料→馬の値段(大正8年)

牛馬は農耕牛馬として、多くの家で飼育されていたが、昭和30年代に入ると、耕耘機の普及により農耕牛馬は無用となり、代わって肉牛の飼育(仔牛育成や生産)が盛んになった。

長年、家族同様に育てた馬と別れるときの家族の気持ちにはなかなか割りきれないものがあった。筆者の経験では、馬の方も利口な動物であり、馬肉として処分されることが本能的に分かるのか馬喰(牛馬を売り買いする商人)に引かれていくことをいやがり、飼い主が村はずれまで手綱をひいて行くこともあった。(牛の場合も、仔牛が買い取られて連れ去られると数日間、仔牛を呼ぶ悲しげな親牛の鳴き声が村中に聞こえたものであった)

馬は利口で動作が速く農耕に適していた反面病気にかかりやすく、農耕に使った後は必ず体(特に蹄と足まわり)を洗ってやらなければならないなど牛に比べて管理が大変であった。(ンマノハンギリやンマノタワシは馬を洗うときにつかう道具)。

|

| 馬頭観音〔上石黒〕 |

病気になった場合も馬は、牛と異なり立ったまま眠る習性のため扱いにくかった。

このように家族の一員として大切に飼われている馬が事故死や病死をすると必ず馬頭観音(高さ50cm以下のものがほとんど)の石碑を建てた。

今日、馬頭観音は、高柳町で石黒に最も多く見られるという。(補記−石黒の馬頭観音)

当時は、牛馬のほかに山羊や綿羊も多くの家で飼われていた。その他の家畜としては飼いウサギ、鶏などを飼っていた家が多かった。また、猫もネズミの害を防ぐために大方の家で飼われていた。

資料→馬頭観音について

資料→馬と牛

資料→馬屋と堆肥

資料→軍馬の徴用

資料→石黒の馬頭観音〔写真集〕

資料→馬の草刈り

テンジョ・ソラ(屋根裏)

茅葺屋は大きさなどによりつくりが異なるが、一般的には板敷きのニワから最初の梯子を上がった所を「中二階−ちゅうにかい」と呼んだ。そこは、毎日のように使う薪やボイなどの外に藁を小出しにして置く場所にしていた。

つまり、多量で最も場所をとる稲ワラはオオテンジョ〔屋根裏〕に積み上げて定期的に数十束を中二階に下ろして置き、必要に応じて手早く床張りのニワに持ち運び、使われるように工夫したのだった。

|

| ハッポ〔茅ぶき屋の煙出し口〕 |

更に、そこから梯子をあがると、茅葺きの屋根裏で、そこを、「オオテンジョ」(板畑などではソラ)と呼んだ。オオテンジョの奥にはハッポ(ハッポには、三角形と四角形のものがあるが、石黒ではほとんどが三角形のハッポであった−方言「はっぽ」の語源はその形から「破風」であろう)がありイロリの煙は屋根裏全体の隅々を巡ってここから出て行く仕組みになっていた。

オオテンジョの大半は主に稲ワラの収納場所として使われた。ワラは脱穀が終わると一家総出で、手渡リレーで屋根裏まで運んで積み上げた。脱穀が終わる度ごとに、100束あまりの藁を運び上げた。

|

| ソラ(屋根裏)ここには主に牛馬の餌などに使う藁をぎっしりと積み上げた |

当時、稲ワラは、様々な使い道(ワラ細工の他に、牛馬の飼料、馬小屋の敷きワラ、燃料など)のある貴重なものであった。

その他、湿度が少ないテンジョは、ハサグミや縄の他に大鎌などの金物の保管場所としても適していた。

また、当時は密造酒のドブロクを天井で作る家もあった。桶のまわりに藁を巻くなどして保温をよくする工夫をした。

また、子どもにとって大天井は家の中の秘境であった。ハッポ(通気穴)から入り込んだ幽かな明かりと暗闇との境に広がる空間で、そこには自分が見たこともない昔の道具が煤に染まって闇に身を隠して眠っているよう思われたものだ。

資料→大天井

雪ダナ

雪ダナは、玄関口の雪よけのために作られた。木の竿を使って組み、カヤで屋根と側面を覆った。

中には、見事な根曲がり杉を使った雪ダナもあった。

豪雪地帯の石黒では、一晩に1mを超える降雪があることも珍しくない。そんなときには雪ダナがないと玄関の戸が開けられなくなってしまうのだ。

また、雪ダナは玄関の戸口から入る寒風を防ぐ役目もした。

| 雪ダナ |

|

その他、大根の貯蔵の場(ダェコムロ)をユキダナの脇や中に作り、いつでも容易に取り出せるように工夫した。

雪ダナは、冬の洗濯物の干し場にもなったり、子どもたちの遊び場にもなったりした。

井 戸

大抵の家には、横井戸と縦井戸があった。

横井戸は家の裏山の斜面などに掘られていて懸水式にみんじょ(台所)のミズブネ〔水船〕に引かれていた。

| ツルベ |

|

縦井戸は、みんじょの隅やガンギなどに掘られていて井戸車(下写真)を付けて、ツルベで水を汲み上げた。

縦井戸は、数年に1回水を全部汲みだして掃除(井戸さらい)をした。

|

| 井戸車 |

夏になると縦井戸や横井戸でスイカを冷やして食べた。

その後、つるべ式の井戸は、不便な上に口が密閉されていないために不衛生になりがちだったので手押しポンプ(下写真)を取り付ける家が増えた。更に昭和30年代に入ると電動ポンプが普及し手押しポンプも姿を消した。

|

| 手押しポンプ |

石黒村は、地下水に恵まれない家庭が多く、限りある井戸水は昔から大切に使われてきた。

資料→井戸掘り

資料→縦井戸と井戸車

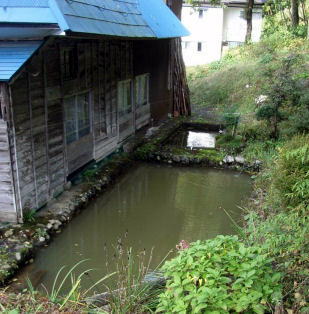

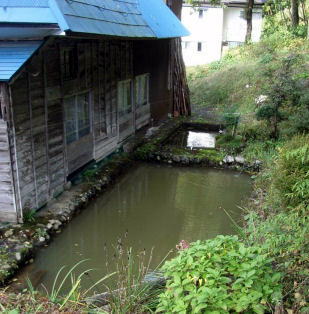

タ ネ (家の周りの池)

タネ(写真)は、いろいろな目的で作られたものと考えられる。

|

| タネ〔家の脇に作られた池〕 |

その一つは、万一の場合に防火用水として役立つこと、その他、豪雪地の石黒では消雪対策としての目的もあった。

その他、鎌や鍬を浸して木部と金属部のゆるみを除いたり、農作業のあと手足や農具を洗う時も使われた。その他、鯉を飼って見て楽しんだり食用にしたりした。また、タネは井戸の水位を保つはたらきもあった。

子どもにとってタネは、楽しい遊び場であるとともに、そこに住む水生生物を通して自然の営みを知るための学習の場でもあった。(子どもの暮らし参照)

秋には タネの水をはらって泥を上げた。これを「タネはらい」と呼んだ。 子供たちはこの日を楽しみに待っていた。水が減っていくとともに様々な水性生物が姿を現す様子に胸が高鳴ったものだった。

また、タネは家普請の時に土壁を練るために掘った窪地を利用してつくられたものが多かったという。

補記→タネについて

資料→タネ

セセナギ

台所や風呂の排水を屋外で溜める場所をセセナギと呼んだ。

セセナギは流れ出てきた排水をいったん溜めて、水と一緒に流れ出た残飯などを沈殿させて水だけを水路に流す役目をした。

沈殿物は長い間に黒くヘドロ状になり悪臭を放った。

見境もなく家の周りを走り回って遊ぶ子どもたちも、このセセナギには落ちないように注意を払ったものだった。

|