| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ƕ��� �@�̂������Ƃ��ꌬ���Ă�Ƃ������Ƃ͕����̂��Ƃł͂Ȃ����A�Ƃ��ɓ����́A�ꐶ���̑厖�Ƃł������B�p�ނ̐�o������^���A�R�r�L�i�ؔ҂��j�A��b�Â���A���O�Ƃ��ׂĐl�͂ɗ������̂ŁA�E�l���͂��ߑ��l�̕��S���ʂ̋��͂ď��߂ďo���邱�Ƃł���������ł���B �@�����A�V�z������ƁA�����S�˂��P���A�����͂P�O�`�R�O���A�e�ނ͂R�O�`�U�O���قǃg�E�h�i��`���j�ɏo�Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�i�����̃g�E�h�̓����͂��̏W���̌ː��ɂ���ĈقȂ�j�܂��A�g�E�h�ɍs���Ƃ��́A��Q���i�P���͂Q�T�q�����P�q����P�A�T���[�g���j�����Q����̂�����ł������B �@���ւȂǑ��z�̏ꍇ�A�����i�S�X�ˁj�ł́A�S�˂��P���A�e�ނ��R�`�S�������܂�ł������B �@���悢��V�z���邱�Ƃ����܂�Ɓu�e�C�^�i�ʐ^���j�������v�Ƃ����ē����Ƒ��k���Ĕ̏�ɐv�}�������B�i�e�C�^�Ƃ͎�Ŏ����Ĉړ����A�ǂ��ł����鎖���ł���悤�ɕ`���ꂽ�v�}�Ƃ����Ӗ��j

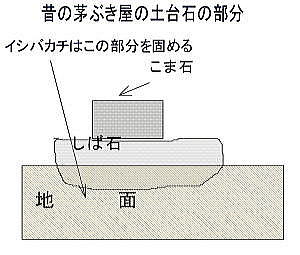

�@�����āA��̍~��~�܂������ɗp�ނƂȂ�̂����B���̂����́A�S���Ƀ_�C���`���ʼn^�яo�����ނ��Đ��ޏ����H�����Ŋ���������B �@���ɁA�R�r�L�͑傫�ȋ��i�ʐ^�j���g���Č����Ђ������Ċp�ނ�ɂ��鍪�C�Ɨ̗͂v��d���ł������B �@�R�r�L���p�ނ̊�����҂��Ďd�����n�߂�̂́A���~�߂��ł������B���i�n���j�⌅�i�P�^�j�Ȃǂ̗p�ނ́A��Ƀ��L���`���E�i���g���Ďd�グ��ꂽ�B �������`���E�i �@�H���Ɏ�肩����O�ɂ́A����g����I��Œn�Ղ�i�n���Ձj�������B �@���ꂪ�ςނƃ`���E�n���������A�^�R�A�V���g���Ēn�ł߂��s������C�V�o�K�`���s���B�i�ʐ^�j

�@�j�̈�����͂T�A�U�l�ł������Ŋۑ��������グ�Ă͗��Ƃ��ăV�o�C�V�̒u��������ł߂Ă������B�u���̍�Ƃ����C�g�}�P�Ƃ��ĂсA�|�����́A �u�������̂��߂Ȃ�@�G�����R�� �@�ꂿ���̂��߂Ȃ�@�G�����R�� �@�����ЂƂ��܂��Ɂ@�G�����R���v �Ƃ����̂悤�Ȃ��̂ł������B ���������Z�̎v���� �@�̂́A�C�V�o�J�`�̐̂���`��鉹�����������ƕ������A���a�ɂȂ�ƌ��z�̕��@���ς��A���܂ɃC�V�o�J�`�͍s��ꂽ����L�̂悤�ȑ����I�Ȃ��̂ł������B �@���a�Q�R�N�ɐ��Z�̑̈�ق̐V�z�ł̃C�V�o�J�`�̎v���o���̍Z�����c��������͎��̂悤�ɏ�����Ă���B�@ �u�����^����̐V�z�ł́A����A���̕��X���W�܂��Č�������Ő��c�l�i�����j�̉����ōs��ꂽ�C�V�o�J�`�i�y��̒n�ł߁j�̉������ł����Ɏc���Ă��܂��B�v �@ �@�����āA�C�V�o�J�`�Ƒ�H�̒��̍��݂��I���ƌ��O�Ɏ�肩����B �@�̂̏Z��͗p�ނ������Ƃ͔�ׂ��̂ɂȂ�Ȃ��قǑ傫���B�ۑ����͒��a���V�O�Z���`�ɂ��y�ԃP���L��u�i���g���邱�Ƃ��������B����𒌂̏�ɐ�����̂���������̂��Ƃł͂Ȃ������B���̍�Ƃ��e���M�Ɗ��Ԃ𗘗p���đ吨�ň����グ���B �@�����グ��ꂽ�p�ނ�g�ލ�Ƃ��A�܂���ςł������B�A�^���Ƃ�������̃J�P���ŗ͈�t�@���ča�ɂ͂ߍ��B �@���O�ɂ́A��R�̐l���̑��A�d���̏����̎�`�����K�v�ł���A�Ɠ��e�ނ����łȂ��ߏ��̐l��������`�����B �@���O���I���Ɖ�������������B�قƂ�ǂ̉Ƃ́A�ŏ��̓m�V�u�L�Ƃ��������������Ă����Đ��N��ɖ{�����������B�{�����ɂ���ɂ́A�V�`�W�S���߂ɋ߂��c��ȃJ���i�P���߂͎��͂P�A�W���[�g���̊����j��K�v�Ƃ������炾�B �@���̌�A�g�E�h�l���ŃJ�x�h��Ɏ�肩����B�y�J�x�͏����Ȓr������Ă��̒��ɓy�����A�ׂ������������������đ��œ���ŗ��荬�����B������S�A�T���˂����Ēu���Ďg�����B�@ �@����A�J�x�����ꏊ�ɂ́A���Ɗсi�ʂ��j�̊Ԃ��ׂ������V��g�ݍ��킹�A�X�ɍד�ŕ҂ݖڂ����B�i�ؕ��~���j���̕҂ݖڂɁA�˂����Ă������Ǔy��傫�Ȕ���ɓ���ēh�����B���炩�דh��ł���B ���������V����

�@����J�x�h�肪�I���Ƌg����I��œ��グ���������B���グ��������J�x�h��̌�ɍs���̂́A�����Ɋւ�������ׂĂ̐l�ɏ㓏���Əj���ɎQ�����Ă��炤���߂ł���B �@���グ�ɂ́A���̌�Ō����l�ɐ�݂��܂��ꂽ�B�l������܂��݂̓X�~���`�Ƃ����ē��ʑ傫��������B�܂��A�T�~�ʂ��܂������A������E���Ɖ��N���悢�ƌ���ꂽ�B �@ �@���̌�A��������q�ɂ��ďv�H�j�̉����J���ꂽ�B�j�����I���Ɓu��H����v���ɂ��₩�ɍs��ꂽ�B������擪�ɂV�A�W�l�̐l�����@���A�̂��Ȃ��瓏���̉ƂɌ��������B �@�܂��A�Ƃ���������ƁA��̑m���������ă��^�}�Z�i���^�}�V�k�ړk�l���V�����Ƃɐ�c�̗������V���j�������Ȃ�ꂽ�B���^�}�Z�ɂ������̂ق��ɋ߂��e�ނ����҂����B

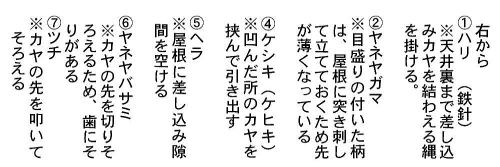

�@�����́A�Q�O�O�N�ȏ�o�����Ƃ��������Ȃ��A�Ƃ̉��z�́A�P�O�O�N����P�T�O�N�ɂP��Ƃ����Ƃ���ł������Ƃ����B �@���̂悤�ɁA�����A�Ƃ����Ă�Ƃ������́A�e�ނ݂̂Ȃ炸���̂��ׂĂ̐l�X�̗͂���Ȃ���Γ���ł��Ȃ��厖�Ƃł������B���ꂾ���ɋC��J�������S�J���犮����ɉƐl���a�ɓ|��邱�Ƃ��������������Ƃ���u�Ƃ����Ă�Ƃ��̉ƂɎ��l���ł��v�ƌ���ꑭ�M�Ƃ��č����܂œ`��������̂ł��낤�B �@�@�������̂̉ƕ��� �@�@�������ƕ����̎v���o �@�@�@�������`���E�i����̉� �@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ؔ҂��̎d�� �@�ؔ҂��́A�����Ɏg�������������̋��ō��d���ł������B�̂����R�̒��ōs�����Ƃ�����A�ۑ����Ƃɉ^��ł��邱�Ƃ��������B�R�ł���Ƃ��ɂ͖ؔ҂����������ĂāA���̒��Ŏd���������B�����Ƃ����Ă��J���ŕ��������������̎d�������ł������B �@�d�������́A�܂��A�̂���B�����Ď}�𗎂Ƃ��A�����U�ڂQ���ɗ�ɂ���B��ɂ����ۑ���n��ɉ���������Ԃŋ��̎���n��ƕ��s�ɓ���ďc����ɔ҂��B���̍�Ƃ͍������낵����Ԃł��邱�ƂɂȂ�B �@�����āA��ɕ�����������~�̂��̂��A�n�̎��̎x���Ŏ߂R�O�x�قǂɗ��Ăďc�҂������Ĕɂ���B���̎��A�ꖇ�ꖇ���̓s�x�藣�����Ƃ͂����Ɍ��̕����͍Ō�ɐ藣�����B�ܘ_�A�҂��Ƃ��ɂ͉���̏ꍇ���l�ʂɖn�����čs���B�n����ɂ������ẮA�ؔ҂��́A�̋Ȃ����N�Z�A�L�Y�A����ɂ́A�\�ʂ��猩���Ȃ������܂ōl�����āA�n�قŐ������������̂��Ƃ����B����A�u��ǂޖځv���ؔ҂��ɂ͕K�v�ł������B �@����ɁA���ʐ^�E�̂悤�ȕ��̍L�������g���Ă��r���ŋȂ��肽����̂ŁA���̎��ɂ͋��̎��̖ڗ��Ă���Ē�������ȂǁA�n���̎�������K�v�ȍ�Ƃł������B �������|�e��̃m�R�M���Ɨp�r �@

�@���́A�ʐ^�̉E����O�Ԗڂ܂ł͏c�҂��ŁA�S�E�T�Ԗڂ͉��҂��Ŋۑ����ɂ��鎞�Ɏg��ꂽ�B�@ �@���ɂS�Ԗڂ̕��̕������������ꂽ���͑�̔��̎��Ɏg��ꂽ�Ƃ����B�U�`�V�Ԗڂ̋��͉��҂��Ŏ}�𗎂Ƃ����ȂǂɎ�Ɏg��ꂽ�B�W�Ԗڂ̋��̎��̕��������P�[�X�͕������Ƃ��Ă��g��ꂽ���̂ł���Ƃ�����B �@���̂ق����̎ʐ^�̌������č�����U�Ԗڂ̋��̂悤�Ɏ��̏��X�ɑ��̂��鋘���u�����v�ƌĂB���̋��͂��������������o�����߂Ɍ����I�ł������Ƃ����B

�@�ؔ҂���Ƃ͔��ɏd�J���ł��������߁A�ؔ҂��E�l�͒��тɃ��b�p�k�����c�l�̎��ƊW�̗����ɔт��߂č��킹���ٓ��������ĎR�ɓ������B���̂����Ń��b�p�ɂ߂�Ƒ�̈ꏡ�̕ĂŐ�������т��قƂ�Ǔ��������̂��Ƃ����B�M���������قǂ̘b�ł��邪�A����قǖؔ҂��͏d�J���ł������Ƃ������Ƃł��낤�B �@�@�u�ؔ�(����)���ꎞ��(�����Ƃ�������)�v�Ɛ̂��猾����Ƃ��������Ƃ��Ȃǂɂ́A�d�@�̂Ȃ������̂̂��Ƃł��邩��A�܂��ɖ��g�̗͂�v�������̂ł��낤�B �@�{�{��꒘�u�Y���ꂽ���{�l�v�Ɉ��p���ꂽ�ؔ҂��S �u���̈��ʂŖؔ҂����Ȃ���A �Ⴂ�݂�����R���ŁA �ؔ҂��ؔ҂��ƈꏡ�т���āA ���̖{���Ȃ��������v �ɂ��u�ꏡ�сv�Ƃ���������������B �������ؔ҂� �������X�~�c�{�|������ �@�@�@�@�@���������E�J�����������̕����ւ� �@�����̐��̉Ɖ��̂قƂ�ǂ̓J�����������ł������B���ł̓J�����������u�N�Y���v�ƌĂB �@

�@���̂悤�Ɋ������͒������͂������A�����ւ��ƂȂ�Ɩc����J�����K�v�ƂȂ�B �@�J���͂U�ځi��P�W�O�p�j�̓�ō�������X�O�p��𑩂˂����̂��P�V���Ƃ������A���ʂ̑傫���i���ԂS�`�U�ԁj�̉Ƃ̉������ɂV�`�W�S�V���g�����Ƃ���������̗ʂł͂Ȃ��B �@���̂��߁A�����͂ǂ��̏W���ɂ��J���_�m���V�i�J���u�j���s���Ă����B�i�N���s���юQ�Ɓj �@�J���_�m���V�ɂ̓J���������S�˂��Q�����A�J���o�i

�@�������ނ����V�i���j���g���A�i��ɉ����̎l�����j���V�́A�S�ځi��P�Q�O�Z���`�j�̓�ō��{����S�ڂ̏��ő��˂����̂���V���Ƃ����B �@�J�����������̕����ւ��́A�R������S���ɂ����đ����s��ꂽ�B���̎������I���͔̂_�Պ��ł��邱�Ƃ̑��ɁA�c��𗘗p���čH���̑��ꂪ��ꂽ���炾�B �@�������p���i�������E�l��g�������j�ɂ́A�ʐ^�̂悤�Ȃ��̂��������B�i���ʐ^�j

�@����́A�R�c�����ɂU�ڊԊu�ɏo�Ă���J���C�o�i����r���Ƃ��āA���Ă��n�T�Ƃ��Œ肷��B�r�̏�ɒ�q��u�����̏�ɗ��Ƃ���~���B �@�������āA�J���߂���ɂ�����O�ɃJ���̑�������Ă����K�v������B �@�J�����́A�X�ڂ̃i�K�J���i�������܂܂̒����̃J���j�̑��ƁA��܂�ɂ����I���K���̑���������B�J���͘m�ō�����c�i�M�i�l�G�̔_��Ǝʐ^�Q�Ɓj�Ō��킦���B �@���̃J���̑����́A���̓��̍�Ƃ̍ŏ��ɍs�����B���̎d�����u�J���S�V���G�v�ƌĂB

�@�����ւ���Ƃ́A�m�L�i���j����O�V�Ɍ����ĕ����Ă����B �@�܂��A���̓y��ƂȂ�_�C�d�P����R�c���d�P������B �@�R�c���d�P�́A�����ōł��������������Ń��l�d���̃J���̌����͂Q�ڂT���i��V�T�p�j������B �@���̕����̊�ł���_�C�d�P�ɂ́A�ÃJ�����g�p���邱�Ƃ������B�_�C�d�P�̏�ɂ́A���ɃI���K������ׂ��̏�Ƀi�K�K������ׂĂQ�i�ɂ��āA���̏�ɃJ�S���i�i���E�i���j�����ɓn���A�������̃T�I�Ɋ|���ăJ������������ƒ��߂ČŒ肷��B

�@�������Ēʂ��ꂽ��́u�J���N�O�V�v�Ƃ������L�}�̂悤�ȓƓ��Ȍ��ѕ��Ńi���Ɍ���͂����ς����ČŒ肵���B���̍�Ƃ��n���g���ƌĂB �@�R�c���d�P���I���ƁA

�@�������āA�P�i�P�i�A

�@�T�i�ڂ܂ł́A�J�����Q�i�d�˂ɂ����d����ŕ����A�U�i����͈�d����ɂ���B�O�V�ɋ߂Â��Ɛ܂�K�����g���A�Ō�̓O�V�ɃL���K������������Ńt�L�h���ƂȂ�B �@�����āA���悢�惄�K���i������j�Ɏ�肩����B���K���́A�\�ʂɏo���J���̌s�������낦�S�~���A������͂����Ȃ��犠�艺���B�Ō�Ɍ���̃J�����P�V�L�ň�������o���ĉJ�����͂��₷���悤�ɒ�������B�����āA�n��ɗ��Ă�ꂽ�������̂��Ďd���͏I���B �@�J���_�m���V�łP�����ƁA���ϓI�ȑ傫���̉Ƃʼn����S�̂̂R���̂P�قǕ����ւ��邱�Ƃ��ł����B�E�l�́A�R�A�S�l�Ŏ�`�������l���قǂōs���邱�Ƃ����������B

�@�E�l�̗{���́A�P�T�A�U�Œ�q���肵�Đe���ɂ��Č���Ŏd�������Ȃ���C�Ƃ����B �@�����E�l�͒�q���肵�������������ł͂��邪�������^����ꂽ�B�����E�l�̒������P�~�Q�T�K�̂���A�V�����q�͂P�T�K�̒������Ⴆ���Ƃ����B �@�܂��A�y���⌺�ւ̉����̓R�o�u�L�k���H�����l�ł����āA�R�o�u�L�E�l�����̖���R�o������ĕ������B

�@���̑��A��ɂ���J�������̑����͖��N�̂悤�ɐ������̂ł��̓s�x�A�T�V�K���i�����I�ɃJ������������ŏC������j�����ďC�U�����B���Ε������������l�ł������B �������R�o�w�M �������̂̉ƕ��� ���������������|�������� ���������������̑�V��̂��� ���������������E�̎v���o �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z��̏��� �@���ł́A�Z��̏�����u�ቺ�낵�v�ł͂Ȃ��u��x��v�ƌĂB�@�@ �@����̓~�́A�����̐�����낷��Ƃ��A���낵����̎n���̕�����ςȎd���ł��������炾�B �@ �����̔w��ȏ�̍����ꏊ�܂ŁA�X�R�b�v�Ő�𓊂��グ��Ƃ�����Ƃ͑z���ȏ�̏d�J���ł���A���ɂ���͐�x��ł������B �@�܂��A�펞���͒j�q���o�����ł�������A���͏o�҂����ł������肵�āA���O���ꉮ�̐�x��܂ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B �@���̔N�Ȃǐ�x��ɖ������A�u�炪��Ă��őO�������ʂ����Ȃ����قǂ��������ˁv�ȂǂƓ����̑z���o�����N�z����������B �@�J���Ԃ������ɐς�������́A�C�����̔M���V�䗠�ɂ܂�艮����g�߂邽�ߏ����ς���Ɖ��𗧂Ăė�������B �@ �@�@�������A���������C������ƂȂ��Ȃ������Ȃ��łP���[�g���ȏ���ς����Ă��܂��B���ʂ���Ɛ�͎���̏d���ɑς��ꂸ��������B �@���̎��A��ɓ���t��������������������ƈ��������Ă��܂��댯���������B�����h�����߂ɂ́A�Ⴊ������O�ɏ��Ⴕ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�����������̐�́A�܂��O�V�̐��^���犄���č��E�ɗ��Ƃ��A��̕����珇�Ɉꏄ�肸�k�Pm�قǂ̌����l�@�艺����B�Ō�͗�������̎n���A�܂��x�ł���B �@��ȑ���̌��ւ�y���̏���́A���肩��@���ď㕔�������Č@���Ă����̂ŁA���������Ɣ��ł���B��ɐi�ނقǐ�𓊂��鋗���������Ȃ�B���[���n��̐�Ƃ����ɂȂ����Ă��܂��B�����̐�x���K�v�ƂȂ�B

�@���ɁA��x��ŋ�J����̂̓_�L�ƌĂԖ{���ƌ��ւ̂Ȃ��̕����ŁA���������ɂ̓K���M�̉����������ԍ����܂�鏊�ł������B �@�K���M�ȂǃI���V�̉����̏�ɗ�����������̂܂܂ɂ��Ă����ƁA��̏d�ʂ̂��߂��肩�A�t��ɐႪ�Ƃ��鎞�ɉ����֓��������͂��^����܂邱�Ƃ��������B�����h�����߂ɃK���M�̉������@��o���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�������@��o���A��Ɛ藣���Ɓu�M�c�b�v�Ƃ����傫�ȉ��Ƌ��ɁA���Ȃ����^�������ɖ߂����B �@�܂�

�@��̏�̑����Ă������������ƍ���������~�ɔ����Ȍ����������݂��낤���ĉƂ̒��̗l�q��������̂ł������B(���ʐ^) �@���ɐ��̏���́u�ቺ�낵�v�ł͂Ȃ��u��x��v�ł������B

�@����n�̐��ł́A�����Ƃ��ɂ͈�~�ɂP�S�A�T������̂悤�Ȑ�x���s��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B��~��̒��ł̐�x�́A�q�����~�m�ɃX�Q�K�T��Y�{�K�T�Ƃ����g�x�x�ōs�����B

�@�����̌��ւȂǂ́A�Ⴊ�ς���Ƃ��̏d�����a�ށB�Ⴊ����ƍ~��^�钆�Ɂu�M�V�b�A�M�V�b�v�Ƃ����s�C���ȉ��Ŗڂ��o�߂��Ƃ��́A�����ɂł������ɏオ���Đ�����낵�����C�����ɂȂ����o���͕M�҂ɂ�����B

�@�������j�ɂ��u�����ƃm�^�������n�F��J���ރm�Ƀj�B�X�v�Ƃ���B�L�^�ɂ͂Ȃ����A���ł́A�����炭�͂Um�ɒB����ϐ�ł������ł��낤�B�T���Q�O���ɂQ���[�g���̎c�Ⴊ�������Ƃ����B �@���Ȃ݂ɁA�����I�ȃX�m�E�_���v�����y�����̂͏��a�R�O�N�ȍ~�ł������B �������X�m�E�_���v���g�������� ������T����̕ւ�@�悤�₭�������~ ���������������̐�x�� �������o�҂��悩��Ƃ̏���ɋA�����Ƃ��̂��� �������ᗬ���g�����g��������̎v���o �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����i�����݁j �@�~����ɂ́A�����̂悤�ɓ����i�ʐ^�j�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�@ �@�����͑����N�������̎d���������B�J���W�L���͂��A�q�����~�m�ɎR�}�A��ʂ����łق����ނ�Ƃ������ł����ʼn�����������ē��݂��߂��B �@�P�ӂɂP���[�g���]��̍~�Ⴊ�������Ƃ��ɂ̓R�C�X�L�őO�̐�����������Ȃ��瓹���������B �@�܂��A���ʂ̃J���W�L�̏���X�J���ƌĂԈ���傫�ȃJ���W�L�𒅂����B�X�J���́A�ܐ�ɓꂪ�t���Ă��Ď�ő��������グ�鎮�ɂȂ��Ă����B�i�ʐ^�j �@���������鋗���́A�Ƃɂ���ĈقȂ邪�����悻�Q�O����T�O���[�g���̊Ԃł������ł��낤�B�����͖ܘ_����ɑ����������ߏ��ŕ��S���ē��܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@���ɂ́A�I���������Ⴊ�~�葱���A�P���R����̓������K�v�Ȃ��Ƃ��������B�@

�@�܂��A�ʊw�H�̓��������l���֔Ԃōs�����B�q�ǂ��������o�Z����O�ɏW���ɂ���Ă͐��L�����̓��������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B �@���⋏�J�W���͂S�L���ɂ��y�ԎR��̒ʊw�H�ł��������瓹���݂̋�J�͕����ł͂Ȃ������ł��낤�B �@��������̎v���o�@ �@�@�����������@ �@�@�������J���W�L�̗������k����l |