|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�Z

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@ �@�@�Ƃ̊Ԏ��Ǝ���

�@���n��́A���ׂĔn������Â���k�k���`�l�̊����̉Ƃł������B��L-���ƉL��̖��Ƃɂ���

|

| �̂̊������@���k���a30�N��l |

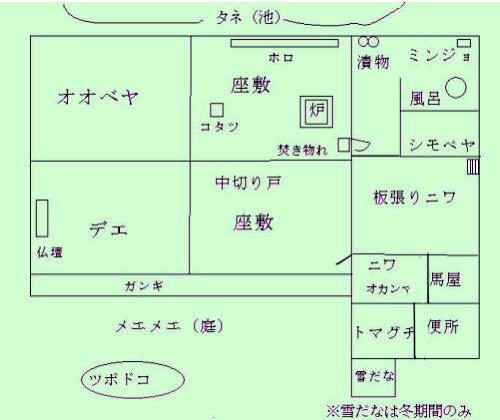

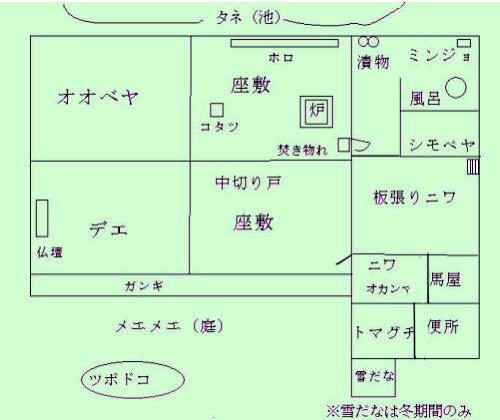

�@�Ƃ̊Ԏ��́A���~�A�I�I�x���i�Q���j�f�G�i���ԁE�q�ԁj�~���W���i������E�䏊�j�V���x���E�@�j���i�y�ԁE����̍�Ə��j�n���A�g�}�O�`�i���ցj�Z���`�i�֏��@�����ƂƂ�����Ƃɂ̓J�~�x���W��(��֏�)�ƌĂ��֏�������~�߂��ɂ����ɕ�̑m���ȂǓ��ʂȂ��q���g�p�����Q�Ɓ������j�Ȃǂɕ�����Ă���̂���ʓI�ł������B

���������a�P�U�N���̉䂪�Ƃ̊Ԏ��Ɨ��p�̗l�q

�������̂̐Q��

��L���f�C

|

| ���̊��������̈�ʓI�ȊԎ�� |

�@�܂��A�W���ł́A�u������v�ƌĂ��Ԍ��U�ډ��s���X�ڂقǂ̏ꏊ������Ƃ��������B�����͎��Ɛ��̘a������邱�Ƃ͓��ʂȂ��Ƃł͂Ȃ������B

�@���݂ł��A�a���̍ޗ��ƂȂ��R�E�]�����������ꏊ�����̂܂ܒn���ƂȂ��ē`������y�n������B

�@�������A���a�̎���ɂ́A���łɎ��������Ƃ͂Ȃ��A�a���͗ב��̖�o����蔃���Ă����B

�Q�Ɓ�HP��o�a��

�Q�Ɓ����̓��A���@�R�E�]

�@�܂��A���������̉��̉��͔�r�I�����A���ʂ����ǂ������̂ŐH����s�v�ȓ��p�i�̕ۊǏꏊ�Ɏg��ꂽ�B�i����L�@���̉��j

�@��r�I�V�����Ƃɂ̓R�o�����̌��ւ��������B���ւ̓�K�͎��̐Q���Ƃ��Ďg���邱�Ƃ����������B

�@�܂��A�����Ă��̉Ƃ́A�Ƃ̌��ɒr�i�^�l�j������A�����ŌL�Ȃǂ̔_��Ȃǂ������B

|

| �^�l |

�@�܂��A�K���M�k���ʐ^�l�̑O�ɂ����G���F�i����ȏꏊ�j������A�����ň�~��J���s���E�A�[���}�C�Ȃǂ����V���̏�ɍL���Ċ������B�q�ǂ��ɂƂ��Ă͊i�D�̗V�я�ł��������B

��L�����ˁk�Ƃ̘e�̒r�l

�@�ʐ^�|�K���M

�@���ɐA�̂���Ƃ����������A���͍���n�̂��߂��A���z���Ƃ͂قƂ�ǂȂ�������Ȃ������B

|

| �K���M�ƃ��F��(�O��l�ƃc�{�g�R(�Ԓd) S.1965 |

�@���C���F�̑����ɂ̓c�{�h�R�i�Ԓd�j�����蕧�l�p�̉Ԃ��A�����Ă����B������c�{�O�T�ƌĂB�c�{�O�T�ɂ̓_�����A�`���E�Z���M�N�A�q���b�R�W�}�A�{���U�N���A�q���N�j�`�\�E�A�L�L���E�A�����T�L�V�I���Ȃǂ��A�����Ă���Ƃ����������B

�Q�l�������c�{�h�R�ɐA�����Ă�����ȑ���

�@�܂��A�Ƃ̋߂��ɂ̓Z���[�F�i��ؔ��j���������B�����ł́A�����̐H�ނƂȂ����͔|����Ă����B�L���E���A�g�}�g�A�i�X�A���ϗށA�L�r�i�g�E�����R�V�j�Ȃǂ́A�ǂ��̉Ƃł��Z���[�F�ɍ���Ă����B

|

| ���Ԃ����̎��h��̃T�V�y�ђ��Ƒь� |

�Ƃ̎���ɐA�����Ă���ʎ��ɂ́A�`�A�I�A�X�����A�i�V�Ȃǂ��������B�����Ƃ������A�����Ă����ʎ��͊`�̖ł��낤�B�����������n�т̂��߂Ɏ}����������؎d���Ăł������B�܂��A���̖́A���̎q�����܂ꂽ�N�ɐA����Ɖł����ɂ̓^���X�ނƂȂ�A�ɋ����ޏĂ�h���Ȃǂƌ����`�����悭�A����ꂽ

�@�}�E�̂̉Ƃ̊Ԏ��Ɖ��~���N���b�N

�Q�Ɓ@���̐e��(�{��)�̊Ԏ��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y��

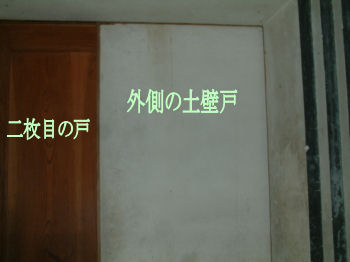

�@�y���̂���Ƃ��W���ɂ͉������������B�y���͒��ڕǂɕǔ鑢��ƁA���ʂ̓y�ǂƂ̊Ԃ��P�ڂقǂ����ď��ɕ����T�����Â��肪�������B

�@�k���q�ǂ��̍��ɑ��̃T���̒��ɓ����Ă悭�V�B�ǔɋ������Ȍ��������������A�j���ʐ^�@�̌����Ŕ��ǂɊO�̌i�F���t���܂ɉf�邱�Ƃ�s�v�c�Ɏv�������Ƃ������Ă���l

|

| ���①(��) |

|

| ����(����) |

|

| �����̍\��(����) |

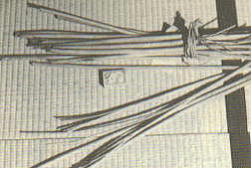

�@�y���̕����ł́A�̐S�ȍH���͍����̎d���ŁA�悸���̊Ԃɏc���ɍۑ���|��V��g�ݍ��킹�Ėؕ��k���܂��l�������A�����������Ŏ~�߂�B�����Ă����ɓD�y��h�荞��ōX�ɂ��̏�ɂP�T�p�قǂ̓y�ǂ�h��d�˂čŌ�ɔ��ǂ�h���Ďd�グ��B

|

| �y����K |

�@���̌ØV����A�ނ����y�������Ɏ�`���ɍs���ĕǓy����̍�Ƃ��������̗l�q�����B

�@����ɂ��ƁA�܂��A�~�n�̋߂��ɏ����Ȓr�̂悤�ȉ�����ȏꏊ��A���̒��ɐV�y�k������l��e���t���C�ɂ����ē���A�R�p�قǂ̒����ɐ��������������đ��œ���ł��˂����̂��Ƃ����B���͗����œ��݁A���ɂ�����d����Ȃǂ͏����Ȃ��̂ł��c�炸��菜�����Ƃ����B

|

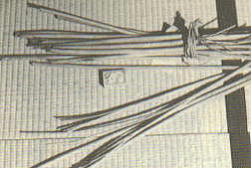

| �ؕ������Ɠy�ǂ̗l�q |

�����āA���Ȃ�d������グ�Ă��o�Ɉ�t�قǂ̓y�𑫏�ɏ���ĕǓh������Ă��鍶���̎�ɓ����n���B���������������͖ؕ��ɂ���������悤�ɂ��ĉ�������œh������A�����ȖؒƂ̂悤�Ȃ��̂Œ@���ĉ������ލ����������Ƃ����B

�@�������Ėؕ��S�̂ɓh�荞�ނƍX�ɂ��̏�ɉ��ɕ����ď�h������Ă����B���̎��ɂ͕ǂ̕\�ʂ͕���ɓh�炸���̍�Ƃ����Ղ��悤�ɏo���邾�����ʂ��������̂��Ƃ����B�������ēh��d�˂ĂP�T�`�P�W�p���̌����̓y�ǂŕ������Ƃ����B

|

| �y���̒��̑��� |

���ꂩ�牮���Ƃ̊Ԃ͉����₷���̂Ŕ������ƌĂԒi����߂ɏo������������肵�ĕǂ�h�����B�����܂ł��Ȃ����̂悤�ȏꏊ�͓��Ɏ�Ԃ��|�������B�k�Q�l�ʐ^�|�N���b�N�l

�@�܂��A�y���̊�b�͎��͑S�̂ɒ����̂◧��

|

| �y���̓����̌ˁk�O�d�̌ˁl |

�̂���o�����������ԂȂ���d�ɕ~���l�߂Ă���A�{���̊��������ł͓y��͌����̂��̂��g�������A�y���ɂ͐ؐ��g��ꂽ���ߊ�b����ɂ���Ԃ��|���������̂ł������B

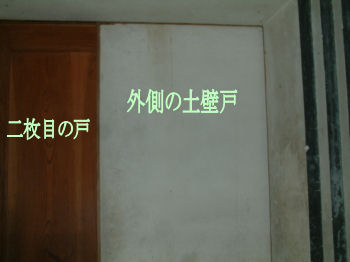

�@������̌˂͎O�d�ŊO���̌˂��h��ǂ̌˂ł������B���Q�l�ʐ^

�@���ɂ́A�Â�������̏�(����)�̓y�����������B���ʐ^

�@�������A���݂ł͗��p���l������قǂȂ���ɁA���z�n�k�ƒ��z���n�k�ɂ�蔼��ɋ߂���Q�����y����������̂����y���������B

�r�f�I�������y���̉��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�U�V�L�ƃC����

�@�U�V�L�́A���݂̋��Ԃɂ����邪�A�����́A�u���~�v�̌ꌹ�i����ŕ~����~���č���鏊�j�ǂ���A�̊ԂŁA�K�v�ɉ��������V����S�U��~�����B

�@�����Ă��̉Ƃ́A���V���~���ŁA���~���Ă��u�����E���v��u������v�ƌĂԃ`�K���\�̃w���z�̂Ȃ���ł������B

�������`�K���̏��\

��������̎v���o�|������

�@���V���͔N�̕��ɐV�������̂Ɏ��ւ������V�i�͖щH�����Č������G���ӊO�ɂ悭�Ȃ������B

|

| ���V�Ȃǂ�����z���k�˒I�l |

�@�Â����V���́A��ɕۑ����Ă����Ă�����܂Ŏg�����B�@���~�ɂ́A�C������R�^�c������A�C�����͋��Ԃ̑䏊���̈ʒu�ɂ������B

�@�܂��A���~�ɂ́A�����˂̕t���������̌˒I�i�ʐ^�j������A������u�z���v�ƌĂB(��ʐ^)

|

| ���イ�̂� |

�@�C�����ɂ͎��݂������������Ă��āA�S�т���������Ďϐ����������B

�@�C�����̒��ɂ́A

�Δ��A�ܓ��A�D�Ȃ炵�A�݂��Ă����^�V��N�C�]�c�c�L�Ȃǂ̑��ɉΐ����|���������B�@

�@�C�����̎���ɂ͏\�\������₪�u���Ă������B�@�C�����̋߂��ɂ́u�^�L�����S���v�k�ʐ^�l�ƌĂԔ��قǂ̏ꏊ������A�d��{�C�A�������p�̐����t�Ȃǂ��펞�����ɒu�����B

|

| �������̂��� |

�@�^�L�����S���́A�C�����ɖʂ������o�����̑��Ƀj���ɖʂ����������������������̂���ʓI�ȑ���ł������B�@

�@�܂��A���N���ăC�����̉�����Ƃ��ɂ́A�O��Ƀq���X���i�͘F���̎c��ɊD�������Ă������Ɓj�����Ă����������u�c�P�M�v�ɉ��ڂ����̗t�ɒ������B

�@�c�P�M�i�ʐ^�j�́A

|

| �c�P�� |

������ɔ����͂��������ɃC�I�E���h���Ă����āA��ɂ���ƒ������B���Ύ��ɃC�I�E�Ɠ��̏L�����@�������B

��L�|�c�P��

�@�������A�I���܂��Ȃ��}�b�`�̕��y�ɂ���ăc�P�M�͂���g���Ȃ��Ȃ����B

|

| �g�{�V�k�J�����V�̌s�l |

|

| �����̃}�b�` |

�@�g�{�V�i�ʐ^�j�ƌĂԁA�����苎�����J�����V�̌s�������������̂��C��������J�}�h�ɉ��ڂ��Ƃ��ȂǂɎg�����B�g�����͐�[���w�ʼn����Ԃ��Ċ����Ĉ͘F���̉ɋ߂Â���Ƃ����ɉ��R���ڂ����B(�ꌹ�́u�����v��)

�@�C�����͈�ƒc�R�̏�ł����������A���R�U�ƃ��R�E�U�ƃ^�i���g�ƃV���U�ƐȎ������܂��Ă��āA���R�U�͉����̐Ȃł���m���ȂǓ��ʂȋq�ȊO�͒N����

|

| �ΐ����| |

�邱�Ƃ͂Ȃ������B

�@�u���R�U�ɍ���̂́A�V��ƔL�ƃo�J�v�ƌ���ꂽ���Ȃł���B���R�E�U�͋q���Ƃ��ĂсA���q������Ƃ����ɉ��̂����S�U��~���Č}�����B

�@�C�����̉́A�Ăł��ϐ����̂��߂ɕ����A�~�ɂ͒g�[�̖�ڂ����˂��B

�@�܂��B�܂��A�C�����ɂ́A�`���K�}�i�ʐ^���j�ƌĂԑ�^�̓S�r���펞�u����A�C�����̔M�������悭�g���悤�ɂ��Ă����B

�@���̃`���K�}�̂����́A���Ɏg������A���ɂ́A�ʂ邢���C�ɓ����ȂǐF�X�Ȏg���������������B

|

| �`���K�} |

�@�N�C�]�i�ʐ^���j�́A��̌Җ̕����ȂǂŊ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��ۑ��ŁA�傫�����̂͒��a�l�\�p���������B�N�C�]�́u�N�C�]�c�b�c�L�v�Ƃ�������ŃI�L�ɂȂ��������������Ƃ��Ȃ���R�����B����ŔR����Ȃ��Ƃ��́A�Q��Ƃ��ɐ��������ĉ������Ă������B���S�ɏ����Ȃ��Ɩ钆�ɐԁX�Ɖ������邱�Ƃ��������B�@

|

| �N�C�]�k�ۑ��̂܂܂̐d�l |

�����̉Ɖ��́A�V�䂪�������߂ƌ��Ԃ������������߁A�g�[�̌����͂͂Ȃ͂����������B

�@�܂��A���̓��̓V��ɂ���ĉ����V�䗠�̃n�b�|�i���o�����j�Ɍ����킸�A�����ɏ[�����A�ڂ��J�����Ă����Ȃ����Ƃ��������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�͘F���̈ʒu

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐ^�@����쉮����O�Y

�@�������A���̉����������̓V��̋��X�܂ōs���n��A�j����B���g�킸�A������Ō��킦��H�@�ő���ꂽ���������C�������Ă����B���ہA���\�N�����̐��݂���̓��C���[�ɂ����Ȃ��Ǝv���錘���Ƌ��x���������B

�@���̔��ʁA�C��������o�锁�≌�ɂ���āA�ƒ��������č����B���C�̑������߂ɂ́A�V�䒣�肩�甁���ł܂�ƂȂ��āA���𗧂Ăď��ɗ������B

|

| ���Ԃ����̓V�� |

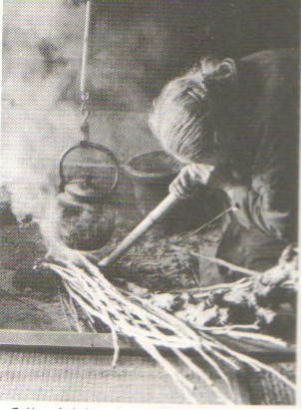

�@�܂��A�C�����̉��́A�̕������Ń��V���ɏĂ��������ł����B���u�`�ŋ���������Ă���L�ɂ��̕�����т��т��ł������Ƃ��������B���ɐ��̖́A�߂̕������͂˂�i������j�̂Œ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@�܂��A����Ԃ��������C�����̔M�ɂ���Đ�̓���������ꎩ�R���������B�����ɐႪ��������ƂȂ��Ȃ��������A��������܂ܗ�������ƕ����J�������������Ă��܂����炾�B

�@�C�����Ŏϐ������������߁A�q�ǂ��̂₯�ǂ̎��̂��������Ȃ��A���S�̂��߂ɃW���m���N�i�ʐ^�j�����t���邱�Ƃ��������B

�@�W���m���N�͔~�J����H�̍��̉J�ɔG�ꂽ�R�������������Ƃ��ɂ����p���ꂽ�B�W���m���N�̂Ȃ��Ƃł́A�u�����|���c�n�V�v�Ƃ����ȒP�ȓ���g��ꂽ�B���c�n�V�͂P�T�O�p�قǂ̂W�{�̘a�|�̐�[�Ɍ����J���ăq����ʂ��Ă܂Ƃ߂āA�͘F���̎���ɎO���𗧂Ă�悤�ɍL���ė��ĂāA������悤�Ɉߕ����|���Ċ��������B

���������a�̏��ߍ��̐����̗l�q

��������V��i�I�I�\���j

�������͘F���̎v���o

�������������|��낮���i�F���j�̂���

�������͘F���̊D�Ȃ炵

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������

�@������(���ʐ^)�́A��Ɉ͘F���̂��ɒu�����B

�@�傫�ȃI�L���o��ƉΔ��ŋ���œ���āA�ӂ������Ă����Ə����Y���ł����B

|

| ������ |

�@�ł��������Y�͕ۑ����Ă����āA�Δ��⎵�ւɎg�����B�܂��A�ȒP�ɒ�����̂ŃJ�^�Y�~�k�ؒY�l�������Ƃ��ɂ��֗��ł������B

�@�����́A�J�^�Y�~�͓��ʂ̏ꍇ�����g�킸�قƂ�ǂ͏����Y�ŊԂɍ��킹���B

�@�܂��A�C�����̋��ɐ��������ꕨ�������āA�I�L���o��Ɛ��̒��ɓ���āA�����Y�����Ƃ��������B�͘F���̃I�L�𐅂̒��ɉΔ��ł����ƁA�W���b�Ɖ��𗧂Ă�̂��ʔ����A�q�ǂ��������i��ł�������̂��B

�����������Y�����l�q

�@�@�@�@�@�V�_�i�i�ΒI�j�ƃJ�M�T�}�i���݂����j

�@�����Ă��̉Ƃł́A�C�����͍��~�̒��̃~���W���i�䏊�j���̈ʒu�ɂ������B�F�̏�ɂ͎l�p�`�̃V�_�i�i�ΒI�j���V�䂩��艺���Ă���A�V�_�i�̒����ɂ̓J�M�T�}�i���݂����j���������Ă��Ďϐ������ł���悤�ɂȂ��Ă����B�i�ʐ^�j

|

| �q�i�_�k�ΒI�l |

�@���݂����́A���̖��̂Ƃ��莩�R���݂ɍ����߂ł����B�����牺����ꂽ�J�M�T�}�́A������ŌŒ肳��Ă������A���̓�́A���\�N���������݂��݃��C���[�̂悤�ɋ��Ղł������B

�@�܂��A���݂����́u�J�M�T�}�v�Ɛ̂���h�̂ŌĂ�ė����Ƃ���A�_���Ȃ��̂Ƃ��Ĉ����A�ǂ��̉Ƃł��q�ǂ����������炷��ƌ������������B�܂��A�T����������Ƃ��ɂ́A�J�M�T�}�ɘm������ŗ��ނƌ�����Ƃ������M���`����ꂽ�B

�@

�@�V�_�i�̗p�r�́A�ʂꂽ�t�J�O�c�������O�c���グ�Ċ���������A�T�c�}�C����J�{�`���̂�ł����̂��U���ɓ���ďグ�Ēu�����肵���B�܂��A�G�ꂽ���}�M�������ΒI�ɉ����Ċ��������Ƃ��������B

�@

|

| �ΒI�̏�Ń����O�c�������� |

�@�܂��A�����́A��̎�͎��Ǝ��ł������̂ŁA�q���̓��قǂ̎�i�X���V�_�i�ɂ邵�Ċ������Ă������B������t�ɐ��ɐZ���Ď�q�����o�����B

�@�C�����͔N�Ԃ�ʂ��Ďϐ�����g�[�̂��߂ɉ�������Ă����̂Ŋ����ꏊ�Ƃ��Ă͍œK�ł������ƌ�����B

�������V�i�_�̎v���o

�@�@�@�@�@�R�^�c�ƃA���J�A�J�C���A���^���|

�@�R�^�c�́A�C�����ƂƂ��ɓ~�G�̈�Ƃ̒c���̏�ł���A�q���̓R�^�c�ɓ����ėV��������肵���B

|

| �R�^�c���O�� |

�@�R�^�c�͍��~�̏����A�g�^����^�L�m�t�`�i�n���̋ÊD��j���̘F���͂ߍ���ō���Ă��ē~�G���O�͔łӂ�

|

| �R�^�c�̃A�~ |

���d�|���ɂȂ��Ă����B

�@�ċG�ɂ̓R�^�c�̊D�̒��Ɍ{�̗�����ׂĕۊǂ��Ă����Ƃ��������B(���Q�l�ʐ^)

�@�R�^�c�̔M���ɂ́A�C�����̃I�L�i�����j���g�����B

|

| ���^���| |

�@�C�����̐d���R���Ăł����ԁX�Ƃ����I�L���Δ��ŏ\�\�ɂ�������ăR�^�c�ɉ^�B�R�^�c�̃I�L�́A�D�ŕ����Ă����āA��߂Ă�

|

| �J�C���k�Y�l |

��Ɣ����t���̗p��i���D�ݏĂ��̂ւ�̂悤�Ȃ��́j�ŃI�L��~���o�����B�R�^�c�̘g�̓R�^�c���O���i�ʐ^�j�ƌĂB�܂��A�Ώ��ɂ͈��S�̂��߂ɃR�^�c�ԁi�ʐ^�j�������Ďg�����B�@

|

| �u���A���J |

�@�܂��A�@��R�^�c�̂Ȃ������ł͒u���A���J�i�ʐ^�j���g��ꂽ�B

�@���ɂ́A�R�^�c�̔M�𗘗p���Ĕ[�������������̃��g����邱�Ƃ��������B

���̑��A���Ђ����Ă��т̕ۉ��ɂ����p�����B

�@�͘F���̃I�L�𗘗p�����J�C���́A����ɂ�������̋�C�E�̂������������̓��ꕨ�i�ʐ^�j�ɘm�D�ŕ�ނ悤�ɃI�L�����ĕz�ŕ�B

�@���^���|�i�ʐ^�j�́A�M�������Č����z�ł���B

�@���a�R�O�N��ɂȂ�Ɠ��Y�A���J�i������|���Y�A���J�j�����y�����B

�����������^���|�ƃA���J

�������R�^�c�̎v���o

�����������Y�A���J�̎v���o

����-�Õ����Ɍ���̂̓��퐶�����p��

|