お 汁 と 副 食

オツユ (みそ汁)

当時のオツユは、具が大変多く汁というより煮付けに近いものだった。だしには主に打ち豆が使われ、煮干しや鰹節はフルメェゴト(冠婚葬祭)にのみ使う贅沢品であった。

どこの家にも、打ち豆を作るための平な石と木槌がイロリの脇に常時置いてあり、子どもや年寄りが大豆を一粒ずつ叩いて作った。

その後、煮干しが日常に使われはじめ、後に化学調味料も使われるようになった。化学調味料が石黒で使われるようになったのは、昭和35年頃からであった。(最初に化学調味料の入ったお汁を食べた時の感動を語る人が今も多い)

シンノミ(汁の具)は野菜や山菜が主であった。

春はウドやトリアシなどの山菜が主に用いられた。特に、石黒ではウドのお汁が好んで食べられた。石黒のウドは苦みが少なく味がよいと言われた。(ちなみにウドを汁の具にする地区は近隣には少ない)

一覧表「主な山菜と料理法←クリック

夏期には主に、ジャガイモ、ナス、ユウガオ(はらわたの部分も)など、時にはカボチャの葉の柄も用いた。

秋から冬には主に、カボチャ、大根、白菜、ネギ、里芋、が用いられた。また、ヒガンボウズ(ナラタケ)やカタハ(スギヒラタケ)などのキノコも採れ、お汁の実になった。

また、当時は豆腐汁はご馳走のうちに入り、ふだん食べることはほとんどなかった。フルメェの席で出されるお汁は、豆腐、白菜、人参、ゴボウなどが入った澄まし汁が多かった。

味噌は、自家製で、2年から3年味噌が普通であった。今日の味噌に比べるとかなり塩気が強かった。また、濾して使うこともなかったので味噌カスが茶碗の底に残った。この味噌カスの味は、当時でさえもとても不味かったのは2年3年と寝かした味噌であったせいかもしれない。

盛りつけには木製のオツユジャクシが使われた。

せぇ(おかず)

当時の主なおかずや山菜の料理法には、次のようなものがあった。

当時の主なおかず一覧表←クリック

漬 け 物

ツケナ

ツケナは、冬から翌年の春まで、ご飯のおかずとして欠かせない食べ物で、どこの家でも大樽(写真下)に漬け込んだ。ツケナ用の菜は、川や沢でよく洗って漬け込む。

|

| 味噌蔵の中の味噌桶と漬けもの桶 |

大樽に塩をきかせて、オシをして漬け込むと翌年の6月頃まで保存できた。

ツケナは、食事のおかずの他に、飯茶碗に漬け菜を入れ熱いお湯をかけて飲むこともあった。これを「漬け菜湯」と呼んだ。

また、チャゾッペェ(お茶請け)に出されることも多かった。家によって味に微妙な違いがあり、お茶飲みの席には必ず出され話題となった。

その他、細かく刻んだものに打ち豆を入れて煮菜にして食べたり、チャノコの中に入れたりした。現在の高菜の油炒めのような味わいで、ご飯のオカズには最適であった。

タクアンゴウコ(たくあん)

大根漬けには、本漬けと当座漬けの「ドブ漬け」がある。

|

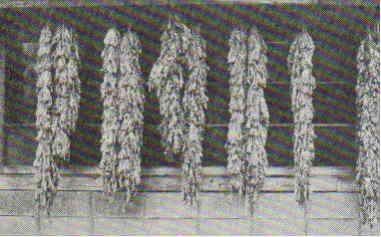

| たくあん用ダイコン干し |

本漬けは、秋に収穫した大根を縄で編んで、家の中に下げて(写真)、ほどよくしなびた頃に漬け込んだ。

漬け込み方は、4斗樽(容量約72ℓ)に、およそ百本程の大根をコヌカと塩で漬け込み十数個の石で押しをする。

塩の割合はコヌカと同量であったというから、今日のタクアンに比べると、大層塩辛いものであった。7月に、薄く切って塩出しをしたタクアンゴウコを油炒めにして食べた事からも、いかに長く保存できたかが分かる。

|

| ダイコン干し菜 |

タクアンゴウコもツケナ同様、家によって味に特徴があり、お茶のみの座で女衆が茶うけにしながら品評を行ない漬け方の情報交換をした。

また、漬け大根の芯に近い柔らかい葉を縄で編んで軒下につるして干し、(上写真)冬の雑炊の具にして食べた。この干し菜の言うに言われない香りが雑炊の味を深めた。

資料→大根取りと貯蔵

みそ漬け

どこの家でも、自家製の味噌の中にナスや大根を漬け込んで味噌漬けを作った。キュウリ、ニンジン、シソの実、ゴボウ、ミョウガ、ナンバン、ウドなども漬け込むこともあった。細かいシソの実などは、布袋に入れて漬け込んだ。

|

| 味噌漬け〔大橋モトさん作〕 |

当時、味噌漬けは、子どもの弁当のおかずの主役であり欠かすことのできないものであった。家によって5年も漬け込んだというベッコウ色の見事なみそ漬けもあった。

しかし、みそ漬けは味噌の味を吸収し味噌自体の味を落とすので漬け込む量は程々に止めなければならなかった。

ニシン漬け

身欠きニシンと短冊切りにした大根と人参を麹と塩で漬け込んだもので、ご馳走の内に入る漬け物であった。大根のさわやかな歯触りとニシンのうまみが一つになって誰にでも好まれた。

また、白い大根と赤い人参の彩りもよかった。同じ材料を使っても家により微妙に味が違った。

イワシのコンカ漬け

桶の中にコヌカ(コヌカと同量ほどの多量の塩をまぶしたもの)を敷き、イワシを並べその上にコヌカを敷き、さらにイワシを並べコヌカを敷く。

この方法で何段にも積み上げた上に大きな石をのせて強く重しをする。強い塩分と重しのため長い間保存ができた。イワシのコンカ漬けは、ご飯のおかずやチャノコの中に入れて食べた。

梅漬け

石黒は雪のため梅の木が育ちにくく、ほとんどの家は梅を買って自家製の梅漬けを作った。

7月に青梅をシソの葉と一緒に塩漬けにし、土用の炎天下に3日ほど干した。

シソは、どこの家でも畑の端などに1本植えると、翌年から種が落ち実生で増えるので不自由することはなかった。

ショウガやマタタビなども一緒に漬け込む家もあった。

梅干しは、にぎりめしの中に入れたり、子どもの弁当(日の丸弁当)に入れたりするほか、暑い頃は、ご飯が腐らないように、おひつの中に入れたりした。また、病人のお粥の伴としても欠かせない貴重な食品であった。

調 味 料

自家製みそ

当時、味噌は自家製で、その仕込みは大事な仕事であった。昔から味噌は1人1年一斗と言われ、原料の大豆は、米に次いで多く栽培された。ほとんどの田の畦にも植えられたばかりか、カンノ畑に多く植えられたため、山の急斜面に豆畑が多く見られた。

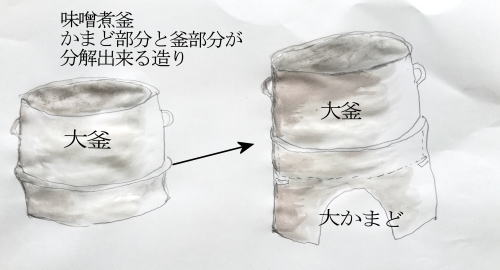

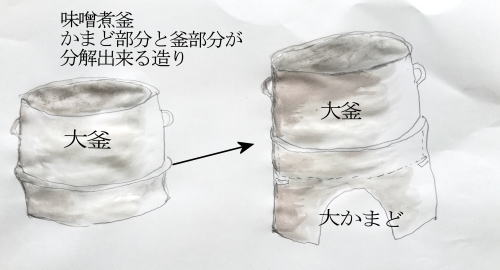

味噌づくり(味噌煮から仕込みまで)は、3月から4月の下旬頃までに行われた。村に共同の豆を煮るための大釜(図下)があり順番に使った。

|

| 味噌煮釜 |

味噌煮は、春先、土間にトタン製の大釜戸を据えて朝早くから1日かがりで行う。釜は1度に3斗(54ℓ)を煮ることができるほど大きなものであった。

それほどの大釜であったので、味噌煮にはイロリで炊く数日分の薪が必要であった。(四季の農作業参照)

|

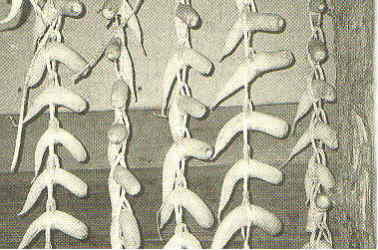

| 味噌玉の下げ方 |

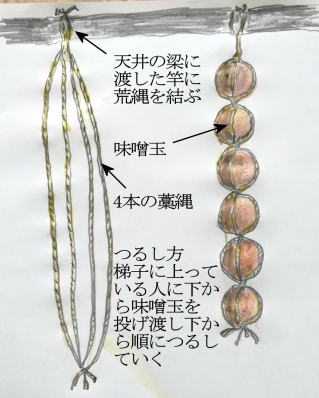

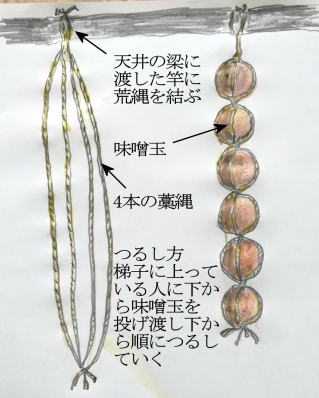

煮た豆は、手動のつぶし機で潰してから、子どもの頭くらいの味噌玉にした。2、3日してから、左図のように座敷の天井につるして2週間前後かけて乾かす。

味噌玉にひびが入るくらいに乾燥した頃、水に浸して柔らかくしてから切り刻んで塩と麹を混ぜて桶の中で寝かせる。秋の頃にそれをもう一度取り出して臼の中に入れて杵でつきよく潰す。

このときに味の按配をみて塩や麹を加えた。また、この味噌を茶碗にいれて女衆が隣の家に「うちの味噌の味を見てくだせぇ」などと持って行きお茶飲みをしたものだと聞く。

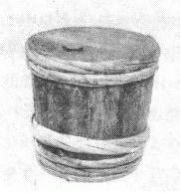

こうして、昔は、味噌を5斗桶や8斗桶(下写真)に仕込んだものだという。

|

| 味噌桶 |

また、味噌の上にはササの葉を隙間なく並べ布で覆い、重しをした。覆いに厚手の和紙を使う家もあった。(当時、どこの家でも門出の和紙を買い置き使っていた)味噌は仕込んで2、3年目で食べる家が多かったが、4年味噌、5年味噌を食べ

|

| 味噌蔵 |

る家も決して珍しくなかった。

また、豆の煮汁は、更に煮つめてスイコをつくり餅につけて食べた。(筆者にはとてもユニークな味であると思われた)

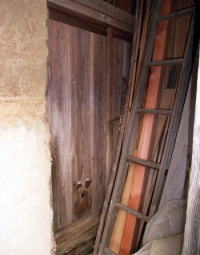

土蔵のある家では土蔵に付属して「味噌蔵」と呼ぶ場所があった。

資料→味噌煮の思い出

資料→味噌煮の思い出3

資料→味噌煮の思い出2

すましとしょう油

すましは、しょう油代わりに日常の味付けや冠婚葬祭時のお汁に使われた。

|

| スマシ醤油桶 |

作り方は、大きな鍋に味噌を入れ水をたっぷりと加えて煮立てる。(味噌5升に水1斗が目安)煮立った汁を木綿布の袋に入れて、笊の中で静かに圧してこす。

また、スマシオケと呼ばれる柄の長い手桶(写真上)の手の部分にぶら下げて濾す方法もあった。袋の中に残った味噌カスは牛馬の餌にした。

すまし汁は、しょう油に比べ味がまろやかであり、とくに、正月には、多めに作って客のすいもん汁などに使った。

|

| 醤油樽 |

また、味噌桶の開封時に表面の味噌(口開け味噌・すこし臭味があった)も捨てずに澄まし汁にして食べた。

その後、醤油が多く使われるようになると樽詰めの醤油(写真右)を買って使う家もあった。

ちなみに、昔は、自家用の醤油が作られることもあったのか、高柳村山中集落の古文書には「醤油作方傳」と題する文書が見られる。

資料→古文書「醤油作方傳」

マメジョウヨ(醤油の実)

煎った大豆を熱いうちにこすり、2つに割ってから皮を取り去り、煎った玄米と麹と塩を加え湯の中で混ぜ合わせる。そして1週間くらいねかせておくとできあがる。

当時は、主に朝食の餅などにつけて食べた。暖かいご飯にかけて食べても香ばしい炒り豆の香りがしておいしく、栄養価も高い食品であった。

|