乾 物

ゼンマイ

昔からどこの家も山菜のゼンマイを採った。しかし、昔はゼンマイの出る頃が最も田仕事の忙しい頃なので年寄りや女衆が仕事の合間に採ることが多かった。採ってきたゼンマイの綿を取り除き茹でてムシロの上に広げて天日で乾燥する。1日に何度か揉まないとものにならない。

|

| ゼンマイの土用干し〔天日に晒し虫の発生を防ぐ〕 |

今も昔もゼンマイは手のかかる山菜である。冠婚葬祭には必ずゼンマイの煮染めが出されるほど貴重な食品でもあった。

多くの家ではトタン製の菓子缶の中に入れて保存しておいた。干しゼンマイは、2年越しのものを保存しておくことは普通のことで、1年に一度天日にさらして虫の発生を防いだ。(上写真)

カンピョウ

カンピョウは、大量に作る家はなかったが全然作らないという家もなかった。

カンピョウは、日常のおかずに使うことは少なかったが、正月料理やフルメェゴトの昆布まきの結びや煮物には欠かせない食材であったからだ。

|

| かんぴょう干し |

したがって、どこの家でもヨウゴ(ユウガオ)を栽培した。ヨウゴはツルが長く伸びるため特に大きなシバ(木の枝をそのまま使った支柱)を立てて育てた。カンピョウにするヨウゴは、表面に爪がやっと立てられるほどにに成熟したものを使った。

晴天の日を選んでカンピョウ作りをする。まず、皮をすき、4つに立て割りにしハラワタ(種を包んだ柔らかい果肉)を取り除く、残った果肉を幅3センチ厚さ3ミリほどに立てに切る。(乾かす前に塩水に漬ける家もあった)

切ったものは、ムシロの上に並べて天日に当てて乾かす。1日で7割がた乾燥させ、後は、竹の横棒にかけて2、3日目に仕上がる。

乾燥したカンピョウは蓋付きのブリキ缶に入れて保存した。

切り干しダェコ

切り干し大根は、春の3月から4月にかけて、大根ニオを雪の中から掘り出したときに次のようにして作った。

|

| 切り干しダイコン作り |

まず、大根を細長く切り、(厚めに切ってゆでてから干す作り方もあった)雪の上にスを置いてその上にムシロをしき、そこに広げて乾かす。乾いたら、密閉できる菓子缶などに入れて保存した。

害虫の発生を防ぐために時々、缶から出して天日に当てることが必要であった。

切り干し大根は、主に、煮物にしたり塩でもんで酢と味噌や醤油であえて食べた。

資料→大根取りと貯蔵

そ の 他

納 豆

納豆は、正月のご馳走として欠かせないものでどこの家でも、年の暮れに「納豆ねかせ」をした。

作り方は、水洗いした大豆を柔らかめに煮る。煮加減は煮た豆を親指と小指で挟んでつぶれるほどの柔らかさがちょうど良いと言われた。

ほどよく煮た豆を翌日にもう一度温め、熱いうちに小振りのワラツトッコのなかに入れて包む。

その時、ナカゴといって5、6本のワラを2つ折りにして豆の真ん中に差し込む。稲ワラについている納豆菌を全体に回らせるためだ。

豆を入れたツトッコは2つ抱き合わせて縛った。それを沢山まとめてムシロに包んで温かいところに置くと3日ほどでナットができた。コタツの中でねせる家もあり、もみぬかの中や大天井の藁の中にねせる家もあった。

また、昔から、納豆ねせは夫婦ですると良くできると伝えられた。補記→納豆ねせ

豆腐のオカラを使って、同じ方法で「オカラ納豆」も作られ、主に餅を食べるときのオカズにした。

資料→納豆づくり

資料→ダンボールを使った納豆づくり

豆 腐

豆腐は、ご馳走の内に入り、盆、正月の他には祭礼や冠婚葬祭時しか食べなかったが、昭和30年代になると農繁期に重労働をした時にも食べるようになった。食べ方は、主に味噌汁の具や煮付けにした。

豆腐は、豆腐屋に大豆を持って行って作ってもらう。(終戦頃までは自家で作る家もあった(→参考資料・ニガリ)当時、豆2升で豆腐6丁と交換した。オカラも、おかずにして食べたり牛馬やウサギなどの飼料とした。

豆腐作りの工程は、まず、豆をよく洗って、一晩水に浸す。翌朝、浸した豆を笊にあげて、石臼で挽く。

豆腐用の石臼は粉ひき用のものに比べ目が粗く厚さもうすかった。オオハンギリの中に石臼を据え、片手で石臼を挽き、もう一方の手で柄杓で豆をすくって入れる。

ハンギリの中に出てきた挽き豆を釜に入れて煮る。煮上がったら木綿袋に入れて絞る。当時、燃料には、主にカリボシ(刈り干し草)を用いたものだという。

絞りかたは、上の図のような仕掛けでテコ棒を使った。しぼった豆汁(ゴ)の中にニガリを入れて、四方にたくさんの穴のあいた箱に入れて落としぶたをして軽く重しをした。この箱の底には1丁ずつの境目があり出来上がった豆腐を切り離す目印となった。

|

| 豆腐おかもち〔4丁入れ〕 |

当時は硬めの豆腐が好まれたが、ほどよい硬さに仕上げるには、長年の経験が必要であった。特に、絞った豆乳の温度とニガリの量が肝要であったという。

年の暮れから正月にかけては、注文が殺到して朝まだ暗いうちから夜まで作業が続いた。しぼる人、石臼を引く人、大きなつば釜(専門の竈があった)で煮る人、配達する人と手分けをして家族総出で仕事をしたものだという。

|

| 豆腐おかもち二丁用 |

豆腐の持ち運びにはトウフオカモチ(写真右)を用いた。この他に、2丁入りのオカモチ(写真)や重ねオカモチがあり、重ねオカモチは取っ手はなく中ブタがついていて、重ねて背負える作りとなっていた。他集落まで配達するときには、このオカモチを使った。

昭和20年代の石黒には、豆腐屋が下石黒、上石黒、板畑にあった。(下石黒→エゼン、上石黒→ムケェ・リヘェ、板畑→シタンケェ)豆腐の需要は昭和30年代に入ると食生活の向上にともない急増し、門出の豆腐屋が行商に入ってきたほどであった。

しかし、移動販売車などの出現で昭和40年代の後半には、村の豆腐屋は姿を消した。

(指導-大橋タキ)

資料→豆腐屋の仕事の思い出

糀(こうじ)

当時、糀は、味噌、酒、漬け物、甘酒などに年間を通して使われた。とくに、味噌づくりとドブロクづくりには、まとまった量の糀が必要であった。

糀は、糀屋で造られたが、糀屋は、石黒村で下石黒に1軒あっただけであった。(戦前は屋号カイジ、戦後は屋号ハヤシ)

糀1升は、白米1升と交換された。(白米1升が約1、5キログラムに対し糀は約1キログラム)

では、糀は、どのような工程で造られていたのであろうか。

まず、前日に、原料となる米を精米する。(糀代として集まる飯米が7分づきであったため)

1日目は、朝早く米をとぎ、5斗入りの半切りに4斗の白米を入れて1昼夜水に浸す。

|

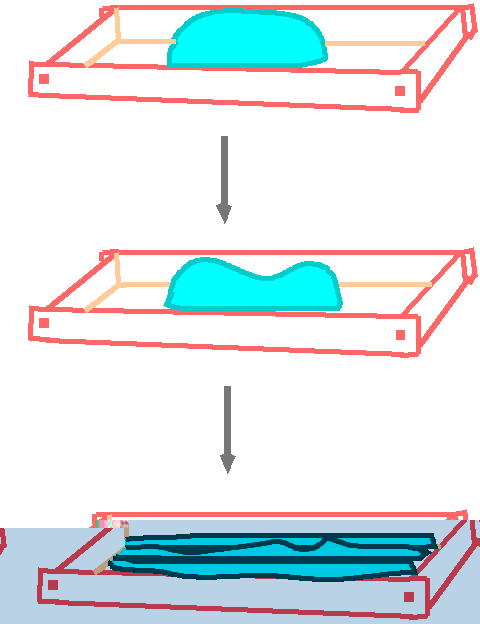

| 麹箱での、モリ→ナカシゴト→シマイシゴト |

翌朝、5時に釜に火を入れる。そして、浸しておいた米をザルにあけて水を切る。それを、専用のセイロ(縦横1m、深さ80cmほど)で蒸かす。

蒸気が上がって1時間ほどしてから、蒸かした米をムシロの上に広げて冷まし、40度を少し切ったところで糀ダネを振りかけて、よく混ぜる。

それをニワに造られたムロ(室)に入れて、円く盛った状態で置く。そして、一定の温度と湿度を保つために布やムシロで何重にも覆う。この作業は朝の8〜9時ごろに行った。

そして、約12時間後の夜の9〜10時ごろに、糀菌が米1粒1粒に良く繁殖するように、固まりをほぐし、内と外を良くかき混ぜて、元の形に戻しておく。この作業を「トコモミ」と呼んだ。

それから半日後の翌朝6〜7ごろ、糀菌によって固まった糀をくずして良く混ぜ、コウジバコ(55cm×35cm)に「モリマス」(下写真)1杯(約1升)ずつ移し、箱の中央に円く盛る。この作業を「モリ」と呼んだ。この時の温度を37〜8度に保つことが肝要であった。

|

| モリマス |

さらに、5、6時間後に、山をくずして良く混ぜ、円く盛った中心を凹まし、多少広げて熱を逃してやる。この作業は「ナカシゴト」と呼ぶ。

さらに5、6時間後には、「シマイシゴト」と呼ばれる作業で、円く盛られた糀を箱全体に広げ、熱を逃すために数本の溝(表面積を広げる)を作ってやる。(図)

シマイシゴトとはいえ、箱に広げてからも発酵熱で温度が急激に上がることがあるため、その後も40度を超えないように入念な温度管理が必要であった。そのため、上下の箱の位置をずらして、すき間をあけて重ねるトモブタや上下の箱を入れ替えるカサネガエなどの作業を何度も行わなければならなかった。

こうして、3日目にようやく出来上がった糀をムロから出した。これを「デコウジ」と呼んだ。

糀の出来具合は、色と手触りと香りで判断した。色が白く、ふっくらしていて弾力があり、シイタケのような香りがするものがよいとされた。

糀タネは、京都や長野産のものが良質で、終戦後、京都まで米を担いで行って交換して来たこともあったという。

また、終戦まで糀屋は免許営業ではなかったが、戦後、酒税法の改正により免許制となった。そのため生産量にも制限が課せられたが、2、3月、11月は、味噌糀、1月は、甘酒、漬け物糀が多く使われる時期であることから、これらの月に限り生産量制限はなかった。

当時、石黒では、年間に1tを超える糀が消費されたものだという。

しかし、昭和40年代になると自家製の味噌を造る家はほとんどなくなり、糀の需要が激減したため糀屋は廃業となった。

(指導-矢澤富彦)

サツマイモ飴

終戦前後は砂糖が極度に不足し、あめ玉などは子どもの口には全然入らなかった。この頃、主に子どものために、たまに(当時は贅沢なことであったから)作られたのがサツマイモ飴であった。

作り方は、サツマイモをよくゆでてつぶし、その中に麦モヤシを干して粉にしたものを混ぜて2、3日ねかせて熟成させる。その後、水を加えて布でこした汁を煮詰める。煮詰めるときには、常にかき混ぜて焦げ付かさないことが大切であった。

イロリのカギサマに大きな鍋が掛けられる。鍋の中にたっぷり入った汁をかき混ぜながら煮詰めると最後に、ほんの少し鍋の底に残ったものが芋飴であった。

子どもたちは、まだか、まだかと傍らで出来上がりを待った。できた飴は、少し芋臭いが当時の私たちには、70余年を経た今も忘れられないほどおいしかった。同じような方法でカボチャ飴も作られた。

終戦後しばらくすると(昭和23年頃)、それまでまったく途絶えていた砂糖の配給が行われるようになった。 村人たちは、「マッカーサーさん(日本占領軍最高司令官)のおかげ」と喜んだ。

資料→砂糖の配給切符

コ ウ セ ン

コウセンは、小豆をナベの中で煎ってイス(石臼)で挽き細かな粉にする。粉は小豆の皮の赤が混じって美しい色合いとなる。それを、飯茶碗の中に大さじに2、3杯入れて砂糖を加え熱湯を注いで箸でよく練って食べる。終戦直後は砂糖がなかったので少量の塩を加えて食べた。

あの、えも言われぬ独特の香りを思い出すひともいるだろう。

また、戦後、砂糖が買えるようになると、コウセンに砂糖を混ぜてなめることが子どもたちに好まれた。その他、煎ったキビをイスで挽いたナメコウセンもあった。珍しいものでは、柿の皮を乾燥して石臼で引いたナメコウセンもあったという。

小豆コウセンは、どこの家でも、粉にして2升くらいは作ったものだという。

資料→コウセンの思い出

鯉こく、あらい

当時、石黒では、魚の刺身などは滅多に食べることは出来なかった。刺身といえば鯉のアライくらいのものであった。鯉は、タネ(家の脇の池)で飼ったり、田植え後に稚魚を田に放して養殖したりした。食用鯉として有名なドイツ鯉が多く飼われた。ドイツ鯉は、大型で成長も早かった。

田に放した稚魚は稲刈り時には30cm近くまで生長した。捕まえた鯉は天秤で家まで運びミンジョ(台所)のイケスに入れておいて冬季間に食べた。食べ方は、鯉コク風の煮方が主であった。

料理にあたっては、まず、胸びれの脇を切りヨ(胆嚢)を取り除いた。これを破ると肉全体に苦味が回り食べられなくなるからである。餌を食べない冬季の鯉の胆嚢は大人の指先ほどの大きさで、胃の薬になるといわれ、その場で丸飲みしたり、乾かして保存して置いたりした。

筆者は中学生の頃、よく母に頼まれて鯉の胆嚢を取り除く作業をした。ゆうに百匹以上やったと思うが失敗したのは1回きりであるので意外と丈夫な皮で覆われているようだ。

酒造り(どぶろく)

当時、各集落に酒屋はあったが清酒は高価で買えない時代であった。比較的安価で求めやすく口当たりのよい合成酒に人気があったが、酔いが頭にのこるなどといわれ評判はいまいちであった。

それに、いくら安価であるとはいえ当時の経済状態では、毎日の晩酌に買い酒を飲む余裕などなかった。

そんなわけで、大抵の家では酒を自家で醸造したが、言うまでもなく酒造りは法律で禁止されていたので密造であった。

密造酒は、どぶろくのまま飲むこともあったが簡単な装置(ドブロク絞り具)でしぼって清酒にして飲むことが多かった。自家用ばかりではなく、大量に造って密売する家もあった。

|

| ドブロクしぼり具(ふね) |

そんなことから、時々税務署の摘発を受けた。税務署の一斉摘発があると、あらかじめ作られていた情報網で直前に全戸に伝えられた。酒を造っていた家は様々の方法で対処した。林の中に隠したり、大天井の積みワラの奥に隠すなど火急の事であり大騒ぎとなった。

中には、せっぱ詰まり老婆が病気を装い酒ガメを抱いて布団の中でうめき声をあげてていると税務署員も同情し見舞いの言葉をかけて帰ったなどという話もあった。

また、石黒の密造酒は「石黒正宗」というブランドらしきもので近郷で知られていたことからも、かなりの量がブローカーにより持ち出されていたことは確かであろう。また、その醸造技術も偽物が出回るほどであるから高かったともいえる。

しかし、酒造りは、もともと温度管理など高度な技術を要するものであり、一般家庭では酸味が出てしまうなど失敗することも多かった。

では、ドブロクは当時どのような方法で作られていたのであろうか。作り方には、家によって若干の違いはあったが、およそ次のような工程であったという。

まず、モト(素)ヅクリから始める。モトは、かめ(あるいは酒用桶→下写真)に、白米(念入りに洗って)1升と水1升に、ご飯を茶碗1杯を入れて手で攪拌する。

|

| 酒用かづき桶 |

それを天井に上の写真のようなワラで周りを覆った桶の中やコタツ(冬)などで温度を一定に保って発酵させる。

必ず1日1回攪拌棒で攪拌してやる。そして、1週間ほどして発酵泡が出て来たら、ザルでこして米と水に分ける。ザルでこした米を30分蒸かす。米が蒸けたらゴザの上に広げて37〜38度に冷ます。適温に冷めた蒸かし米に糀5合(1升入れる人もある)を入れ、そこに先にザルで分離した水(素水)を加え手で攪拌する。

|

| 酒のモト作り桶周りを藁で覆って保温 |

それを、温かいところ(冬はコタツなど)1日1回攪拌を続け、3、4日してから、酸味、渋味を確かめてモトができあがる。

いよいよ、本仕込みにかかる。

本仕込みは、米2升をよく洗い30分蒸かす、それに水2升と麹1升を加え、そこに、モトを入れる。更に、3日目に、米4升、水4升、麹2升、水2升を入れて攪拌する。

翌日に、米6升、水6升、麹3升、水3升を加えて攪拌する。その後2日は攪拌しないで3日目から朝晩1回攪拌し、その日から8日で完成する。

自家用の酒は昭和30年代前半には、まだどこの家でも作られていた。

資料→酒造りの思い出

資料→昔の我が家の濁酒つくり

|