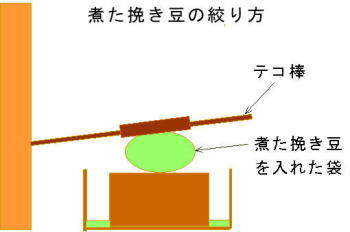

| 豆腐屋の仕事の思い出 大橋タキ 私の家は下石黒で豆腐屋をしておりました。豆腐屋は各集落に一軒ほどありましたが、隣の上石黒や落合、大野からも注文があり配達することもありました。 当時(~1955)は、豆腐は日常的な食べ物ではなく、正月やお盆や祭り、そのほか葬式のお齋(おとき)などにだけ食べたものでした。ですから、注文は一年を通してあるというものではなく、とくに正月とお盆に集中していました。 そんなわけで、お盆と正月は数十軒からの注文があり、それは忙しいものでした。お盆や正月前は父母はほとんど寝ていない日が続いたように思われました。 豆腐作りは、朝は暗いうちに起きて前日によく洗ってハンギリの中の水に浸しておいた豆をザルにあげて水切りをしながら、大ハンギリの中に据えた石臼に少しずつ入れて挽くのでした。 石臼挽きは主に母の仕事でした。よく浸した豆ですから一回で細かく砕かれてドロドロ状の液体の挽き汁となって出てきます。それだけに石臼を引くには結構力が要るものでした。 その挽き汁を、大きなつば釜の中に入れて煮ます。このつば釜はとても大きな、一度に5~6升分の挽き汁が煮れる直径が70㎝ほどもあるものでした。(ちなみに、この大きなつば釜は一度にたくさんのご飯が炊けるので、村内の葬式などのお齋のなどで、たびだひ利用されたことをよく憶えています) かまどの燃料の焚き物は主に干し草が多かったように思います。主にヤマハギやそこに生えている細い木などを夏のうちに刈って乾かし屋根裏に入れて保存しておいたものでした。 釜は、中の挽き汁が煮立つ直前まではフタをして、煮立つとふたを取って長い柄のついたシャモジのようなもので焦げ付かないように手を休めることなくかき混ぜるのでした。この仕事を小学校3年生ころから私は手伝わされました。 しばらく煮たところで今度は煮汁を大きな柄杓で大ハンギリの中に口を広げて固定した木綿袋の中につぎ込みます。つぎ込むと口をしっかりとひもで結んで、別の大ハンギリの上に目皿板を据えた上に置きます。 そして図のような仕掛けをして絞るのでした。  絞った豆乳に苦塩(ニガリ)を加えて、よく混ぜてから周りに穴の開いた箱の中に布を敷き詰めてその中に移します。そして落としぶたをしておきます。その箱の底には6個の正方形に分ける凸状の線がついていて六丁に切り分けるに便利にできていました。 絞った豆乳に苦塩(ニガリ)を加えて、よく混ぜてから周りに穴の開いた箱の中に布を敷き詰めてその中に移します。そして落としぶたをしておきます。その箱の底には6個の正方形に分ける凸状の線がついていて六丁に切り分けるに便利にできていました。切り分けたものは水に入れて冷やしてからオカモチに入れて配達するのでした。冬の配達は大変でした。深い雪の中をかんじきを履いて三段重ねのオカモチを背負って配達した父の姿を忘れません。 村内の配達は私たち子供も言いつけられてやりました。2丁入りのオカモチに入れて届けると家の人が駄賃に餅や蒸かし芋をくれることもありうれしかったことを憶えています。 当時は、注文する家から豆をもらって、いくらかの作り賃をもらって豆腐を作るのでした。しかし、ごく少数ですが豆を栽培していない家もあったので、父は自分で大豆を多めに栽培して、そういう家の材料に当てていました。 また、予約なく豆腐が必要になり買いに来る人のために、正月などは水の中に数丁の予備の豆腐も用意しておいたものでした。 それから、絞りカスを「とうふのから」と呼んで欲しい人には差し上げていましたがその頃は、今日ほど食材としては使われことはなかったようで希望する人は少なかったように記憶します。そのわけは、食用油や醤油などの調味料も貴重なものであり、肉などは手に入らない時代だったからではないでしょうか。 私の家では、時には粉餅の中に入れたりしましたが、もともと美味しくなかった当時の粉餅が一層美味しくなくなりました。その他、豆腐のからを使って納豆も作られましたが、私には、あまりおいしくなかった記憶があります。 おそらく、豆腐の絞りカスは大抵、牛馬や飼いウサギの餌になったのではないか思います。  その後、昭和30年代にはいると食生活も向上して、日常的に豆腐が食べられるようになりましたが、車道の開通とともに髙柳村から業者や移動販売車などが入ってきました。その頃には父母も年老いたので私の家では豆腐づくりは止めました。 今も、屋根裏に上がると当時のオカモチなどの用具があります。それを見る度に農業の傍ら豆腐づくりに励んだ父母の苦労がしのばれます。 その後、昭和30年代にはいると食生活も向上して、日常的に豆腐が食べられるようになりましたが、車道の開通とともに髙柳村から業者や移動販売車などが入ってきました。その頃には父母も年老いたので私の家では豆腐づくりは止めました。 今も、屋根裏に上がると当時のオカモチなどの用具があります。それを見る度に農業の傍ら豆腐づくりに励んだ父母の苦労がしのばれます。(大橋タキ 石黒在住) |