| コナラ | |||||||||||||

|

|

||||||||||||

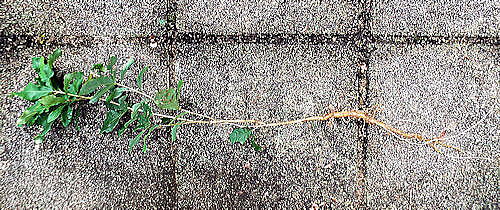

| 暮らしとの関わり 石黒では、コナラはブナとともに昔から燃料の薪やボイ〔柴〕として利用された。ミズナラ同様に火持ちがよく、消し炭にしても良質のものが出来た。 コナラは、また、椎茸やナメコの原木としても昔から利用されてきた。しかし、石黒は林としてはブナ林が圧倒的に多く、大きなナラ林は非常に少ない。 したがってブナと異なり巨木に出会うことは少ない。 ナラの寿命は長いといわれているが、大木が見られないのは、成木の段階で燃料やキノコの栽培などのために伐採されて来たことと、その他、害虫による伝染病にかかりやすいせいであろうか。近年(2008年)、カビ菌による伝染性の萎凋病による枯死が全国で発生していることからも分かる。(下写真) 昔の石黒では、良質の薪木としてあるいはシイタケなどのホダ木として30年ほどのサイクルで伐採され、世代交代が間断なく行われた。それが、一方では病気の侵入を防いでいたのかもしれない。現在は杉林も雑木林も荒れ放題で何とも嘆かわしいことである。先日(2011.1.27)、久しぶりに城山に上ったところコナラの巨木に出会ったがそれに巻き付いたヤマフジもこれまた巨木であり驚いた。→写真 トップ写真は筆者の生家屋敷内にあるコナラであるが樹齢150年を超えたと思われる大木であるが、石黒では、これくらいの大木にはめったに出会わない。 稀に、若木の枝先の芽に発生した虫えいに出会う。名前はコナラメリンゴフシ(コナラ-芽-リンゴ虫) 。2015.2.22に冬芽の撮影中に軽井川で、虫えい-ナラメイガフシ(左下写真)に出会った。 筆者の観察では、葉の形は大小、形ともに変異に富み市街地周辺でみられるものでナラガシワに似るものもあるが、葉が小さいこと、葉裏がナラガシワのように白色を帯びないことなどで区別できる。 子どもの頃、4月の半ば未だ残雪の中で、父親のマキワリの手伝いをしたことがあった。残雪があると、コロ(幹を一定の長さに切断したもの)の移動が容易であるばかりか、林床の低木も雪の下で作業がやりやすかった。その時に断ち割ったコナラの幹の中にクワガタムシの幼虫がいた。それが現れると交互に食べた。不味い美味いの記憶はないが、噛むと口の中にナラノキの香が広がったことを憶えている。 果実は縄文時代はクリ、クルミなどと共に重要の食料であったといわれている。参考資料-高柳町の証文遺跡と位置 また、近世の村文書に「御慈悲を以って御救助籾、頂戴奉り楢の実、トコロなど取り混ぜ漸々露命を相つなぎ居り」云々の文も見られる。(明治2年 石黒村から柏崎県御役所宛て文書) 上写真 幹径70㎝ほどの大木2005.11.18下石黒 右上2005.5.14下石黒 右下2005.10.19大野) 幼 苗  写真 2020.9.21 下石黒 花期  写真2005.5.14居谷 写真2005.5.14居谷幼果  写真2014.8.1田塚 石黒ではブナ林にナラの樹がまばらに混生する  撮影日2005.10.28下石黒-タキノフチ 撮影日2005.10.28下石黒-タキノフチコナラの大木  撮影日2005.11.26下石黒  撮影日2005.11.26下石黒  撮影日2008.12.3大野 結実の良い年樹下の果実  互生する葉  撮影日2005.7.1下石黒 ミズナラとの果実と葉の比較

目を引く虫えい  写真2016.5.11安田城之組 害虫による立ち枯れの様子  写真 2010.9.20 拝庭 |

解 説 ブナ科 北海道から九州にわたって見られ、高さ17mにも達する落葉高木であるが痩せ地での低木状のものも多い。雌雄同株 ミズナラと似るが葉柄がミズナラに比べ長いことで区別ができる。 葉は互生し葉柄は1㎝でやや枝先に集ってつく〔左下写真〕。 葉の長さは5~15㎝で若葉は白い毛で覆われるが成葉はほぼ無毛。 花期は4~5月。新葉がでるとすぐに花を咲かせる。雄花は長さ6~9cm、長く垂れ下がる尾状であり、1つの花には4~8本の葯がある。雌花序は短く、新しい枝上部の葉の付け根につく〔左下写真〕。 果実〔堅果〕は、長楕円形で長さ1.5~2㎝ほど。穀斗は茶碗状で縁は薄く外面には小鱗片が密につく。 名前の由来は、「小さな葉のナラ」の意味。 実生  撮影日2005.7.20下石黒 撮影日2005.7.20下石黒幼葉  撮影日2009.4.27下石黒 撮影日2009.4.27下石黒

若葉  写真2009.5.8 下石黒 写真2009.5.8 下石黒雄花  撮影日2011.5.15下石黒 撮影日2011.5.15下石黒幼果-1  写真2014.8.1田塚 写真2014.8.1田塚幼果-1  写真2015.7.19田塚 幼果-2  写真2014.8.1田塚 果実  撮影日2011.11.12下石黒 撮影日2011.11.12下石黒落下した果実   撮影日2009.12.12下石黒 果実の落ちた後  写真 2008.12.1 畔屋 コナラの幹  撮影日2005.11.26落合 樹こぶ  写真 2011.6.13 石黒城山 真っ赤に紅葉したコナラ |

||||||||||||

撮影2010.3.15下石黒

撮影2010.3.15下石黒 撮影2014.10.36落合

撮影2014.10.36落合

写真2015.2.22軽井川

写真2015.2.22軽井川 写真2015.2.5平井

写真2015.2.5平井