| ゲンノショウコ | |

|

|

| 暮らしとの関わり ゲンノショウコ、ヨモギ、ドクダミ、オオバコは代表的な薬草であるが、石黒では、これらの薬草のうち、ゲンノショウコの自生は他の3種に比べて非常に少ない。 昔はセンニンダスケ(千人助け)と呼んだ。その優れた薬効に由来する呼び名であろう。 筆者が子どもの頃(1945-1954)には、夏休みの課題として薬草採りがあったが、自生地が多く容易に採れたのはヨモギやオオバコであり、ゲンノショウコは少なかったことを憶えている。現在では更に少なくなっているようだ。 ところで、ゲンノショウコは西日本は紅花(右下写真)、関東では混生、東北では白花、と言われている。 しかし、WEB上の情報(2022)に依れば、九州の赤花、北海道の白花はともかく、他の地域は、少しずつ混生が進んでいる様だ。原因は、山野草好事家により持ち込まれる種子や株によるものかも知れない。そのことを示唆することの一つが自生化した赤花のほとんどが人家の近くで見られることである。 新潟県は、白花と赤花の境界域に入るとみてよいが今のところ白花が圧倒的に多いようだ。 筆者は柏崎市周辺で自生化したゲンノショウコの赤花は見かけたことはないが、半自生状態の赤紫の花や薄い桃色の花は見かけたことはある。(右写真) それにしても、日本列島で白と赤の花色の個体が、南北の地域によって花色に偏りがある原因は何か、ホタルブクロと同様、とても興味のあるところだ。 また、ゲンノショウコの花は小さく目立たないが、よく見ると可憐で且つ気品がある。その上、果実期の姿から付けられた「神輿草−ミコシグサ」の別名にも思わず膝をうつ。来年(2023)は、バネ仕掛けで種子を飛ばす様子を、この目でじっくりと観察したい。85才の自分には月面踏査のロケット発射よりこの小さな野草の種子発射の姿の方がずっと興味深い。 2005年に、石黒の寄合地区で大きな群生に出会ったことがある。→写真クリック (写真上2005.9.29寄合 右下2005.10.28上石黒) 盛んに枝わけする茎  写真2010.6.30下石黒 若葉の紫黒色の斑点  写真2012.4.25下石黒 若葉の頃の様子  写真 2011.8.30 下石黒 下部の葉(左)〜上部の葉(右)  写真2010.6.30下石黒 10個の雄しべと5裂する雌しべ  写真 2005.8.28 大野 チョウの吸蜜  写真 2005.8.28 大野 花から種子散布期の様子  写真 2016.8.19 下石黒 種子散布後の果実の形   写真2010.9.26上石黒 葉の対生と地面に伏して伸びる様子  写真 2018.11.2 下石黒 赤 花−1  写真 2022.10.20 岩上 大橋政栄 赤 花−2  写真 Mituko 豊町 |

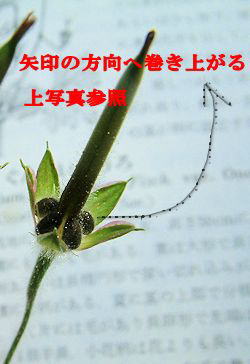

解 説 フウロソウ科 北海道から九州までの各地の野原や道端に生えている多年草。 茎は盛んに枝分けし地面に伏し多少直立して伸び長さ50㎝。葉茎ともに毛が多い〔左下写真〕。 葉は長い柄があり対生し掌状で下部の葉は5中〜深裂し、上部の葉は3深裂し裂片には大きな鋸歯がある。長さ2〜4㎝。 若い葉面には紫黒色の斑点がある〔左下写真−成長に伴い消失〕。 花期は7〜10月。枝先あるいは葉の間から花柄を出して白〜赤紫色の5弁の花をつける。(西日本−赤紫色)。径1〜1.5㎝。雄しべ10個、雌しべ1個〔左下写真〕。 包葉は皮針形あるいは線形〔下写真〕 果実は花後、4枚の果皮が上方にはねて巻き上がり種子をはじき飛ばすように放出する。このあとの形が祭りの御輿(みこし)に似ているので、「ミコシグサ」の別名がある。(写真上) 名前の由来は、薬草としての効能あらたかであることから「現の証拠」の意。 つぼみ  写真2011.8.27下石黒 若葉に見られる斑紋  写真2012.4.25下石黒 写真2012.4.25下石黒葉 裏  写真 2010.9.26 寄合 ガクと托葉と茎の毛   写真 2009.10.12寄合 茎断面  写真 2010.6.30下石黒 白 花  写真 2005.8.28大野 うす桃色  写真 2010.9.22 上石黒 淡紅色の花  写真 2010.9.26板畑 政栄 赤 花  写真 2022.10.20 政栄 ガク片  写真 2010.9.22 上石黒 果実から種子散布へ   写真2010.9.26寄合 写真2010.9.26寄合種子を散布した後の様子  写真2010.9.26上石黒 種 子  写真2010.9.26上石黒 |