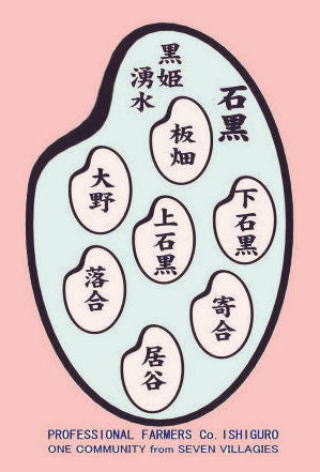

| シンボルマー |

|

| ※シンボルマークの意味→クリック |

| ホーム |

クリック

|

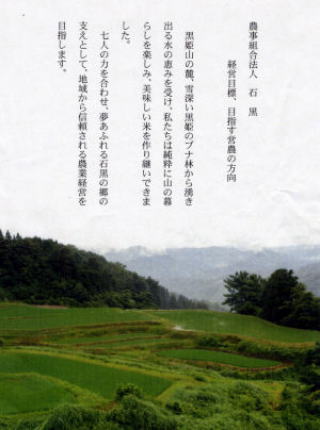

| 私たちの願い(左掲載) |

| これまでのあゆみ |

| 千年の棚田をつなぐ農事組合法人 石黒 |

f

調整中 f

調整中

|

設立第1期を迎えて

2010.4 |

設立第2期を迎えて

2015.4 |

設立第3期を迎えて

2020 |

| |

|

|

|

| 今期にむけての私の抱負 |

| |

〇五年後の集落戦略を模索し、新しい(若い)リーダーにバトンを渡したい。

代表 大橋伊勢治

|

| |

〇農事組合法人石黒

若き顔、迎えることができ

体力に限界を感じる自分

再度、心を奮い立たせ、頑張ります。

副代表 中村昭雄

|

| |

〇石黒の自然食品で元気ハツラツ

目指すは生涯現役、頑張ります!!

理事 中村勝善

|

| |

| |

〇昨年よりメンバーが3人も増えて活動に余裕ができ喜んでいます。

みんなで力を合わせて、限界集落の石黒のお米が売れますように頑張ります。

理事 大橋幸夫 |

| |

〇歳とともに体力の衰えを痛感しますが、それに見合った目標を立てて一年一年米作りに励んでいきたいと思っています。

組合員 大橋伊寿

|

|

〇農事組合法人石黒でみなさんと活動を一緒にさせていただいて、もっと色々と勉強して良質米を作っていきたいです。

組合員 小野島弘

|

| |

〇78才で加入させていただきました。42年間、農機具修理をさせていただき、今年度より修理部門開設ということで法人に加入しました。

健康でできるだけやりたいと気持ちです。みなさんの足を引っ張らずに頑張りたい気持ちです。よろしく。

組合員 田辺請繁

|

| |

〇初めまして、昨年度より農事組合法人に加入した大橋です。石黒の落合に生まれ、20才過ぎまで過ごしていました。その後柏崎で30年過ごし、お袋に石黒のハサ掛け米を食べさせてやりたくて上石黒に田んぼを借り、大野集落にハサを借りてハサ掛け米を作って早10年になります。石黒のきれいな水で育てたお米は格別な感じがしています。みなさまには大変お世話様になりますが、これからもよろしくお願いいたします。

組合員 大橋西嗣

|

| |

〇農業従事二年生です。(今のところ)昨年よりうまくいっています。

花坂の棚田は守っていきたいですね。

組合員 田辺和幸

|

農機具 農機具 |

| 活動記録・目次 |

| |

2025(第3次5年度) 2025(第3次5年度) |

ライスセンター清掃、冬囲い行う

2025.11.1 |

| 11月の定例会は中止となる |

10月の定例会開かれる

2025.10.24 |

石黒地区稲刈り終わる

2025.9.27

|

ライスセンターの清掃と機械の入れ替え行なう

2025.8.24 |

8月の定例会が開かれる

2025.8.12 |

7月の定例会が開かれる

2025.7.12

|

出会い入り、鵜川地区水田草なぎ行なわれる

2025.6.21 |

ライスセンター冬囲い取り、出会い入り水路掃除行なう

2025.5.6 |

4月の定例会が開かれる

2025.4.27 |

育苗プールへ芽出し箱搬入

2025.4.25

|

育苗プールづくり始まる

2025.4.14 |

稲の育苗作業始まる

2025.4.6

|

2024(第3次4年度) 2024(第3次4年度) |

3月の定例会が開かれる

2025.3.21

|

第16回通常総会開かれる

2025.2.14

|

1月定例会が開かれる

2025.1.24 |

12月の定例会が開かれる

2024.12.24 |

| 農事組合法人石黒の忘年会がじょんのび村で行なわれる-2024.11.29 |

10月の定例会が開かれる

2024.10.19 |

ライスセンターでの今年度最後の作業

2024.10.6

|

ライスセンターの整備作業行われる

2024.8.29 |

8月定例会開かれる

2024.8.23 |

元組会員大橋伊寿さんご逝去される

2024.7.22

|

7月の定例会開かれる

2024.7.22 |

6月の定例会開かれる

2024.6.14 |

出会い入りの田植え行なわれる

2024.5.25

|

育苗用プール作り行なわれる

2024.4.11 |

| 2023(第3次3年度) |

2か月通常総会定例会が開かれる

2024.2.25 |

12月定例会が開かれる

2023.12.19 |

ライスセンターの清掃作業行なわれる

2023.10.31

|

10月の定例会が開かれる

2023.10.17

|

鵜川地区の組合耕作田の稲刈りが行なわれる

2023.9.22

|

秋のライスセンター清掃、点検行われる

2023.8.26

|

8月の定例会開かれる

2023.8.13 |

7月の定例会開かれる

2023.7.24

|

出会い入り、鵜川のくろなぎ作業終わる

2023.6.2 6 |

6月の定例会開かれる

2023.6.17 |

育苗フールの解体と収納作業行なわれる

2023 |

出会い入りの田植えが終わる

2023.6.12 |

季節外れの寒さの中、育苗ブール設置作業

2023.4.9 |

| 2022年 |

育苗ブール設置作業開始

2023.3.30 |

3月の定例会行なわれる

2023.3.24

|

育苗ブールの除雪作業行われる

2023.3.6~7 |

第13回通常総会開かれる

2023.2.22

|

1月の定例会行われる

2023.1.1.27 |

12月の定例会行われる

2022.12.16 |

ライスセンターの清掃を行なう

2022.11.2 |

急ピッチで稲刈り作業が進む

2022.8.24 |

ライスセンターの清掃、点検を行なう

2022.8.28 |

稲の成長順調に進む

2022.7.17 |

農事組合法人石黒 臨時総会が行なわれる

2022.7.1 |

タキノフチとデアイイリの畔(クロ)なぎが行なわれる

2022.6.19 |

育苗プール解体、収納作業行われる

2022.6.12

|

タキノフチとデアイイリの畔(クロ)なぎが行なわれる

022.6.19 |

農事組合法人石黒 臨時総会が行なわれる

2022.7.1 |

田植え作業終盤を迎える

2022.5.27 |

農事組合副代表 中村昭雄氏ご逝去される

2022.5.8

|

ライスセンターの冬囲い撤去と水路掃除を行なう

2022.5.6 |

育苗プール設置作業終わる

2022.4.6 |

| 2021(第3次2年度) |

本年度第2回通常総会が開かれる

22.2.25 |

月定例学習会行われる

2022.1.28 |

ライスセンター清掃行なう

2021.10.25

|

10月定例会が行なわれる

2021.10.22

|

タキノフチ、出会い入りの稲刈り作業が終わる

2021.9.25

|

刈り取りを待つライスセンター前のコシヒカリ

2021.9.12

|

ライスセンター清掃、点検を行なう

2021.8.28

|

8月の定例学習会行なわれる

2021.8.6

|

7月の定例学習会行なわれる

2021.7.20 |

タキノフチ、出会い入のクロなぎ作業行なわれる

2021.6.27

|

6月の定例学習会行なわれる

2021.6.7 |

育苗プール解体収納作業行なう

2021.6.7

|

| タキノフチ、出会い入りの補植作業終わる |

| 水路掃除行なわれる |

| 田辺忍さん農事組合法人に加入 |

| 育苗プール作り完了 |

| 稲の育苗作業始まる |

2020(第3次1年度) 2020(第3次1年度) |

| 3月の学習会開かれる |

| 本年度通常総会が開かれる |

| 2月の学習会行なわれる |

| 1月の学習会行なわれる |

| 12月の学習会行なわれる |

ライスセンターの清掃と冬囲い作業行なわれる

2020.10.24 |

| 10月の学習会が行われる |

| 石黒地区の稲刈り終わる |

新設の農機具修理部を田辺さん訪ねる

2020.9.29 |

| 連休後半稲刈り日和でライスセンターフル稼働 2020.9.23 |

ライスセンター前の稲、刈り取り期を迎える

2020.9.22 |

ライスセターの整備点検作業を行う

2020.8.23 |

| イノシシ防止電気柵の設置を行う 2020.7.24 |

7月の学習会が行なわれる

2020.7.17 |

稲の生長順調に進む

2020.7.15 |

| 田の畔草刈作業を行ないました 2020.6.13 |

| 田植え後の順調な成長 2020.6.7 |

| 全員で補植作業行う 2020.5.31 |

| 育苗施設の解体収納作業行う 2020.5.30 |

ライスセンター前の苗田かき終わる 2020.5.18

|

| タキノフチ田打ち終わる |

| 育苗施設の苗順調に成長し田植え始まる 2020.5.8 |

ライスセンター清掃とタキノフチ及び出会い入りの水路掃除行う 2020.4.26

|

| 学校跡地の育苗施設の設置終わる2020.4.8 |

| |

|

|

令和1年度 令和1年度

(第2次5年度)

|

| 設立第2期を迎えて |

| 田辺和幸さんの稲刈り応援に組合員出動 2019.10.1 |

稲刈り最盛期から終盤へ

2019.9.19 |

| 稲り始まる 2019.9.6 |

| 稲の生長順調に進む 2019.7.19 |

| ライスセンター整備点検を全員で行う 2019.8.24 |

| イノシシ防止策の設置作業完了 2019.7.27 |

読者からの寄稿文

あれから10年…組合法人石黒に寄せて |

| タキノフチ、ライスセンター前の畔草刈りを行なう 2019.6.22 |

| 全員で補植作業行なう 2019.5.317 |

| 田植え終わる 2019.5.24 |

| 田かき作業行なう 2019.5.18 |

| 田打ち作業行なう 2019.5.4 |

| タキノフチ水路掃除行う 2019.4.27 |

| |

BACK NUMBER

平成30年度

(第2次4年度) |

| 平水付属成30年度の活動を振りかえって |

| 稲刈り最盛期、ライスセンター、フル稼働 |

| 稲刈り開始前のライスセンターの準備作業を行う。 |

タキノフチの草刈り作業を行う

2018.6.17 |

タキノフチの水路作業を行う

2018.5.2 |

| タキノフチ・出会い入りの水路掃除 2018.5.4 |

| |

BACK NUMBER

平成29年度

(第2次3年度) |

| 平成29年度を振り返って |

| 2月の協議会を行う 2018.2.23 |

| 1月の勉強会を行う 2018.1.20 |

| 11月の勉強会を行う 2017.11.9 |

| 10月の勉強会を行う 2017.10.28 |

| タキノフチの稲刈り行われる 2017.9.26 |

| ライスセンター整備点検を行う 2017.8.27 |

定例検討会を開く 2017.8.4

|

| 農業生産法人交流会を開く 2017.7.15 |

| 7月定例検討会を開く 2017.7.7 |

| 臨時検討会を開く 2017.5.27 |

補植作業行う 2017.5.27 |

| 田打ち作業及び田かき作業終わる |

ライスセンター冬囲い取りと清掃作業

2017.4.30 |

タキノフチの水路作業を行う

2017.4.30 |

| |

平成28年度

(第2次2年度) |

3農業法人合同研修会を行いました

2016.7.15 |

ビデオ-ライスセンターの整備作業

2016.8.288 |

ライスセンターの整備作業を行う

2016.8.28

|

タキノフチの草刈を行いました

2016.6.11 |

タキノフチ補植作業を行いました

2016.5.27 |

タキノフチ田植え終了

2016.5.24 |

タキノフチの田かき作業を行った

2016.5.20 |

田打ち作業を終える-タキノフチ

2016.5.17 |

タキノフチの水路作業を行う

2016.4.28 |

| |

| |

BACK NUMBER

平成27年度

(第2次1年度) |

平成27年 (農)石黒 決算総会

2016.2.25-村田 |

平成27年 (農)石黒 活動報告

2015.11.26-村田

|

| ライスセンター大清掃と冬囲い |

| 稲刈り最盛期に入りライスセンターフル稼働-2015.9.23 |

| ビデオ資料-ライスセンター籾搬入と玄米搬出-2015.9.23 |

ライスセンターの清掃点検を行う

2015.8.30 |

7月の勉強会を行いました

2015.7.17 |

ライスセンター周りの除草作業を行う

2015.6.25 |

タキノフチの草刈をおこないました

2015.6・21

|

組合員全員による補植作業を行う

2015.6.3

ビデオ資料

|

田植え作業行う-タキノフチ

2015.5.30

ビデオ資料 |

タキノフチ代かき作業行う

2015.5.27 |

田打ち作業-タキノフチ

2015.5.24

ビデオ資料 |

タキノフチの水路作業を行う

2015.5.10 |

|

BACKNUMBER

平成26年度 |

|

設立第1期(H21-26)の決算総会を行う 2015.2.26

|

| |

| ライスセンター大清掃と冬囲い |

| |

| コメ卸業者石黒を訪れる |

| |

| 色彩選別機の導入 |

| |

| (農)矢田営農組合、(農)山室生産組合との交流会 |

| |

米出荷始まる-ビデオ

2014.9.20

|

| |

タキノフチの溝切り作業を行う

2014.7.2

|

| |

| ビデオ溝-切り作業2014.7.2 |

| |

6月の勉強会を行いました

2014.6.19 |

| |

ビデオ-早朝の畔草刈作業

2014.6.15 |

| |

タキノフの田の畔草刈をしました

2014.6.15 |

| |

| タキノフチの田の補植を全員でおこないました 2014.6.4 |

| |

タキノフチの田の補植

スライドショー→クリック

2014.6.4 |

| |

| 第3期 最終年度〔第5年次〕に向けての抱負 |

| |

BACKNUMBER

平成25年度 |

|

| 広報 JA柏崎 1月号の農事組合石黒紹介記事 |

| |

| 今年度のまとめ |

| |

| 今年度の勉強会の実施の概要 |

| |

| 本年度反省会 |

| |

| 出荷始まる |

| |

| 稲刈りが始まる、委託した田ではハイブリット稲刈り |

| |

| 8月の勉強会を行いました |

| |

| タキノフチの田まわりの草刈をしました |

| |

| タキノフチの水路掃除を行いました |

| |

BACKNUMBER

平成24年度 |

| |

| 収穫作業終了後のライスセンター清掃を行う |

| |

| 8月の勉強会を行う |

| |

| ライスセンターの清掃を行う |

| |

| 全員でタキノフチくろなぎ作業行う 2012.6.24 |

| くろなぎビデオ資料 |

| タキノフチの補植作業をする |

| 補植作業ビデオ |

| 6月勉強会の勉強会を行う |

| |

BACKNUMBER

平成23年度 |

| |

| |

| 髙柳中生徒総合学習で来訪 |

| . |

| 稲刈り作業-タキノフチ |

| . |

| 柏崎日報記事から |

| . |

| タキノフチ植え直し作業行いました |

| . |

| 田かき・田植え作業終了しました |

| . |

| 6月の勉強会を行いました |

| . |

BACKNUMBER

平成22年度

|

| . |

| ライスセンターの整理整頓 |

| . |

10月勉強会を行いました

. |

| 稲刈り最盛期となる |

| 稲刈り作業風景 ビデオ |

| ライスセンターへのモミ搬入の様子 |

| 会員紹介 |

| . |

ライスセンター清掃・設備点検を行う

2010.8.29 |

| . |

8月勉強会を行う 2010.8.16

. ※参考資料→イノシシ防止柵の設置 |

畔草刈り作業を行う 2010.8.1

. |

補植作業を行う 2010.6.4

. |

発足に関する報道記事

.. |

農事組合法人石黒の発足祝賀会

2010.4.28

. |

| 設立総会行われる 2009.12.19 |

BACKNUMBER

平成22年度

|

| |

| 関連サイト |

| 石黒の棚田 |

| 花坂新田-棚田百選 |

ひとらごと-棚田「かざまき」

原野に還る棚田「かざはり」-ビデオ |

| お問い合わせ |

ホームページ管理

yokotesimo@yahoo.co.jp

(石黒の昔の暮らし編集会) |

| リンク |

| 石黒の昔の暮らし |

| 経営方針→画像クリック |

|

| 会 員 紹 介 |

| 写真拡大→写真クリックしてください |

| 発足時平成22年(2010)度のメンバー |

|

| 大橋伊勢治 |

|

| 中村昭雄 |

|

| 大橋伊寿 |

|

| 中村正和-(2018年逝去) |

|

| 小野島弘 |

|

| 大橋幸夫 |

|

| 中村勝善 |

|

| 令和元年度(2019)新加入メンバー |

|

| 田辺和幸 |

|

| 大橋西嗣 |

|

| 令和3年度(2021)新加入 |

| 田辺請繁 |

|

| 田辺忍 |

|

| 大橋俊博 |

| コメント |

農事組合法人・石黒の立ち上げは素晴らしいことですね。すでに活動が始まっているようですが、石黒に在住の人も、また、県外に離れた人にとっても故郷石黒の存続は心からの願いです。

通信にも書かれてあるように、離れてお住まいの人々との連携は決して容易ではないでしょうが、集落の空き家などを利用するなどにより不可能ではないような気もしますが・・・・・・・。

どうか、みなさん健康に留意されてがんばってくださいね。

大橋洋子(福島在住)

|

|

(前文略)

今後の石黒のありようについて今の気持ちとしては限界集落と言われて、ただ衰退していくばかりの実情に歯止めをかけられるような魔法の施策はないでしょうが、何とかしなければとは誰しもが思っていることでしょう。

石黒で、数十年農業をやった人も、今は田や畑も人手に渡るか、荒れ地となって原野になっていることでしょう。そういう方はなおさら、帰りにくくなっているかもしれません。

それでも、夏場農業をやる間の住居を無料で開放するとか(学校、分教場とか、空き家)農機具も離村した人のものをご自由にとか、都会の定年者でも自給自足、夏場滞在OKなど人に来てもらえる環境づくりなど、行政のバックアップを受けながら考えてみるのもいかがでしょうか?

(埼玉県在住の田辺さんからのコメント-2011.12.22受信)

|

|

|

TPPと石黒の農業

今日(2013.12.10)の新潟日報に、TPPに関するつぎのような記事が見られる。

○TPP交渉越年へ-難航分野、隔たり大きく

○「十日町市、農家所得12%増しと試算-減反見直し補助金活用で

○農地機構設立に400億円-農水省13年度補正で前倒し

これらの記事から、「TPP交渉は難航しているが、政府はすでに農業政策転換の舵を切っており、農家もこの大きな変革に対処する態勢に入りつつある」ということがうかがわれよう。

いずれにしても、日本の新たな農業政策の方向は、農地の集約による大規模化による生産力向上であって、TPP加入によって日本農業の自立を目指している事は確かである。

だが、その実現までには、様々な問題や障壁があるだろう。

当面のTPP交渉でも、参加各国が自国の利益を主張し妥協の見通しさえ立たない。お互いの譲歩なくしては交渉妥結はおぼつかない。結局は、日本も聖域とする米についてアメリカに一定の譲歩をしなければならないことになるのではなかろうか。

そうなると、交渉妥結後は完全実施までの猶予期間10年ほどの間に、政府は段階的に実効性のある政策を実現していかなければならない。その過程での農業政策が石黒のような山間地の農業にどのような影響をあたえるかが大変憂慮されるところだ。

さて、政府は、来年度から経営所得安定対策(報道では減反補助金と表現されている)を現行の10aあたり15,000円から半額減の7,500円とし、2018年度には廃止する方針と発表した。

それに代え、飼料米栽培への補助金を来年度から3割増の10万5000円(現在8万円-10a)まで増やす方針だという。

また、それとは別に、石黒のような山間僻地においては、平野部との生産コストを補うものとして中山間地域直接支払交付金があり、現在10aあたり21,000円が交付されている。

新聞報道によれば、これらの現行制度を見直し、新たな「日本型直接支払」として創設を予定しているとのことである。

その目的は、「農地を守る活動や、農村の環境を良くする取り組みの支援」としている。これが、現在の「中山間地域直接支払制度」に比べて、石黒のような山間地の農業にとってよりメリットのあるものであるかどうかは分からない。

今まで中山間地域直接支払制度では、石黒は柏崎市内の31の協定地域の内では突出した交付金額(全体の約2割)を受けていただけに特に注目されるところだ。

いずれにしても、10年後、20年後の日本の農業、また、故郷石黒の農業は、どのような姿になっているであろうか。

「美しい日本の国づくりを国民とともに目指す」と宣言した安倍内閣が、山間地の美しい棚田をないがしろにするわけはないと信じたい。

しかし、過疎化と高齢化が極限まで進みつつある石黒のような地域の農地を保持することは、今の農政のもとでは極めて難しかろう。

では、どうのような農業政策が望まれるか。

何より、これを「農業政策の一環」としてではく、「国土保全、自然保護」の観点から、独立した国の重要課題として位置づけ、今後の課題である「農地の大規模化、生産性向上」とは切り離して、政府が本気で対応することが肝心なことと思う。いわば、農業政策から農村政策への転換といってもよい。

|

|

石黒のような農地の保全の難しい所には、それに見合った支援がなければ、後継者など望む方に無理があるというものだ。

いわば、一律ばらまき型の補助制度ではなく、国土保全、水源を含めた自然保護等に貢献している僻地の農地の維持管理者には、もっと手厚い安定した直接支払い補助制度が必要だということだ。

もし、直接支払い率が現在の2倍になるならば、状況は大いに変わるであろう。

実際、石黒のような中山間地域の農地を含めた自然の保全は、最近の地球温暖化による異常気象への対処からも、その必要性が高まっていることは明らかである。

とりわけ、石黒地区の棚田の果たしているダム機能には大きなものがあり、その機能が失われたときの下流域の水害の規模は予想をはるかに越えるものになるのではないかと思われる。

さしあたり、「農事組合法人石黒」をはじめ、他の組合、及び地区行政組織と連携して、現行の制度を十二分に活用して一年でも長く、石黒の農地と自然環境維持にあたってほしいものである。

「農事組合法人石黒」が結成されてから、ちょうど今月で丸4年が過ぎた。幸いにも優れた指導者を得て、タキノフチ農地などでの共同作業と月例の勉強会をとおして貴重な実践を積み重ねてきた。

そして、今、国の農政の大きな変革の波を迎えている。この変革が石黒の農業(農地保持・保全)にもたらすメリットデメリットは未だ分からない。

いずれにせよ、今こそ、農事組合法人石黒が、4年間の実践で得た経験を生かして、石黒の他の組合組織との連携のもとに、今後の農業政策を最大限に活用し、何とか更なる発展が得られることを期待したい。

4年前に、「せめて現在の耕作田をこの先10年、そして20年にわたり残したい」という旗を石黒に高々と掲げて組合を立ち上げられたことは、地区住民はいうまでもなく、石黒にゆかりある者にとつても、まことに喜ばしく、心強いことであった。

実際、高齢化により耕作が無理が生じ、農事組合法人に耕作を引き受けてもらう例も数例があったと聞いている。

どうか、みなさんも、健康安全には十分留意されて、取り組んでいただきたい。

HP石黒の暮らし編集会も微力であるが、今後も応援していきたい思っている。

(2013.12)

(HP石黒の昔の暮らし編集会 文責大橋寿一郎)

※勉強不足による誤りもあると多々あると思われます。(村田指導員より御指導をいただき一部訂正しました)これを機会に今後、現在の農政について少し調べてみたいと思っていますが・・・・・特に政権ごとに変わる上に各省連携の仕組みなど複雑で老化が進む筆者の頭脳では理解が難しいですね。(寿一郎)

|

|

|

「TPPと石黒農業」読んで

TPPとは関係ないのですが、私が思っていること書きました。

石黒農業、それは中山間地農業をどうするか、その先には農村の存続をどうするかに繋がっていきます。二年前、高柳町山中に婿さんに入った方がいますが「村の人と酒を飲むとき95%は田んぼの話だ。」といっていました。まさしくそのとおりで、村の暮らしは田んぼや畑とともにあります。農業を続けることが、農村が続くことだと思います。

以前、農水省の方の公演を聞いたとき、「日本の農地の6割が平場、4割が中山間地」といわれていました。TPPや飼料米、農地集積などは、6割の平場を見た政策だと思います。農水省の方は、4割の中山間地もちゃんと考えています、といっていましたが、農地の集積は中山間地にとってプラスどころか、マイナスになる、馴染まない考えだと思います。その講演会の時「農村の活性化は田んぼに人が大勢いて、話し声や笑い声が山に響くことこそが活性化であり、集積は、すればするほど人が減り、農村は廃れていってしまう」と発言している方がいらっしゃいました。そのとおりだと思います。

中山間地農業の現状は、極端にいえば、制度がどう変わろうとあまり関係なく、気力勝負、体力勝負の様相です。直接支払制度の約束の5年間は何としてもがんばる。ただその先は1年先が見越せない。次の5年の約束はもう無理だというはなしをよく聞きます。跡継ぎや新規就農者がなく、今の人たちが気力、体力の続く限り農業を続けるだけが中山間地の農業継続、農地保全の現状であり、そこにお金の多い、少ないは問題となりません。一に気力、二に体力、お金は二の次、三の次となります。

では、根本の跡継ぎ、新規就農者をどうするか。すごく大雑把に、1俵15,000円、10aで7俵の収穫とすると、10aあたり10.5万円の収入があり、その40%が儲けとすると4.2万円になります。そこに、戸別所得補償や中山間地直接支払などを2万円として加算すると、10aで6.6万円、1haで66万円、10haで660万円に計算上なります。が、中山間地では10haなど到底できるものではありません。最高に頑張って5haです。それも、何十年と農業を続け、技術を身に着けた人が、朝から晩まで一日も休むことなくやって5haです。石黒には5ha以上やっている方が何人もいられますが、まさに超人だからできるのです。都市部世帯の収入が約600万円といわれていますので、お金だけを見れば全く割に合いません。また仕事の大変さや、気候変動に左右され収入が安定しないなどマイナス面が加わります。600万円にしようとすると、5ha規模経営で10aあたり7~8万円の公的支援が必要な計算になりますが、そんな多額は現実的ではないと思います。

しかし、7~8万円はおおげさにしろ、大橋寿一郎さんがいわれるとおり、中山間地は国土保全や水源涵養など、環境面への貢献が非常に大きいことを考慮し、農家への支援を多くすることは、おっしゃるとおりだと思います。

経営面からの魅力を少しでも増やす方法として、自分たちで米を売る、ことが必要だと思います。今は、食管法がなくなり、米を自由に売ることができ、農家も自分で販路を開拓していくべきだとよくいわれます。たしかにそのとおりで、農家も作るだけでよかった時代から生産から販売まで考える時代になってきました。ただ、そうはいっても農家は「売る」「セールス」することが大の苦手です。自信があれば高く売ればいいじゃないかといわれますが、石黒のような気のいい農家の人たちは、高く売ることができません。値切られて気を悪くするくらいなら農協に出したほうがよいとなります。ですので、農家に代わって米をセールス(マーケティング、プロデュースを含め)する人がいてくれたなら、かなり助かると思います。(農)石黒で約500俵の出荷がありますが、半分を農協、半分を直接販売するとした場合250俵の売り先を見つければよいことになります。250俵が3~4万で販売できれば、経営面でも助かると思いますし、自分たちの作る米は認められたんだという農家の自信にも繋がると思います。

もうひとつ、新しい流れとして、現在の20代、30代の若い人たちが昔と違ってきていることに少し期待ができると思っています。簡単にいうと、「金より生き方」を選ぶ人たちが昔より多くなってきていることです。金は(多く)要らないので、自分の好きなように生きたい、その生き方の選択肢の中に農業、あるいは農村での暮らしを選ぶ人たちが多くなってきている気がします。組合のリーダーになっていただいている大橋伊勢治さん、中村昭雄さんをはじめ積極的に取り組んでおられるみなさんの生き方がかっこいいと憧れる人が多くなってきています。実際問題として、栽培技術もなく初めて農業する人が、すぐに地域の農業の担い手になれるわけではありませんが、地域として、次に託す人ができたということは、そこに希望が生まれます。希望ひとつで、年寄りの心の持ち様はがらっと変わってくると思います。以前は、見ず知らずの人には来てほしくないという気持ちが大きかったように思いますが、もうそんなことを言っていられないところまできた感があり、年寄りの意識も外部からでもいいから、来てくれたらありがたい、に変わってきている気がします。

中山間地農業を少しでも続けていくため、①直接支払のさらなる充実②米の直接販売の努力(中山間地ならではの食味はもちろんのこと、地域や人の魅力をわかってくれる人たちを探す努力)③若者の発掘(そのための情報発信)が必要だと感じています。 (2014.1)

寄稿 村田功(本組合指導員)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|