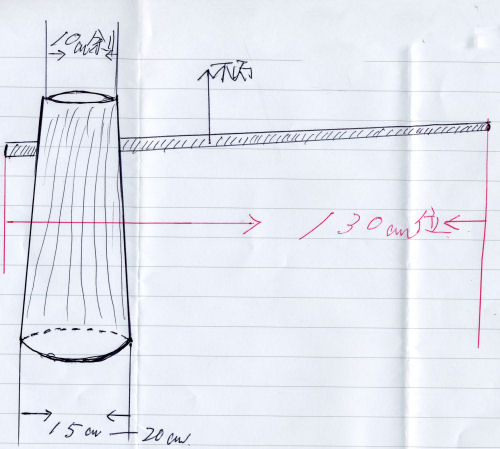

| 千づき杵 田辺雄司 私が子どもの頃(昭和初期)親たちは11月頃になると千づきを始めました。「千づき」とは昔の精米のことで臼(うす)の中に玄米を入れて杵でつくようにして精白したのでした。 もっと昔は縦杵(たてぎね)が使われていましたが大正から昭和のころには図のような横杵が石黒では使われました。

たいていは2〜3人で共同作業で行いました。隣近所や親類でお互いに協力して作業をしたのです。 まず、臼(うす)を据え付けて箕(み)1杯ほどの玄米を臼に入れて三人で代わる代わる杵でつくのです。つくと言っても餅を搗くときのつきかたとは少し異なり、打ち下ろす杵が臼底に当たる力を制御しながら米が砕けないようにするつきかたでした。こうして、全員が臼の真ん中に杵が打ち下りるようにつくのですが、自然と米は徐々に回り込むようにして中央に移動してまんべんなく白くなっていくのでした、 時々、父は臼の中の米を手の平の上にのせて明るい窓の下でみて、適当な白さになっていればそれでよしとし、もう少し白くしたい場合は、また杵を手にして作業を続けるのでした。 当時は、普段の飯米は「下づき−ゲヅキ」と呼び6〜7分づきでした。ただし、お盆や正月、特別のお客などの接待用の米は「上白−ジョウハク」といって白くしました。しかし、現在の白米ほどは白くはありませんでした。飯米を保存する俵には「上白」と書いたツケギがサンダワラを押さえている縄の下に差してさしてあったことを覚えています。 このように、千づき作業は大変な根気と力のいる作業で、仕事を始める時にはヤマノノコ(作業用綿入れ着物)を着ているのですが、だんだん体が温まり片袖になり、そのうちヤマノノコを脱ぎ山シャツに袖無し姿で作業を進めるのでした。 つき上がった米は女衆が目の細かいトオシで米と、米ぬかをふるい分けるのでした。さらに米ぬかをもっと細かいトオシ(フルイとも呼んだ)で砕けた米の一部をふるい分けて取り出して石臼で米粉にするために別に保存しておくのでした。米ぬかも大切に保存して、たくあん漬けに使ったり、家畜の餌にしたりしました。(たくあんに使うには米ぬかに砕け米が混じっていると春にタクアンが酸っぱくなると言われ良くふるい分けたものを使いました) さらに、つき上がった白米は熱を帯びるのでムシロの上にしばらく広げて冷ますのでした。 千づき作業は1日1俵が限度と言われましたので、昔の大家族の10俵以上の米をつくことは大変な作業でした。ですから、共同作業で助け合って行い1軒の千づきが終わると次の家に杵を担いで何日もかけて作業をしたのでした。 |