| センバ |

|

|

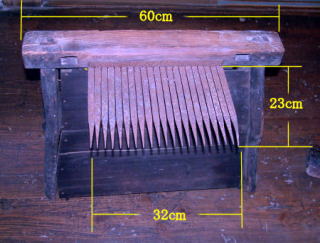

※ 上のようにセンバを仕立て、1把 |

|

|

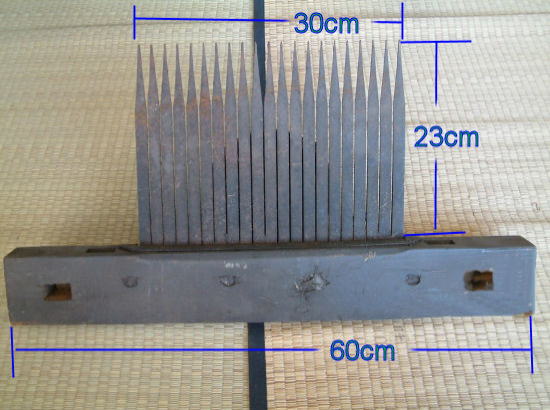

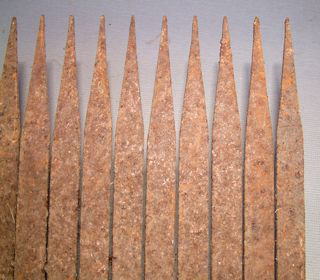

| センバ(千歯)は、江戸時代後期に発明され、それまで使っていた2本の割竹や木の棒にに、穂を一本ずつ挟んでモミを落としていたコキバシ(扱箸)に比べると、画期的な脱穀具として長く使われてきた。 センバによる脱穀はは、一束の稲穂を3つに分けて歯に通し手前に引いて脱穀した。その後、明治末に足踏み脱穀機が発明され普及すると急速に使われなくなった。 ただ、昭和20年(1945)代になっても種籾の脱穀は籾が傷がつかないことから、センバを使って行う家があった。また、昭和20年代までは、このセンバを逆さに置いた臼に固定してワラスグリに使った。しかし、センバを使うと歯の間隔が細かいため、藁の節の部分からでる葉もスグリ採ってしまうことがあるので、人の手のひらを形どったワラスグリ具を使うことが多かった。 筆者は石黒の古文書を読むために7年ほど前(2007)から読解学習をしているが「寡倒-やもめたおし」は千歯の通称で「後家倒し」ともいうことを知った。解説には、「それまで多くの寡を雇いコキバシで脱穀していたのが、元禄年間に千歯が発明されると人手がいらなくなり困ったことによる」とある。 補説資料→センバ(千歯) |

※歯と歯の間隔(すきま)は、約1mm。 |