| ナツツバキ | |

|

|

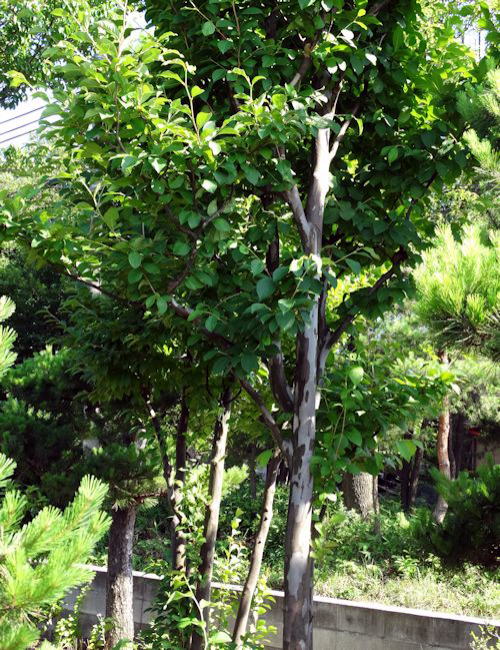

| 暮らしとの関わり 石黒では出会ったことはないが、黒姫山はつぶさに調べたわけではないので自生せずとは断言はできない。もともと、柏崎市では海岸山地からやや内陸まで分布すると言われ、米山中腹から山麓や軽井川、黒滝あたりに見られる。 落葉高木とはいえ高さは柏崎地域でみられるものは4~5mのものが多いようだ。 樹皮は一見、サルスベリやリョウブに似ている.樹齢10年ほどになると樹皮が剥げ始めるといわれている。 写真 2014.7市街地周辺 芽吹きの頃-1  写真2021.3.25 長浜町 芽吹きの頃-2  写真 2022.4.10 市街地周辺 芽吹きの頃  写真 2015.4.17市街地周辺(植栽) 葉枝の様子   写真 2014.7市街地周辺 つぼみの頃  写真2016.5.13市街地周辺 開花始まる  写真2016.6.12市街地周辺 花期    写真2015.7.2新田畑 花冠の表と裏の様子  写真2015.7.2新田畑 ツボミから開花までの様子  写真2025.7.4新田畑 市街地に見られる開花期のナツツバキ  写真2015.7.8新田畑 果実期へ  写真2015.7.8新田畑 写真2015.7.8新田畑庭に植えられたナツツバキ  写真2014.6.23茨目 果実と種子  写真2016.9.30長浜町 果実と種子  写真2016.10.1新田畑 黄葉するナツツバキ  写真2016.11.16新田畑 |

解 説 ツバキ科 宮城県以西の本州、四国、九州の山中に生える落葉高木。(小高木と並列記載も見られる) 庭に栽植されることも多い。 樹皮は滑らかで古い樹皮が剥げ落ちる性質があり、灰色や赤褐色の斑紋ができる〔下写真〕。 葉はやや厚く柄があり互生〔下写真〕、倒卵形か楕円形で縁に低い鋸歯がある。長さ4~10㎝、幅2.5~5㎝ほど。葉の裏面には伏し毛がある(下写真)が全体に葉質はかわいた感じである。 花期は6~7月の初め。葉のつけ根に直径5㎝ほどの白い花をつける〔上写真〕。花弁は5個で基部は合着し雄しべの花糸は黄色で花柱は先が五裂する。花弁にはしわがあり裏面には絹のような細毛があり縁には鋸歯がある(下写真)。朝に開花し夕には落下する一日花。 果実はさく果、直径1.5㎝ほど。9~10月に熟し5裂する。種子の長さ6mmほどの紡錘形で扁平。 名前の由来は、夏にツバキに似た花をつけることによる。別名「シャラノキ」はインドの聖樹である沙羅木と間違ったことによるという。その他の説もある。 芽吹き始まる  写真2016.4.10市街地周辺 芽吹きと前年の果実   写真2015.4.17市街地 葉の表裏  写真2024.6.18市街地 葉裏の伏し毛  写真2016.5.13市街地 つぼみ   写真2021.5.28 新田畑 写真2021.5.28 新田畑開花期  写真2015.7.8新田畑 花弁のしわと鋸歯    写真2015.7.3新田畑 先端が5裂する花柱   写真2015.7.2新田畑 花弁と花糸と花柱  写真2024.6.23新田畑 花弁落下直後  写真2015.7.7日吉町 写真2015.7.7日吉町ガクにより押し出され落下する花  写真2015.7.7日吉町 写真2015.7.7日吉町若実  写真 2014.7市街地周辺 果実  写真2016.9.30長浜町 樹皮   写真 2014.7市街地周辺 互生する葉  写真 2014.7市街地周辺 写真 2014.7市街地周辺種子の様子  写真 2014.7市街地周辺 写真 2014.7市街地周辺種子拡大  写真2016..10.1新田畑 写真2016..10.1新田畑 |