| ミコアイサ | |

|

|

| 暮らしとの関わり 今日(2015.1.21)は、久しぶりの新潟の冬の晴れだ。 そこで、前もって予定していた西山町の長嶺の池のハクチョウとカモ類の撮影に出かけた。 10時頃に、長嶺の池を訪れると3百羽ほどのハクチョウと無数のカモ類が見られたが、素人の筆者には今までに出会ったことのないカモらしいものは見当たらない。少し、がっかりしていたところで、日ごろ野鳥について指導を頂いている長谷川さんとぱったりと出会った。こういうことは偶然ではなく神様の思し召しだと自分は常々信じているが有難かった。 長谷川さんは、「今日は、ミコアイサが来ています」といって 70mほど先を指さして教えてくださった。肉眼では形は確認できなかったが体全体が白色にちかいカモであったので望遠レンズでも簡単にとらえることができた。 繁殖期に入った今はオスの眼の周りが黒い円形であることと、前頭の羽が逆立っているのが特徴だ。 惜しいことに、画像が不鮮明であるが、次回にはもう少し近距離から撮影してみたい。 ところで、今日(2015.1.24)の新潟日報に、阿賀町の瓢湖では白鳥4千羽、鴨13種1万2千羽と多くの水鳥が見られるが、スズガモの目撃者には発見証を与えているとの記事が掲載されている。その中でミコアイサを見つけた人に同じく発見証を与えているとの記載が見られる事からこの鳥もかなり珍しい種であるようだ。 昨日(2015.2.18)受診に訪れた医院の待合室で見た柏崎日報に西山町長嶺の池に飛来しているハクチョウとカモ類の数が掲載されていた。 それによると、オオハクチョウ353羽、コハクチョウ307羽、マガモ1367羽、カルガモ126羽、コガモ176羽、ホシハジロ391羽、キンクロハジロ168羽、そしてミコアイサ3羽とあった。本ページの個体を撮影した時にも3〜4羽であったが、やはりかなり珍しい鳥のようである。 写真2015.1.21西山町長嶺 ミコアイサの体の大きさ  写真2015.1.21西山町長嶺 体の形と色  写真2015.1.21西山町長嶺 写真2015.1.21西山町長嶺繁殖地  2015.1.21 |

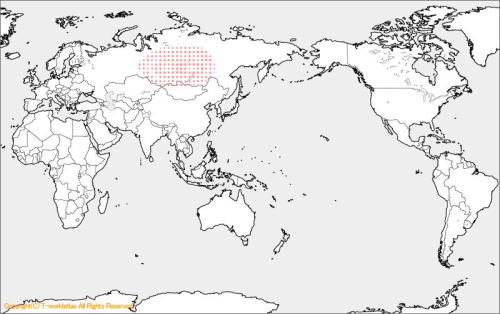

解 説 カモ科 冬鳥。一部が北海道で繁殖するが、ほとんどはシベリア方面の針葉樹林から冬季にやってきて沼湖、川などの水辺にすむ。 全長38〜44㎝ほどでアイサ属では最も小形である。嘴は灰色で短い。繁殖期のオスは、ほぼ全身の羽色が白く見える。とはいえ、 目の周囲や胸部側面、後頭部、背に黒い紋様が入る。 非繁殖期は雄雌とも頭部から首後ろにかけて褐色、喉部から頸部が白い。 食性は動物食傾向が強い雑食で主に魚を食べるが、カエル、昆虫、植物の葉、根、種子なども食べる。大きな群れにはならない。 繁殖は樹のウロ(穴)などに巣をつくり5〜7月に産卵する。 名前の由来は繁殖期のオスの白い姿を神前の巫女に見立てたもの。 様子1  写真2015.2.4西山町五日市 様子1  写真2015.2.4西山町五日市 |