| グンバイヒルガオ | |

|

|

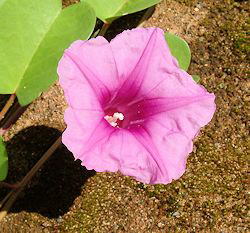

| 暮らしとの関わり 一昨日(2012.8.2)早朝、海浜植物を撮影に出かけて、思いがけない植物に出会った。といっても、その時は初顔の植物の一種に過ぎず、いつものように一応同定に必要な写真を数枚撮った。 帰宅してから、WEV上で調べたところ、グンバイヒルガオという植物で、鹿児島県から沖縄県の海岸と大分県の一部の海岸にのみ生育する植物であることが分かった。 それ以外には分布しないが種子が黒潮にのり東北地方の海岸に流れ着いて、稀に発芽することもあるということが分かった。 柏崎海岸でもそれほど珍しいものではないであろうと思い、所蔵の1981年刊の「柏崎の植物」索引を調べると名前があった。本文には「また、荒浜海岸では暖地のグンバイヒルガオが漂着生育(花は咲かない)した記録(田村孝雄氏)がある」とあった。 また、市立博物館に問い合わせたところ数年まえに椎谷海岸で確認したのみであるとのことであった。実生による発芽率はよほど低いものであるのだろう。 これらの事から、グンバイヒルガオの柏崎海岸での発芽は、珍しいことが分かったので、改めて翌々朝、観察に出かけた。付近の海岸線100mほどの砂浜を改めてつぶさに調べた結果全部で4株が認められた(下写真)。 それにしても、どこから海流に乗り、どれほどの数の種子が柏崎市の海岸に打ち上げられたものであろうか。ふと、先日見た鯖石川河口のおびただしい数のオニグルミの実生を連想した。そして、川の流水や海の潮流を利用する植物の種子散布に対して興味がわいた。グンバイヒルガオの海流に依る種子分布は実に地球を一周するという。→参考資料 WEV上のデータによれば、昨年(2011)福井県の敦賀市の海岸で開花したとの情報があるとのことだ。 今後、開花するかどうか続けて観察したい。可能性は低いがこのまま高温の日が続くとあるいは開花が見られるかもしれないと楽しみにしている。右下写真には葉のつけ根に枝分れの芽が見られ、葉の大きさも基部に近いものは長さ6cm、幅4.5cmもあり、今後も個体の成長が望めそうだ。→ビデオ資料 (2012.9.14に、鯨波海岸でも一株発見した。蔓の長さは70cmほどであった。写真を見ると柏崎海岸のものとは若干様子が異なるように思い、詳しく観察し撮影をしようと思って、3日後に訪れると株は見あたらなかった。人が持ち去ったとしたらグンバイヒルガオと知って持ち去ったか見慣れない植物と思って持ち去ったか。いずれにしても残念であった) その後、9月17日には、最長のつるは145cmにまで伸びていたが開花の徴候はみられなかった。 10月2日の台風17号通過の後に心配して訪れると、案の定、すべての株が半分砂に埋もれた状態であった。 さらに、10月25日に訪れると葉が枯れ始めていていた。やはり、開花は望めそうもないので最少の株を掘り起こして砂と一緒に持ち帰った。家に帰って植木鉢に移植して観察することにした。半枯れの状態であるが、活着して家の中で越冬できれば来年に開花する可能性もあるので大切に育ててみたいと思っている。 (※2013.5.6に、越冬させたグンバイヒルガオの鉢を庭の石の上に置いたところ、地上についた節目から根を下ろし急速に成長した。 蔓の最長は2013.11.3で9.5mに達している。しかし、花は8月下旬に10個ほど開花したのみで結実はしなかった) 昨日(2012.11.22)、これもこの夏に出会った珍しい海流散布植物イポメアフィンブリオセパラの様子(完全枯死)を見に行った時にグンバイヒルガオの生えていた砂浜を訪れると、この場所だけおびただしい漂着ゴミが広がっていた。1時間ほどかけてグンバイヒルガオを探してみたが、跡形もなかった。 ところで、これほど多くのゴミが流れ着く特別な場所であることは、グンバイヒルガオの種子漂着とも大いに関連があるのではなかろうか。 ※参考資料2012.9~10→ グンバイヒルガオ撮影全画像 写真2012.8.2 柏崎海岸 柏崎海岸のグンバイヒルガオ  写真2012.9.17 柏崎海岸 写真2012.9.17 柏崎海岸個体 №1 最長つる105cm  個体 №2 最長つる 40cm  個体№3 最長つる 80cm  写真2012.8.4 柏崎海岸 個体№5 蔓の長さ70cm  写真2012.9.14 鯨波海岸 写真2012.9.14 鯨波海岸9月4日最長つるの長さ125cm  写真2012.9.4柏崎海岸 9月17日最長つるの長さ145cm  写真2012.9.17柏崎海岸 台風17号による高波をかぶったグンバイヒルガオ  写真2012.10.3 鯨波海岸 越冬できず葉が枯れかけてきたグンバイヒルガオ個体A  写真2012.10.25 柏崎海岸 花期到来   写真2013.8.28 栽培観察松美町 写真2013.8.28 栽培観察松美町基部の太い茎  写真2013.10.24 栽培観察松美町 茎の節から出る葉と根  写真2013.11.3 栽培観察松美町 越冬させたものを庭で観察栽培  写真2013.11.3 栽培観察松美町 |

解 説 ヒルガオ科 沖縄、九州、四国などの暖地の海岸に分布し、とくに砂浜を好む多年草。 本州以北には分布しないが種子が黒潮に乗り、時には東北地方の海岸まで到達して発芽して幼体が見られることがあるが花や実つけることはない。 だが、近年、福井県などで開花の報告もあり温暖化による繁殖地の北上ではないかとの見方もある。 茎は強じんできわめて長く砂上を這って繁殖する。盛んに枝分れし下にひげ根を出して広く繁茂する。長さ10mに達するものもある。 葉は互生し、先端は凹み軍配の形に似ていて長さ5~8cm、幅3~5cm。葉質は厚く滑らかで光沢がある。 花期は8~9月。葉のつけ根に葉より長い花柄を伸ばして集散状に1~3個の花を開く。 花冠の形は漏斗状で、色は紅紫色で径4cmほど。ガク片は5個で緑色で卵形で鈍頭。 雄しべは5個、雌しべは1個、ともに花筒のなかにある。 さく果は卵円形で平滑、種子は大きくて堅く黄褐色で表面に毛がある。 種子の中に空間があるため海流で運ばれて本州中部の海岸の砂浜に生えることもあるが開花せず冬は枯死する。 名前の由来は、葉が相撲の軍配に似ていて花がハマヒルガオに似ていることによる。 個体№4 つるなし(幼体)  写真2012.8.2 柏崎海岸(観察栽培した個体) 写真2012.8.2 柏崎海岸(観察栽培した個体)先端部の葉は閉じている  写真2012.8.2 柏崎海岸 写真2012.8.2 柏崎海岸茎や葉柄から出る乳液  写真2013.11.3 観察栽培松美町 写真2013.11.3 観察栽培松美町枝芽か  写真2012.8.2 柏崎海岸 写真2012.8.2 柏崎海岸最も大きな葉  写真2012.8.2 柏崎海岸 蔓が最長のころ  写真2012.8.2 柏崎海岸 つぼみ  写真2013.8.28 栽培観察松美町 写真2013.8.28 栽培観察松美町つぼみ-2  写真2013.8.28 栽培観察松美町 写真2013.8.28 栽培観察松美町花-1  写真2013.8.28 栽培観察松美町 写真2013.8.28 栽培観察松美町花-2  写真2013.8.28 栽培観察松美町 写真2013.8.28 栽培観察松美町花の大きさ  写真2013.9.2 栽培観察松美町 写真2013.9.2 栽培観察松美町花の中の様子  写真2013.9.2 栽培観察松美町 写真2013.9.2 栽培観察松美町雄しべと雌しべ  写真2013.9.2 栽培観察松美町 写真2013.9.2 栽培観察松美町秋となり葉が枯れた個体B  写真2012.10.25 柏崎海岸 写真2012.10.25 柏崎海岸長い白い根  写真2012.8.2 柏崎海岸-※上の苗を観察のために家にもち帰り居間で越冬させ庭に鉢を置いたものが今年(2013.8.28)に開花した。本欄の花の写真参照 写真2012.8.2 柏崎海岸-※上の苗を観察のために家にもち帰り居間で越冬させ庭に鉢を置いたものが今年(2013.8.28)に開花した。本欄の花の写真参照茎の節から出た大きな根径6mm  写真2013.11.3 栽培観察松美町 写真2013.11.3 栽培観察松美町 |