| 僒僇僉 | |

|

|

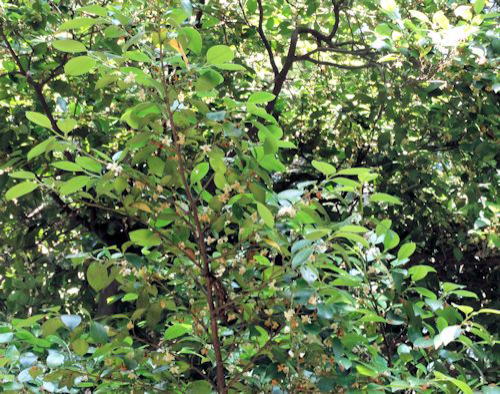

| 曢傜偟偲偺娭傢傝 丂愇崟偵傕攼嶈巗奨抧廃曈偵傕帺惗偼偟偰偄側偄丅 丂巗奨抧偱偼丄恄幮偺嫬撪傗壆晘偵怉偊傜傟偨傕偺偵偼帪乆弌夛偆丅偦偺拞偱丄昅幰偑弌夛偭偨嵟傕戝偒側傕偺偼惣嶳挰偺暔晹恄幮偵偁傞宎30噋梋傕偁傞僒僇僉偱偁傞丅怴摴偺恄幮嫬撪偵傕偐側傝戝偒側栘偑偁傞偙偲傕暘偐偭偨丅 丂傑偨丄1981姧偺乽攼嶈巗偺怉暔乿偵傛傟偽巐僢扟偺廎嶈儅僒偝傫偺掚偵丄嫻崅埻120噋偺僒僇僉偑偁傞偲偺婰榐偑偁傞丅 丂奜偵摨彂偵偼丄乽愇抧偺屼搰愇晹恄幮偺幮憄偵偼僒僇僉偑尒傜傟偨偑帺惗偐偳偆偐柧妋偱偼側偄乿偲偄偆昅幰偺崅峑偺壎巘偱偁傞晉愳棿懢愭惗偺婰弎傕尒傜傟傞丅 丂 乲幨恀2008.10.26巗撪杒忦恄幮嫬撪乴 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂恄幮嫬撪偺僒僇僉  幨恀2014.9.28丂怴摴 幨恀2014.9.28丂怴摴丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂壴婜偐傜壥幚婜傊   幨恀2014.7.1壓揷怟 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂壥幚  幨恀2014.8.28壓揷怟 幨恀2014.8.28壓揷怟丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂怓偯偒巒傔傞壥幚  幨恀2014.9.28丂怴摴 幨恀2014.9.28丂怴摴丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僸僒僇僉乲塃乴偲偺斾妑  幨恀2014.7.1摗堜 幨恀2014.7.1摗堜丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂巬偺壓柺  幨恀2014.7.1摗堜 幨恀2014.7.1摗堜丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偮傏傒偐傜壥幚傊  幨恀2014.7.1摗堜 幨恀2014.7.1摗堜丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂搤夎  幨恀2015.2.7拞揷 丂仸僋儕僢僋仺傛偔帡偰偄傞捴偺搤夎 幨恀2015.2.7拞揷 丂仸僋儕僢僋仺傛偔帡偰偄傞捴偺搤夎 |

夝丂愢 僣僶僉壢 丂娭搶埲惣偺嶳椦偵偼偊傞忢椢偺彫崅栘丅怴妰導偱傕恄幮側偳偵怉偊傜傟偰偄傞丅 丂梩偼岤偔丄屳惗偟巬偺忋偵擇楍偵悈暯偵偮偒(嬍偖偟曭汏帪偵巊傢傟傞亅價僨僆帒椏)丄宍偼懭墌宍忬搢棏宍偱挿偝俉噋慜屻丄愭偺曽偼塻偔愲傞丅婎晹偼娵偔偁傞偄偼偔偝傃宍偲慡墢丅 丂梩偺昞柺偼妸傜偐偱幙偼岤偄偑傕傠偄丅椉柺偲傕柍栄丅摿挜偼丄巬偺愭抂偺夎偺堦斣奜懁偺椮曅1屄偑戝偒偔捁偺捾偺傛偆偵尒偊傞偙偲(忋幨恀)丅 丂壴婜偼6乣7寧丅梩偺偮偗崻偵1乣3屄廤傑偭偰偮偒壓岦偒偵奐偔丅僈僋曅偼椢怓偱5屄丄壴曎傕5屄偱敀怓偱屻偵墿怓傪懷傃傞丅梇偟傋偼懡悢丄滢偵偼媡岦偗偺栄偑偁傝帗偟傋偼1屄丅 丂塼壥偼媴宍丄宎4倣倣傎偳偱椢怓偱弉偡偲崟怓偵曄傢傞丅拞偵偼懡悢偺彫偝側庬巕偑偁傞丅 丂柤慜偺桼棃偼乽塰庽乿偱堦擭拞梩偑椢怓偱偁傞偙偲偵傛傞丅乽嶅乿偼崙帤(擔杮偱嶌傜傟偨帤)偱恄摴偺恄帠偵巊偆偙偲偐傜嶌傜傟偨丅 丂丂丂丂丂丂丂丂庽旂  幨恀2014.7.1摗堜 幨恀2014.7.1摗堜丂丂丂丂丂丂5屄偺僈僋  幨恀2014.7.1摗堜 幨恀2014.7.1摗堜丂丂丂丂丂梇偟傋偲帗偟傋  幨恀2014.7.1摗堜 幨恀2014.7.1摗堜丂丂丂丂丂丂栄偺偁傞滢  幨恀2014.7.1摗堜 幨恀2014.7.1摗堜丂丂丂丂丂丂丂壥幚傊  幨恀2014.7.1摗堜 幨恀2014.7.1摗堜丂丂丂丂丂丂枹弉偺壥幚丂  幨恀2014.8.28壓揷怟 幨恀2014.8.28壓揷怟丂丂丂丂塼壥偺拞偺庬巕  幨恀2015.2.7拞揷 幨恀2015.2.7拞揷丂丂丂丂丂搤夎偲梩嵀  幨恀2015.2.7拞揷 幨恀2015.2.7拞揷 |