| アカガシ | |||||||

|

|

||||||

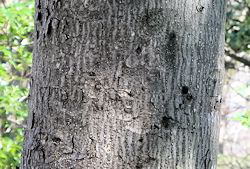

| 暮らしとの関わり 石黒では出会ったことはない。市街地周辺でも社寺の境内や庭に植栽されたものにしか出会っていない。 上の写真の老木は若葉町の有名なお寺の墓地への上り道端にあった。基部の直径は40㎝以上あったと思われる 樹皮は不規則な形に割れはがれていたことから相当の樹齢であろうと思われた。 枝下の小道付近に堅果が落ちていないかどうか探したが1個だけ探し当てたが穀斗は見当たらなかった。長さは1.5㎝ほどでコナラやミズナラの堅果に比べると明らかに小形であった。 今年は暖冬で、大寒のころから越後の冬にしては珍しく晴れの日が多い。今日(2016.2.18)も快晴であったので、かねて行って出会いたいと思っていた西山町鎌田城址のアカガシを撮影に出かけた。 途中、二田小学校付近の水田で餌をあさるコハクチョウの群れを観察したあと、長嶺の池でオオハクチョウとカモ類を観察し撮影した。 鎌田城址上り口に着いた時には昼近くであった。思ったよりも雪の量が多く上り口から100mほどは膝まで雪にはまったが頂上付近は15㎝ほどの雪で歩き易かった。途中の道下の3本の成熟樹と1本の若木があったのでその撮影を終えて引き返した。 もう少し先までゆくと根元から7本に分かれた大木があると聞いて来たが・・・・。それは今秋のドンクリの落ちる頃の楽しみにしておきたい。 参考画像→壮年の頃のアカガシ 写真2015.2.12若葉町 冬のアカガシ  写真2016.2.18西山町鎌田 葉のつき方と表裏  写真2015.2.12若葉町 写真2015.2.12若葉町葉の表面の艶  写真2015.2.12若葉町 写真2015.2.12若葉町葉の大きさ  写真2016.2.18西山町鎌田 写真2016.2.18西山町鎌田壮年木の樹皮  写真2016.2.18西山町鎌田 写真2016.2.18西山町鎌田葉の茂り  写真2016.2.18西山町鎌田 写真2016.2.18西山町鎌田

虫えい  写真2016.2.18西山町鎌田 |

解 説 ブナ科 宮城・新潟県以西から九州の山地に生える常緑高木。雌雄同株。 高さ20m、直径60㎝に達する。樹皮は緑灰黒色。老木になると樹皮に割目ができて剥がれ落ちる。(下写真) その年出た新芽枝には軟毛が密生するが翌年には脱落する。 葉は長い柄があり互生し(左下写真)長さは7〜15㎝、幅3〜5㎝の長楕円形でやや硬い皮質。 先端は急に尖り基部はくさび形もしくは円形で左右不揃いのものがある。表面は深緑色で艶があり裏面は淡緑色。 托葉は線形で長さ1.2〜2.7㎝で褐色の絹毛が密生する。開葉後まもなく落ちる。 花期は5〜6月。雄花は尾状花穂は6〜7㎝で新枝の下部に多数垂れ下がる。花序の軸や包には白い軟毛が密生する。雄花のガクは5〜6裂し、雄しべは5〜6個つく。 雌花の穂は上部の葉のつけ根につき直立し2〜5個の雌花をつける。雄花同様、褐色の軟毛に覆われている。花柱は3個ある。さじ形で反り返る。 果実は堅果で長さ2㎝ほど。1年目は極小さく2年目に急成長し秋には成熟する。穀斗は椀形で6〜7層の横輪があり褐色の綿毛がある。 名前の由来は赤色を帯びて、堅い材質による。 冬のアカガシ  写真2016.2.18西山町鎌田 若木樹皮    写真2016.2.18西山鎌田 写真2016.2.18西山鎌田樹皮が剥がれる老木  写真2015.2.12若葉町 写真2015.2.12若葉町堅果  写真2015.2.12若葉町 写真2015.2.12若葉町冬芽  写真2015.2.12若葉町 写真2015.2.12若葉町葉痕  写真2016.2.18西山鎌田 写真2016.2.18西山鎌田 |

||||||