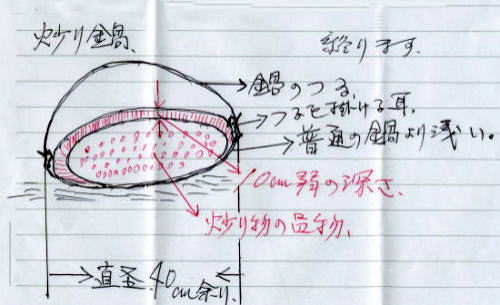

| 民具補説 炒りなべ 私の子どもの頃には炒りなべを使っていました。炒りなべはどこの家にもあるものではなく、大切にしていて、このナベには絶対に水を入れてはならいと言い聞かされていました。 祖母は夕方近くになると料理に使うゴマや麻の種などを炒って、それをすり鉢に入れてすりました。その時にはいつも私たち子どもが呼ばれてすり鉢が動かないように押さえているのでした。カリカリと祖母が、すりこぎ棒を回すとゴマのいい香りがしたことを今も思い出します。  ゴマがすれるとその中に少し味噌を入れてかき混ぜて春はコゴメ〔クサソテツ〕やウドなどをゴマあいにして食べ、夏には茹でたナスのゴマあいにして食べましたがとても美味しいものでした。 現在、スーパーで売っている出来合いのすりゴマなどと買った味噌を使って同じ料理を作っても昔の味は出ないようです。 また、冬になりますと醤油豆〔※集落によっては豆醤油と呼ぶ〕という物をつくりました。豆を1升余りも炒りなべでカラコロと炒って、炒った豆を石臼で挽き割ります。このときには一度にたくさんの豆を石臼の穴に入れてガラガラと回すと粗挽き〔2つ割り〕にするのでした。 そして皮は取り除き適量の水を加えて一度煮立てて、冷めてから塩を加えてかき混ぜて味噌蔵に入れてしばらくねかせて置いてから食べました。主に夏のご飯や冬の餅と一緒に食べたものでした。 また、冬の食べ物としてキビ〔トウモロコシ〕を炒りなべで炒って石臼で粗挽きして麹と塩を加えて1週間ほどしてから食べるのでした。これもキビの甘みと麹の味でとても美味しいものでした。私たちの集落では主にこれは餅につけて食べましたがご飯のおかずにもとてもあいました。 最近まで自家どりのトウモロコシで作って食べていたのですが、ここ数年はトウモロコシが稔ると一晩のうちにすべてムジナに食われてしまいますので栽培をあきらめました。 炒りナベの形と寸法は、およそ上記図のようでありました。 文・図 田辺雄司〔居谷〕 |