| カラスザンショウ | |

|

|

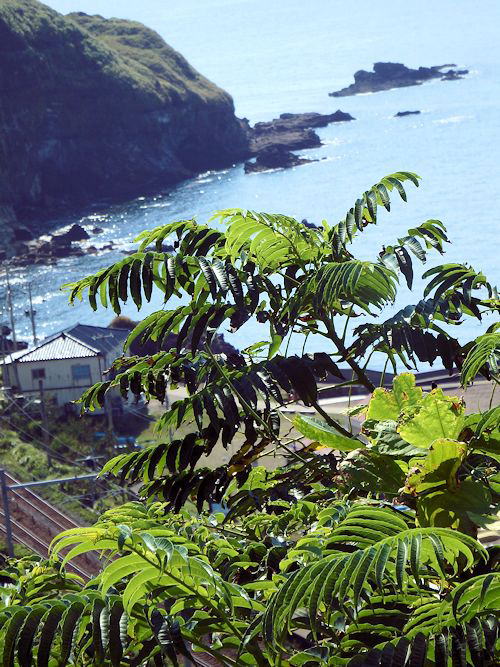

| 暮らしとの関わり カラスザンショウには石黒で出会ったことはない。 よく似たイヌザンショウは稀にみられる。まあ似ているとはいえ、カラスザンショウは筆者には見た目がウルシ科の植物を連想させる。その他、相違点をあげれば、 ①カラスザンショウは高木、イヌザンショウは低木。 ②イヌザンショウはトゲが互い違いにつく。 ③カラスザンショウは本州北部には海岸には稀にあるが自生していようだ。 どちらも、人間にとって利用価値がなかったのでイヌだのカラスなどの名前がついたものであろう。 だが、江戸時代の本草書にカラスザンショウは下駄や桶材として使われたという記録が見られるそうだ。また、 どちらも蜜源としては有用とされている。 写真2015.7.10笠島海岸 葉の様子   写真2015.7.10笠島海岸 写真2015.7.10笠島海岸夏の海に似合うカラスサンショウ  写真2015.7.10笠島海岸 米山小から帰途撮影 写真2015.7.10笠島海岸 米山小から帰途撮影 |

解 説 ミカン科 本州から九州の沿岸地から山地に生える落葉広葉木。雌雄異株。 高さ15mほどになる。若い枝は緑色で多くのトゲがある。 葉は互生し大形の羽状複葉で小葉は4~10対。小葉は長楕円形~披針形で長さは5~10㎝ほどで先端は鋭く尖る(上写真)。縁には浅い鈍鋸歯がある(下写真)。 花期は7~8月。枝先に短い散房花序を出して緑白色の小花を密につける。 さく果は径7mm前後の球形で緑色、黒色に熟すと熟すと黒い種子が3個現れる。 種子には辛みがある。 名前の由来は、カラスがその実を好んで食べる事に因る、と牧野図鑑にはあるが、利用価値のない木であることからカラスとついたという説もある。 幹のトゲ  写真2015.7.10笠島海岸 長大な葉  写真2015.7.10笠島海岸 葉縁の鈍鋸歯  写真2015.7.10笠島海岸 写真2015.7.10笠島海岸 |