| トウネン | |

|

|

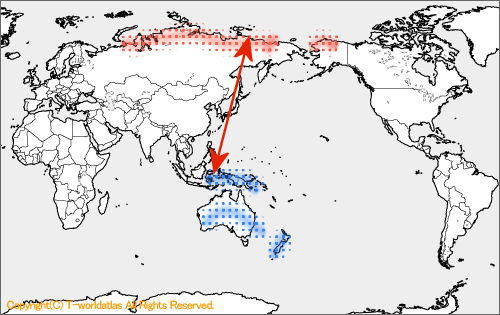

| 暮らしとの関わり 昨秋は7月の末日から10月まで鵜川河口の干潟状の砂浜で餌を採っているトウネンを何回か見た。 この秋は8月4日から来ている。いずれも数羽程度で10羽を超える群れは少ない。渉禽類と呼ばれるシギチドリの仲間は水辺が好きだ。春秋の渡りの季節に海岸、池、川、田圃などの水辺に来るが数は少ない。少数だが柏崎を渡りの中継地として利用している。以上のとおりで、この鳥を石黒で見ることはない。 秋の渡りは稲刈り時期と重なる。現在の機械化された農業のため田圃はその時期に水がない。そのためか柏崎においては、秋は海岸、春は水の入った田圃でこの仲間を見ることができる。しかし近年は秋の海岸、春の水田でもあまりシギチドリを見ることができなくなっている。 柏崎においては長距離を渡るシギで春秋とも見られるのはこのトウネンだけである。と、言っても残念ながらこの春は1回1羽だけしか記録がなかった。完全な夏羽ではなかったが、赤く色付いる(2016年5月3日)ことが分かる。 スズメくらいでシギチドリの仲間では最小の鳥である。水際を餌を採りながら移動する。驚かさないで見ているとどんどん人に近付いてくるかわいい鳥でもある。 この仲間の多くが近年柏崎では見られなくなっている。いつまでもそのかわいい姿を見続けたいといつも思う。 (情報提供-長谷川)(注):日本野鳥の会新潟県支部編『新潟県の鳥 新潟県鳥類目録』日本野鳥の会新潟県支部(2010) (写真 長谷川) 左のハクセキレイと比較してみるトウネンの大きさ  写真(撮影年月日不明) 越冬地と繁殖地の位置と渡りのコース  |

解 説 シギ科 夏にシベリアやアラスカのツンドラ地帯で繁殖し冬は東南アジアからオーストラリア・ニュージーランドの地域で越冬する。 日本には、春と秋に渡りの途中で立ち寄る旅鳥で全国で見られる。 小型のシギの仲間では、最も普通にみられる鳥である。九州以南では越冬する個体もある。 全長は、スズメと同じくらいで、14~15㎝、翼開帳は約29㎝。クチバシと足も短い。(左下写真) 夏鳥が全体的に赤褐色なのに対して冬鳥は全体的に灰褐色である。(下写真) 雌雄同色。 餌は、泥の中にいる昆虫、ごかい類などを餌とする。大きな群れで行動する。 鳴き声は「チュリッ」や「チュイ」と聞こえる。 名前の由来は、体が小さいため 「(当年-今年)生まれた赤子」という意味だという。 夏羽  写真(撮影年月日不明) 冬羽  写真(撮影年月日不明) |