藤井堰の歴史は、天正9年(1581年)から17年間、与板城主として過ごした直江兼続によって造ら

藤井堰の歴史は、天正9年(1581年)から17年間、与板城主として過ごした直江兼続によって造られたことは広く知られている。

その後、江戸時代、松平光長の治下になると柏崎に陣屋がおかれ、正保元年(1644)郡奉行青山瀬

兵衛が現在の平井地内で新しい堰と東江、西江の開削を着工した。青山瀬兵衛は、従来の「草堰」

より進歩した「鎧堰」と呼ばれる工法で、川底に杭を並べて打ち低木、中木を編むように渡して階段

状に何十段も重ねるものであった。

工事は正保元年(1644)に着工、承応3年(1654)完工という実に10年の歳月をかけた大事業であった。

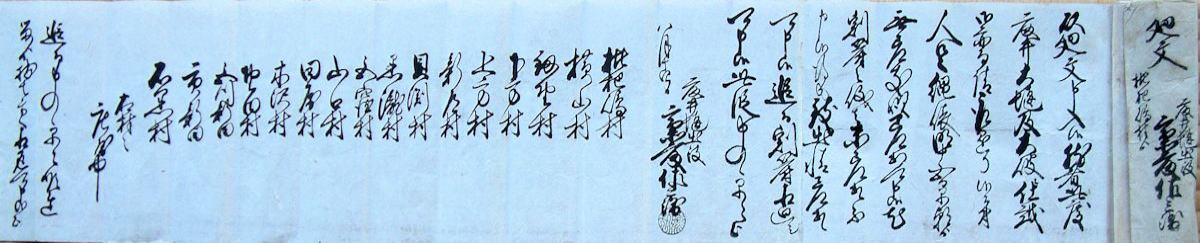

しかし、この鎧堰も何度となく洪水によって破壊され、そのたびごとに上記の古文書からも分かるが、

この堰の恩恵を直接受けない村々までが一致協力して修復にとり組み維持してきたのであった。

なお、現在の藤井堰は昭和34年(1959年)着工、同41年に完工したものである。(右写真2013.9)

※古文書−石黒資料館所蔵文書 解読文責 大橋寿一郎