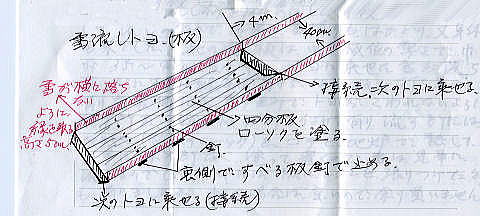

| 民具補説 雪流しトヨ 雪流しトヨが普及したのは昭和35、6年頃だったと思います。それまでは、玄関先やコツラ下〔軒下〕の雪は大雪の年には順送りに先の方へコイスキや角シャベルで除雪するので大変な手間が掛かりました。 しかし、雪流しトヨが普及しますとトヨを少し斜めにして何枚か接続して使うと非常に除雪がはかどり且つ楽になりました。  雪流しトヨは4分〔12㎜〕ほどの厚さの板で幅35〜40㎝、長さ4mで雪が横に落ちないように縁取り〔高さ5〜6㎝〕の板が取り付けられていました。また、裏側には雪の重みでトヨが壊れないように何カ所か横に補強の細い板が打ち付けてありました。 流し口の板にはパラフィン〔板状の蝋〕をコテを囲炉裏で熱しておいて丁寧に余すところなく塗っておくのでした。こうすると雪は見事に流れていくのでした。中にはとトヨの底にトタンを貼り付けたものもありましたが、このトヨは重いのであまり人気がありませんでした。 トヨの傾度が大きいと雪はすごい勢いで流れていくので見ていても面白いくらいでした。豪雪のときなど6枚も7枚もつないで流したものでした。しかし、夕方つかれた体で何枚もの雪流し板を片づけるのも一苦労でした。 土蔵の屋根などの切り妻型の屋根は屋根の上までトヨをもって上がって使うことが出来ましたから屋根の除雪も早く終りました。 しかし、雪流しトヨがあっても地形的に流す場所のない家もありましたが、その後スノーダンプが店頭に並ぶようになり急速に普及しました。この道具もそれまでにない威力を発揮しどこの家でも2台や3台は持っていたものでした。沢山の雪を載せて何m先にでも持って行けるので作業もはかどり仕事も楽でした。さらにその後、スノーダンプも改良され軽くなり、小型のスノッパーという軽量のものもでき屋根の上にもって上がり使えるものも普及して大幅に時間も労力も少なくなり大いに重宝しました。 昔は大雪のときにはモッコに雪を入れて引いたという話も聞いたことがありますが、さぞかし大変であったと想像します。 文・図 田辺雄司〔居谷〕 |