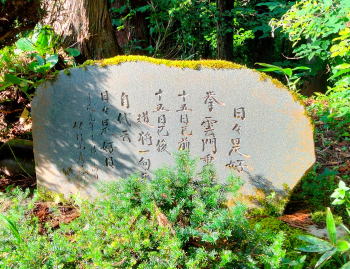

| 20241102 私は、今から37年前、ふるさと石黒に建てた山小屋に「好日山房」」という名前をつけた。この名は、今も理解できないながらも、時々眺めている「碧巌録−第六則日々是好日」の中から借用した。 また、「雲門垂語して云く、十五日以前は汝に問わず、十五日以後、一句を道ひ将ち来れ、自ら代わって云わく、日々是好日」の公案を刻んだ石碑らしきものも立てた。(下写真)  さて、この公案の意味は、時間についての問であり、「過去、現在、未来のどれもが不可得であるが過去については問わない、現在以後についてお前の考えを述べよ」というほどの意味であろうと思われる。雲門は、その場にこの公案に答える者がいなかったので、自ら「日々是好日」と述べた、ということであろう。 さて、この公案の意味は、時間についての問であり、「過去、現在、未来のどれもが不可得であるが過去については問わない、現在以後についてお前の考えを述べよ」というほどの意味であろうと思われる。雲門は、その場にこの公案に答える者がいなかったので、自ら「日々是好日」と述べた、ということであろう。しかし、これだけでは雲門の言わんとした事が私には皆目分からない。 ともかく、ここで考えてみたいのは我々の時間の観念についてである。我々は一定の時間軸に支配されて生活をしている。確かに「過去、現在、未来は不可得」という解釈もできよう。 時間軸の上では、過去は既に過ぎ去り、未来は未だ来ず、現在は一瞬に過ぎ去るものであり、すべて捉え難い。 だが、「現在」までも不可得と言ってしまったら何事も始まらない。  どうやら、雲門の公案についての理解は私の能力を遥かに超えている様に思われる。 どうやら、雲門の公案についての理解は私の能力を遥かに超えている様に思われる。自棄半分というわけではないが、仕方がない、ここは、思い切って自分の理解力の範囲で解釈してみたい。 私は50年ほど前から「今」という言葉に強く魅かれて来た。好日山房の上り口に「今」という文字を刻んだ石を据えた。また、小屋の中にも木板に書いたものを掲げた。(下写真) ここでの「今」という言葉の意味は「瞬間」より若干長く、数秒、数分など少し長い時間を意味する言葉である。  いずれにしても、我々の生活は「今」の連続に外ならない。もし、この今を制し次の「今」につなげて自己を制することが出来れば、一時(いっとき)を制し、さらに今日、さらに明日、明後日・・・と自己を制し、生活を整えることが出来るのではないかと考える。 いずれにしても、我々の生活は「今」の連続に外ならない。もし、この今を制し次の「今」につなげて自己を制することが出来れば、一時(いっとき)を制し、さらに今日、さらに明日、明後日・・・と自己を制し、生活を整えることが出来るのではないかと考える。つまり、「現在」を「瞬間」ではなく「今」と少し長さをもたせて捉え、「文字を書くとき」、「他者と話すとき」、「食事をするとき」等々その行為と真摯に対峙すること。過去の後悔や未来の不安等にわずわらさせられことなく無心の境地で対峙すること。まさに今、対峙している行為行動に最善を盡すことが「日々是好日」と考えたいと思う。 どうも、高尚な禅の公案を小学生の道徳教科書の数行で片付けてしまうようで、おこがましいが、如何に高度な思想とて、読む者に理解できなければ何の価値もない。真摯な態度でさえあれば、凡俗には凡俗なりの解釈があっても良いと思うがいかがであろう。  さて私は今、晩秋の好日山房の庭に立って、このような取り留めのない思いにふけっている。 さて私は今、晩秋の好日山房の庭に立って、このような取り留めのない思いにふけっている。この山小屋を建ててから早くも40年が経とうとしている。当時若木だった小屋周囲のブナたちは、今では大木と呼ぶにふさわいほどに成長を遂げ、山小屋を取り囲んでしまった。 今、自分は見紛うほどに成長した鬱蒼たる木々に囲まれて、ブナの枯葉が舞い散る中、茫然と立ちすくんでいる。 私とて若い時から自分なりに、いかに生きるべきか考え続けたつもりであるが、今にして思うに、それによって自分を変革することは殆どできなかった。 87才となった今、自分に残された命(既に認知症の初期症状が見られる)は長くはないと思うが、自分が20歳台から求め続けた生き方ができればこの上ない満足である。 たとえ、一年でも一か月でも十日でもよい、自分の納得のいく生き方が出来ればそれでよい。 孔子の言葉「明日に道を聞かば夕べに死すとも可なり」もある。 |

| よ7594 |