| マルバマンサク | |

|

|

| 暮らしとの関わり 石黒では「ネズミザクラ」と呼んだ。また、この木が春のボイ(薪用低木)を束ねる為に使われたことから「ネジキ」とも呼んだ。 マンサクは、春一番に開花するので待ちに待った春を告げる花として親しまれた。早くも3月中旬になると残雪の上で開花する。 子どもたちは、花の咲いたマンサクを手折るのに四苦八苦した。ネジキに使われるくらいだからしなやかでなかなか折れなかったからだ。このしなやかさを生かして昔からセオイカゴをつくったり、茅葺き用材のナルとして広く利用された。 先日〔2012.3.19〕、編集会の正栄さんが撮影したマルバマンサクに赤い花の種があった。〔アカバナ画像→クリック〕 日本植物誌によれば「マルバマンサク-葉は上半部半円形で花弁は黄色〔略〕-花弁の帯赤色のものをアカバナマンサク、基部だけ帯赤色のものをニシキマンサクとよぶ」とある。 このことから、石黒に自生するマルバマンサクにはアカバナマンサクに分類できるものがあることが分かった。 今日(2013.10.13)に、キノコの撮影でブナ林を歩いていると、マルバマンサクの虫えいに出会った。「マンサクメイガフシ」という名前からマンサクの芽につく虫によるイガ状の虫えいらしい。→右下写真 ところで、数年前に撮ったマルバマンサクの葉についた虫えいの写真があったので掲載しておきたい。こちらはマンサクハフクロフシである。→右下写真 今日(2017.3.5)は午後から晴れたので、下石黒集落のタキノフ(地名)ツンネ(小高い山の頂上)のマンサクを訪れた。 ブナ林の急斜面の雪はザラメ状となり安定しカンジキの先を突き立てるように上ると15分ほどで到着できた。マンサクは開花を始めたところであったが例年に比べ花付きが少ないように見えた。 (写真2005.4.24大野 右上2004.3.20下石黒 右下2005.7.8上石黒) 冬にも目立つ大きな花芽  写真2008.2.29 下石黒タキノフチ 開花が始まる頃   写真 2017.3.5 下石黒(積雪125㎝) 早春のマンサク  写真2009.3.8 下石黒タキノフチ(記録的な小雪の年) 開花直後の花序の横からの姿  写真 2017.3.5 下石黒 アカバナマンサクと思われる  写真2012.3.19 中山峠(鵜川) 果実  写真 2019.6.18 柏崎市水上 虫えい-1-マンサクメイガフシ  写真2013.10.13 下石黒 ※左が正常の果実 紅葉  写真2011.11.2 寄合釜坂 道路拡幅で来年秋は見られない |

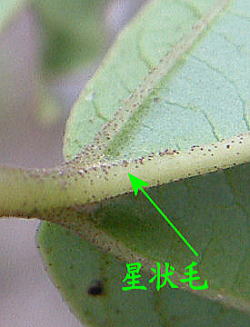

解 説 マンサク科 北海道西南部・本州の東北北部及び鳥取県までの日本海側に分布す落葉低木。 葉は互生し柄があって菱形の卵形で長さ7~12㎝、幅5~7㎝。先端は鈍形で上半分の縁には波状の浅い刻みがある〔下写真〕。質は厚い。表面の葉脈は凹んで下面の葉脈は凸んでいて星状毛がある。〔下写真〕 花芽で冬でもこの花芽からマンサクの木であることを判別できる〔左下写真〕。 果実は、さく果で卵形〔下写真〕。熟すと黒い種子を2個飛ばす。 名前の由来は「まずさく」がなまったという説と黄色い花が枝いっぱいに着くことから豊年満作の満作から付けられたという説がある。 ほころぶつぼみ   写真2017.3.5下石黒 花から若葉へ  写真2015.4.28上石黒 葉裏脈状の星状毛  写真2010.8.1 上石黒 葉の形〔中央は果実〕  写真2005.7.3 上石黒 幼果〔中央の球はクモ?〕  写真2005.6.1 下石黒 果実と種子  写真2010.8.1 上石黒  写真2011.11.2 寄合 マルバマンサクの幹  写真2009.3.8 下石黒タキノフチ 虫えい拡大写真  写真2013.10.13 下石黒 写真2013.10.13 下石黒虫えい-2マンサクハフクロフシ  写真2005.7.5 上石黒 写真2005.7.5 上石黒 |