| ケヤキ | |

|

|

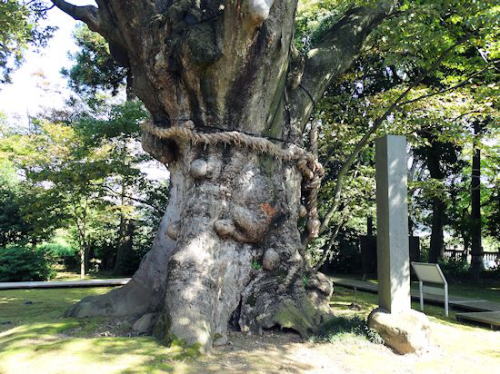

| 暮らしとの関わり ケヤキは昔から今日まで一貫して価値ある木としての地位を保ってきた樹木である。 石黒には、かつてケヤキの大木が多く見られたがそのほとんどが伐採されてしまった。今日では寄合地区のオオギケヤキ(参照→石黒の伝説)が最大の巨木であろう。→参考画像 成長は緩やかであるが広く根が広がるため地滑り地帯の石黒では特に土留めの役割を果たしている樹木でもある。(根の様子)。 1984年に発生した板畑集落入り口の道路上のかつて地滑り箇所には全面にケヤキが植えられている。 また、広く枝を広げるその堂々たる姿はいうにおよばず、早春の芽吹きや紅葉も美しい。 中学生のころ、背負っての稲運びの途中、休み場で目の前の紅葉したケヤキを見て「こいつは芽吹きが遅いくせに葉が色づいて散るのが早い木だ」と言い切る村人の言葉を思い出す。今にして思うに、当時は、11月までハサ〔稲干場〕に稲が見られたという時代であり、冬将軍到来の前触れである木々の紅葉は村人には歓迎できないのであったのであろう。 今日(2014.9.29)柏崎市の新道にの鵜川神社を撮影に出かけた。樹齢は約1000年、根回りが14m、人の目の高さの幹の周囲は11.5mで、全国でもその大きさは第8位にランクされているとのこと。 今日(2014.12.10)は、5日から降った30㎝余の初雪もようやくあらかた解け、午後は陽もさしたので荒浜海岸まで水鳥の写真を撮りに出かけた。海岸近くにある荒浜の神社の境内にある5、6本ケヤキの大木を撮影して来た。樹形が整って細かい小枝が張ったケヤキの姿は冬季も美しいものだ。→写真 (上写真2005.5.8上石黒・右上2005.5.23 右下2005.11.3大野) 実生   写真2012.6.5上石黒 ケヤキの芽吹き(奥はサワグルミ)  撮影日2011.4.28小岩峠 春のケヤキ  撮影日2009.4.30上石黒小岩峠 夏のケヤキ  撮影日2006.7.11板畑 秋のケヤキ  撮影日2005.10.29居谷 鵜川神社大欅-樹齢やく1000年  写真2014.9.29 新道 椎谷観音の大ケヤキ-樹齢やく1000年  写真2017.2.16 柏崎市椎谷 冬のケヤキの様子  写真2014.1.7 北條 写真2014.1.7 北條 |

解 説 ニレ科 本州以南の日本各地に生える落葉高木。雌雄同株。 その高さは30m、周囲は4mを越えるものもある。多数分枝し枝を広げ新枝には細毛がある。成長するにしたがって鱗片状に剥がれる(下写真) 葉は互生し長さ3~10㎝。表面はざらつき周囲はの鋭い刻みがある(下写真)。葉には短い柄があり基部は左右が不同である。表面はざらつき裏面の葉脈には毛がある。 花は早春新葉と共につき黄緑色。雄花は数個ずつ新枝の下部につき、ガクは4~6個に深裂し4~6個の雄しべがある。雌花は新枝の上部の葉のつけねに1個つき退化した雄しべがある。花柱は二又に分かれる。 果実はゆがんだ球形で径4㎜ほどで背面に尖った角(かど)がある。枝から離れて落下するものもあれば小枝についたまま遠くまで風で飛ばされるものもある。 材は木目が美しく質が堅く磨くと艶がでて湿気にも耐えるので家具など利用価値が高い。特に神社仏閣の用材として使われる。 しかし、何年もかけて十分に乾燥しないと狂いが生じる。また、周りの白い木目の部分は用材とならないため相当の大木でないと使い物にならない(下写真)。 名前の由来は「けやけき→きわだった木」という意味からといわている。 葉の独特な鋸歯 |

撮影日2011.7.21上石黒

撮影日2011.7.21上石黒 写真 2018.1.9 日吉山王社

写真 2018.1.9 日吉山王社

写真2014.12.10荒浜

写真2014.12.10荒浜 写真2015.1.14下石黒

写真2015.1.14下石黒 写真2017.2.16 柏崎市椎谷

写真2017.2.16 柏崎市椎谷