| ヤマノイモ | |

|

|

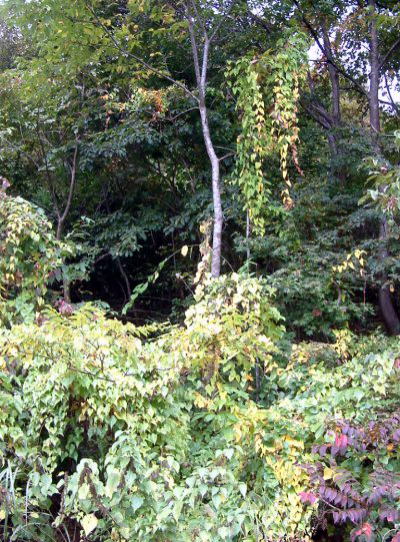

| 暮らしとの関わり 石黒では「ヤマイモ」と呼んだ。 ヤマノイモは、昔から、好んで食べられ、どこの家でも山から掘ってきて土の中に入れて保存して置いて食べた。 特に、ソバ作りでは、そば粉にヤマノイモをすり込んで捏ねると口当たりが良く美味しいソバが出来た。 また、かて飯の一つとして雌株の付け根につくムカゴを採ってご飯に炊き込み食べることもあった。 秋に葉が黄色くなるを待って掘ったが、早く葉が色づくものは「早生イモ」と呼び品質が良くなかった。 ヤマノイモの芋は長さ1mにも及ぶため、平地に生えたものは掘るのが難しく、傾斜地に生えているものを掘った。また、折れやすいため低木を1mほどの長さに切って保護棒にして束ねて持ち帰った。 筆者も山芋堀を好んでしたことがあるが、山芋堀のコツは「一に場所、二に場所、三に道具」という感想を持っている。また、マナーとしてはツルの付け根の部分の5㎝ほどは折って穴をふさぐときに地中に戻しておくことだ。 芋の大きさは雄株の方がムカゴをつけない分大きいといわれているが比較したことはない。 ちなみに、ムカゴの漢字表記は「零余子」(ヌカゴとも読む)であるとのこと、思えば、葉のつけ根に小さな雫のように付いて零れ落ちるように地上に散布される様をよく表した名前であるようにも思われる。 暮らしとの関わり補説-ヤマノイモとトコロ (写真上2005.11.2下石黒 右上2005.8.9落合 ) ヤマノイモのムカゴ  写真2005.10.6板畑 夏のヤマノイモ  写真2005.8.30居谷 秋のヤマノイモ  写真2008.10.21落合 翼のある種子  写真2009.114下石黒 ヤマノイモの芋について  撮影2009.11.3下石黒 撮影 政栄 コメント-2009.11.8受信 |

解 説 ヤマイモ科 本州から沖縄まで自生するツル性の多年草。山野の至る所にある。秋になり葉が黄色く色づくと、その在処がよく分かる。雌雄異株。 円柱形の多肉根(芋)は、長さ1mを超えるものもある。 この芋の先端-〔ツルのつけ根〕から春に芽が出て新しい芋が成長して、古い芋は夏までに腐って秋には形骸が残っている〔写真左下〕。 茎は長く伸びてまばらに枝分かれする。 葉は、対生で長い柄をもち細身の心臓形。 夏に葉の付け根に3~5個の穂状の直立した(上写真上)をつけ白色の花をつける。雄花は立ち上がり、花弁6個とおしべ6個をもち子房のあとがある(下写真)。 雌花は垂れ下がり、花弁6個と3個〔室〕の子房をもち仮おしべがある(下写真)。後には3枚の翼をもったサク果となる(上写真中)。 種子は広い円形の膜質翼をもち果実が割れたときに飛び散る。 その他、葉の付け根にムカゴが出来る。〔左写真〕芋と共にムカゴも食用にする。繁殖は種子とムカゴによる。 名前の由来は、山に自生する芋という意味。別名ジネンイモ。 雄花  写真2005.7.31下石黒 雄花  写真2005.7.31下石黒 成熟したサク果  写真2008.11.12寄合 ヤマノイモの根塊〔芋〕  写真2009.11.3下石黒 政栄 泥岩表面に沿って伸びた芋  写真2009.11.3下石黒 政栄 |