| 民具補説 巻き脚絆(ゲートル) 子どもの頃に、巻き脚絆は青年学校で軍事訓練のときに青年学校の生徒が巻いているのを見ました。訓練を見ていると烈しい運動をすると下手に巻いた人の巻き脚絆はほどけてしまうこともありました。 私も進級して青年学校で軍事訓練を受けるようになり巻き脚絆を巻いて訓練をすることになりました。

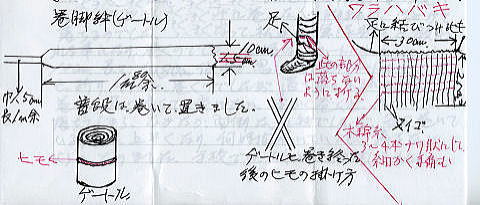

当時は私たちは巻き脚絆のことをゲートルと呼んでいましたが、幅10㎝、長さ180㎝ほどの長いものだったと思います。 ゲートルはズボンのひざ下を折り曲げて足に巻き付けるようにして、その上にきちんと巻くのですが、巻く強さの加減も大切でした。ゆるく巻くとずり落ちてしまい、強すぎると足が痛くて歩きにくい。なかなか、そこの加減が初めは難しかったのですが慣れてくるとコツが分かって上手に巻けるようになり何時間訓練してもゆるんでずり落ちるようなことはありませんでした。 また、ぬいだ後も先ずヒモを手にからげるようにして巻き取り、きちんと2つに巻きとって束ねておくのでした。 学校では時々、ゲートルの早巻き競技がおこなわれました。ゲートルの一番端ののところに幅1.5㎝、長1mほどのヒモが付いていて、そのひもで最後にしっかりとまいて固定するのでした。 訓練が長く続くときなど足の前で交差しておくと落ちないので訓練に集中が出来ました。(下図参照) その後、学徒動員で、工場へ配置されたときもゲートル巻きは毎日の日課でした。  付記 昔は一般には巻き脚絆は使われず、稲の穂の茎(ヌイゴ)をよくたたいて柔らかくしたもので編んだハバキが同じような役目のために使われました。特に、冬にはモモヒキが濡れて冷たくなりますのでスッペなどを履きその上にハバキを巻いて出かけるのでした。 文・図 田辺雄司(居谷) |