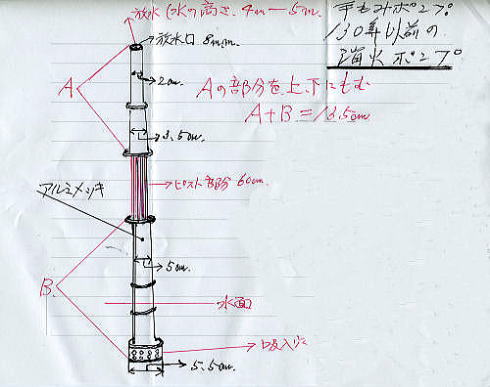

| 民具補説 家庭用手もみ防火ポンプ 家庭用手もみポンプは「二重式ポンプ」と呼ばれ、今から130年前に私の祖父が買ったものです。子どもの頃に祖父から聞いた話によれば、当時、村の重立ち三軒が購入したとのことでした。 祖父はこのポンプをとても大切にして滅多に私たちには見せませんでした。時々出しては布きれで磨いたり眺めたりしていました。それを見て私たちが本当に水が上がるのかなぁ、と言うと、タネ(家脇の池)に底を入れて手で上下にもむのでした。水はかなり高く上がるので私たちは喜んで見物しているのでした。 祖父は、使った後はよく乾かしてボロ切れで包んで私たちの手の届かない所に上げて置くのでした。  実際に火事場へ行って、役立つかと言えば4間(約8m)くらしか水が飛ばないので、余ほど火の近くまで行かなくてはならないのでほとんど役立たないと想われます。しかし130年も前によくこんなポンプを購入したものよと今でも感じています。筒の商標には「最新式二重装置・豊臣号防火ポンプ・大日本・製造販売元 ・浪花火防協会」と書かれています。 それでも、祖父は我が家の火事の時にも盛んに活躍したものだ。家の宝のひとつだとよく言っていました。 現在(2009)高柳中学校の3年の生徒が小学生の頃から私の家に遊び(総合学習)でやってきたときにこのポンプを実際にタネでもんで見たところ4mほど水が上がりました。子ども達は大喜びでしたが、よくも130年もたった古い物なのにこんなに水をあげることができるのかと驚いていました。私は、これからも家宝のひとつとして保存していきたいと考えています。 文・図 田辺雄司(居谷) |