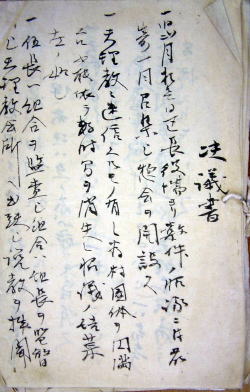

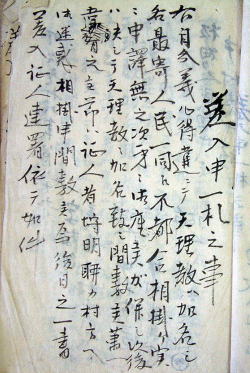

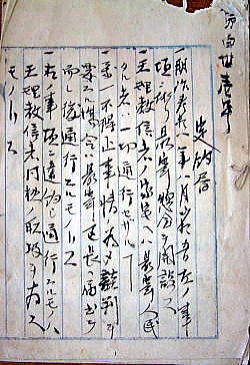

| 天理教入信をめぐる騒動 明治34年、突然、板畑集落に高橋由蔵と名乗る天理教布教師がやって来た。布教師は村に泊まりこんで家々を訪ねて精力的に布教活動を行った。その結果、集落の7戸の家が天理教に入信した。 憲法で信仰の自由が保障された現代では、単なるいっときの話題で終わることであるが、当時、村の一割もの家が宗旨替えをしたという事実はまさに大事件であった。とくに、板畑集落は60余戸すべてが曹洞宗で、石黒村の中でも、本家を中心とした団結の固い誇り高い集落であったからなおさらである。 また、明治末から昭和の初めにかけては、特に天理教の布教が盛んに行われた時代であったため、石黒のみならず近村でも危機感を抱き対策を講じていることが古文書から知ることが出来る。 参考資料→西照寺檀徒規約書 なにより、板畑の村人たちは「このまま天理教の信者が増えていくと、集落としての団結がくずれて村の将来は危ういものになる」という強い不安を抱いた。 早速、これ以上信者を増やさないために、寄り合いを何度も開き対策を話し合った。協議の内容は、どの程度の制裁を信者に与えるか、直系親族の扱いはどうするか、信者との付き合いはどの程度まで認めるかなどで、議論は果てしなく続いた。そして、ようやくにして決議書をまとめた。 この決議書は板畑集落に今も保管されている。そこには、以下のような内容の決議文がしたためられている。  ①五人組の長は組合員を監査し、組合員は組長を監督し、天理協会所へ出張して説教を聞く者を見届けたときには天理教信者とみなし従前の規則で処分する。 ①五人組の長は組合員を監査し、組合員は組長を監督し、天理協会所へ出張して説教を聞く者を見届けたときには天理教信者とみなし従前の規則で処分する。②天理教改信の家宅に対しては一切、呼んだり、呼ばれたりはしてはならない。 ③部落の必要経費の2分の1は部落人民の負担とするが、残りは天理教信者の負担とする。 このような厳しい村八分的な天理教対策の中で、再び曹洞宗に改宗する者も出てきた。明36年には7軒の内の4軒が天理教から脱退している。その旨を区長宛に提出した約定書が今も残っている。  文書の内容はいずれも下記のような意味のものである 文書の内容はいずれも下記のような意味のものである「自分の心得違いにより、天理教に加わり部落の人々にご迷惑をおかけし大変申しわけございません。しかし、これからは決して天理教に加わることはございません。万一、約束を違いましたときには証人が責任をもって処理して村には一切迷惑をかけません。」 こうして、信者は明治36年末には3人に減り、事件は収束に向かうかに見えたが、翌年には再び7人に戻った。入信者たちの天理教への信仰は中途半端なものではなかったのである。 村では重立衆を中心に協議を重ね更なる対策を練った。  そして、天理教信者を除いた村民全員の署名連印の約定書を作ることにした。その約条は下記のような内容のものである。 そして、天理教信者を除いた村民全員の署名連印の約定書を作ることにした。その約条は下記のような内容のものである。①天理教信者の家には板畑集落民たるものは一切通行してはならない。 ②万一、やむをえない事情でいかなければならない場合は区長に届け出てから通行すること。 ③右の事項に違反し通行するものは、天理教信者と見なし相当の取り扱いをする。 こうした厳しい取り締まりの中、先に天理教から脱退後、再び入信し、そして再度、脱退した村人の誓約書も見られる。 〔資料→差入申一札之事〕 その後も、天理教信者に対する扱いは更に厳しくなり、明治40年ころの古文書の中に、当番制で監視をしたものと思われる区長宛の報告書綴りがある。 その中に次のような文が見られる。「明治四十年旧四月二日ヨリ、二十日マデ村内見回リ致シ候エドモ、別ニ条約〔上記決議書の条項〕ニ違反セシ者コレナキ候コト」 その後、天理教信者数は3軒のまま、明治から大正、昭和と推移して来た。 昭和も30年代になるとわが国は高度成長期に突入し、村の生活もそこに住む人々の生活感情も激変した。 だが、その後も天理教騒動は、長く村人の心の奥に癒え難い傷として残った。事実、その後も、事あるごとに、とくに本音が出たがる酒の席では、天理教が話題となったいう。 一世紀も昔、平和な村に降ってわいたような一つの事件が、いかばかりかにせよ今日の子孫の人間関係にも影を落としているという事実は、とりもなおさず、当時の入信者及び他の人々の心の葛藤、苦しみ、悲しみがどれほど大きなものであったかを物語るものといえよう。 |

|||||||

| 高柳村との合併と高柳町の誕生 二度目の大規模合併、昭和28年に公布された町村合併促進法は、教育、民生等の増大した行政の財政確保のために市町村規模を8千人規模とすることを目的としたものであった。 新潟県も翌29年には各町村に合併促進委員会を設置して答申を求め、県の町村合併計画を作成した。これによると高柳村と石黒村が合併して人口1万人の町とする案が示されている。 しかし、合併の母体となる高柳村は当初、石黒村のみならず、鯖石全村、とくに南鯖石村との合併の交渉を積極的に進めていた。中でも昔から生活圏としての交流が深かった大沢村との交渉は実現のきざしもみられたが結局、大沢村は柏崎市を選んだ。 一方、 石黒村は、東西南北に行政区の異なる村落と隣接する地理的な位置にあった。 具体的には、北には鵜川村、西南には旭村、南東には松代村、東には高柳村との境界を接し生活の交流はいずれとも密接であった。〔落合という集落名は、それらの村からの道が落ち合うという所にその由来があるといわれている〕 とくに、鵜川とは近世、女谷村の兼帯庄屋の支配下にあった時代も長く、昭和に入ってからも柏崎に通じる幹線道路として通行も盛んで、石黒校も高柳村との合併までは上条郷に属していた。 筆者が小中学生の時は陸上競技会、球技大会、写生大会などの会場を、上条郷の持ち回りで行われたものであった。〔居谷集落の児童生徒等は、朝早く起きて十数kmもの峠道を歩いて競技場に到着し、徒競走に臨んだことになる〕 また、とくに居谷集落などでは、松代との交流の歴史が長く、事あるごとに協力して生活してきた歴史もある。 このような地理的、歴史的条件の中で、石黒、鵜川、野田との3か村の合併構想も提起されたが、冬季の地蔵峠、小岩峠の困難が身にしみている石黒の望むところではなかった。 その他、高柳村との合併を決める前年に東頸城郡旭村より合併の交渉を受けた。これには一、二賛成する集落があったものの、すでに高柳村岡野町とのバス運行が実施されていた時期であり、高柳村との合併への流れは必然であった。 こうして石黒村の住民は、すでに高柳村との合併に合意しており、昭和30年2月24日、当時の田辺伊久村長は村議会で議決を得ている。 また、当時の石黒村は岡野町より人口が多い大村であり、町制を目指す高柳村にとっては石黒の編入合併は欠くことのできないものであった。 その後、同年3月13日に高柳村も村議会で当時の石塚伊三右衛門村長は村議会の議決を得て、翌日には両村長連名で県知事宛に申請書を提出している。この申請書には多くの添付書類があり、合併の必要性、両村の概況など、歴史的に貴重な記録であると思われるので資料して別掲したい。 資料→村の廃置分合に関する申請書と添付書類 そして、3月19日には知事と総務部長名で「刈羽郡石黒村を廃し、その区域を高柳村に編入し、昭和30年4月1日から施行する」との文面の通達が届いている。高柳村は合併の施行とともに、町制の施行も同時に行う予定であったが、町制の施行の方は11月3日まで延期されることになった。 延期された原因は、突如、3月13日に、役場庁舎がかなりの強さの竜巻に襲われ半壊してしまったことにあった。折しもその時、庁舎内は町制施行問題の協議中であった。会議は勿論中断し後日に再開された。

このような思いも掛けぬ天災で、町制は11月に延期されたが、町の名称は「高柳町」と決まり、高柳町役場の位置は今までの位置に置き、支所を石黒に置くこととなった。 こうして、11月3日には、内閣総理大臣の町制とする告示を受けて高柳町が誕生したのであった。 なお、高柳町の発足にともなう町内区域の変更により、旧石黒村寄合と高柳村寄合の併合が実現した。 資料→門出校への通学の思い出 |

|||||||

過 疎 化 過疎は、歴史的事実ではなく、現在も進行中の深刻な問題である。とはいえ、過疎が初めて社会問題としてとりあげらたのは1960年代後半で、およそ今から60年前のことである。 それ以降、1971年の「過疎地域対策緊急措置法」に始まる、下記の過疎対策が半世紀余にわたり次々と制定されて実施されてきた。 (昭和45~54年度「過疎地域対策緊急措置法」、 昭和55~平成元年度「過疎地域振興特別措置法」、 平成2~11年度「過疎地域活性化特別措置法」 平成12年4月からは「過疎地域自立促進特別措置法」 さらに、令和3年には「過疎地域自立促進特別措置法」が制定され、今日(令和7)に至っている。 いうまでもなく、これらの法律の施行にあたって膨大な国費が投入されてきた。にもかかわらず今日にいたっても過疎の波は止めることは出来ない。とくに山間地の過疎化はいよいよ深刻化している。 こうした中にあって我が故郷石黒は現在、限界集落を通り越して「極限集落」と呼びたい崩壊寸前の状況にある。住民の高齢化は進み、平均年齢70歳に届こうとしている。田畑は年々、悠久の原野と化しつつあり、地主不在の森林も荒れ放題だ。 過疎化の波に流されず石黒に踏みとどまって農業に取り組んできた人達はすでに80才過ぎている。 今の時点では、70歳後半から80歳代の人々によって耕地の大半が耕作されている。それも斜度の高い傾斜地の狭い棚田が大半である。 さらに、耕地の大半が天水田で旱魃となると十数台のポンプで石黒川の水を田に送り込むより手がない。 後継者もなく未来の展望は開けないままである。 次に提示した過疎化による石黒の戸数と人口の推移のグラフを見れば、過疎対策による成果が認められないことは一目瞭然である。 「過疎地域対策緊急措置法」が初めて制定された昭和45年(1970)の石黒村の人口と戸数は1,096人、255戸であったが令和6年(2024)では35戸、55人にまで減少している。驚くべき数字である。 平成の初めには出生は底をつき、この頃からの減少は高齢化による住民の離村と老死による減少である。このまま進むと今世紀の半ば前に石黒の人口は限りなくゼロに近づく。 資料→昭和40年~平成20年の戸数・人口の推移 過去40余年にわたり50兆円を越える国費を投じた過疎対策とは何であったのか、その実態を明らかにすることは今後の指針を得るためにもきわめて大事なことと言えよう。 まずは、そもそも、ここまで農村を疲弊、衰退させた原因と過程はいかなるものだったのであろうか。 昭和20年の太平洋戦争の敗戦時には日本の工業は壊滅状態にあり、しばらくは機械も原料も燃料もない時代が続いた。(※筆者の少年時代の日本→本サイト「子どもの暮らし」参照) この時代には、疎開者家族や戦地から帰還した者が多く、村の人口はピークに達した。石黒校の生徒数は400人に近く、村の青年団員の数も150人を越えた。 また、出生率も高まり、後に第一次ベビーブームと呼ばれる世代が就学年齢に達した頃は1学年を2クラスに分けるほどであった。 資料→石黒校の児童・生徒数の推移(グラフ) そして、このベビーブームがピークに達した昭和25年に、朝鮮戦争が勃発して日本経済は一気に息を吹き返し高度成長への波にのった。朝鮮戦争は3年余も続き、日本中が戦争特需によって食うや食わずの生活から一気に脱することができたのであった。 この頃から石黒の青年団員数が年々急激に減少していることからも、都市の工業生産力が増大し、都市への就業率が高まったことがわかる。 しかし、都会へ出て行くのは次男三男などであり、農家の跡継ぎは村に残り、新田開発をするなど農業に積極的に取り組んでいた。 そして日本は昭和26年には、講和条約を結び27年から独立国となり、アメリカと安全保障条約を結んで平和憲法の下で通商国家として再出発をした。いわば軍備には金をかけずに経済の発展に専念できたのだった。 こうして日本の経済は右肩上がりの成長を続け成長率も2桁に達する勢いとなった。とくに、昭和39年の東京オリンピックの開催が決まると一層景気は過熱していった。都市の労働力の需要も景気と共にどんどんふくらみ、農漁村から若者を中心とした大幅な人口移動が起こった。また、農村に定住していた人々の間にも出稼ぎブームが巻き起った。「三ちゃん農業-出稼ぎの父を除いた、祖父、祖母、母の3人による家族農業」が流行語となったのはこの頃である。 資料→高柳町の出稼ぎ者数の推移(グラフ) 資料→出稼ぎ職種(グラフ) 資料→戸数から見た出稼ぎの割合(グラフ) 当時、石黒でも冬期間の出稼ぎが盛んになり、冬期間に村に残っている働き盛りの男子は2、3名しかいないという状態であった。冬の間は老人と女性と子どもが家を守った。 資料→出稼ぎの皆様へ そのため、昭和36年や38年の豪雪時には男手がなく、子どもまで動員して毎日が除雪作業の連続であった。 また、43年は岡野町地区でも380cmを越える豪雪となり、石黒では出稼ぎ先から除雪のために多数が一時帰省している。このように昭和36年から44年頃まで豪雪、豪雨、地すべり、地震と災害の年が続いた。 この頃から、石黒では離村する家が毎年、各集落に1~2軒見られるようになる。しかし、それらのほとんどは、特別な家庭の事情による離村であった。 勿論、この段階ですでに石黒にも過疎化の波は起きつつあったのだが、村人の多くは未だそれほど危機意識をもっていなかった。 資料→出稼ぎ先から除雪に帰った思い出 この頃(昭和41年)に、初めて「過疎」という言葉が登場し(経済審議会の地域部会中間報告)、過疎が社会問題として取り上げられた。 すでに、全国的に地方の人口減少が顕著であったので、地方自治体からの過疎対策の要望もあったものであろう。国は昭和45年に過疎地域対策緊急措置法を制定した。〔※それまでにも「山村振興法-1965」はあったが限定的なものであった〕 この法律で「過疎地域」とする要件は昭和35年~40年までの人口対比減少率が0.1以上とされた。高柳町はすでにその要件に達しており、この年に全国過疎地域振興指定町となった。 これを受けて町は「高柳町過疎地域振興計画」を議決し、「昭和45年単年度実施計画」をつくった。

また、この法律は10年間の時限立法である ため、市町村の計画策定は5年ごとに区切られ前期と後期に分けられている。 とくに、この実施計画の中で注目すべきものに「集落の整備」の項の「集落移転」がある。 この計画は昭和46年3月11日に町議会に提出され可決している。その内容はおおよそ次のようなものであった。

上記によれば、集団移転は町内の総戸数20戸以下の集落を対象とするもので、中後、後谷、白倉の3集落があげられいる。そして 翌年の46年に後谷と中後集落が廃村となり、翌47年には白倉集落が廃村となった。 国指定の時限立法とはいえ、いかにも拙速な事業であったと思われる。白倉集落などは昭和40~42年にわたり「白倉総合整備計画」が実施されて道路整備がおこなわれたばかりであった。また、実に中後集落にいたっては、半世紀余の念願の車道整備が実現したばかりのその年に集団移転させられたのであった。(集団移転の内情を知らない多くの人々は、中後集落の人達は車道開通を待って揃って移転したかのように受け止めていた) それにしても、このような時に、突如、集団移転の話を持ちかけられた中後、後谷、白倉集落の人々の驚きと動揺はどれほどのものであっただろうか。それについて今日に伝える資料はない。 しかし、上記の集落移転計画には記載されていないが石黒の居谷(当時17戸)も集団移転の対象とされ集団移転を要求されたのであった。そのときの居谷集落の人々の衝撃と動揺を下記の田辺雄司さんの手記からうかがい知ることができる。

この集団移転は、対象集落のみならず他の集落の人々にとっても衝撃的な事件であった。実施計画案には「住民の意志を尊重しつつ」という言葉もあるが、現実には上意下達的な面が多分にあったことが、今日の当事者の話等から推測される。そして、地区全体の人々も上記の田辺さんの手記にあるとおり、「いずれ村を出なければならない、であれば少しでも早いうちに」という気運を高めたことは事実であろう。 資料→ふるさとを後にした日の思い出 下記の資料は、高柳町各地区の昭和30、37、47年の人口の推移である。 37年から47年の減少の大きい地区は、門出、栃ケ原、岡田であり、集団移転をした中後、後谷、白倉を枝村にもつ地区である。 昭和30年の石黒地区の人口は高柳町で最も多く1600人を超えている。しかし、37年には1450人、更に10年後の47年には930人ほどに激減している。 石黒にも上記の門出、栃ケ原、岡田と同様の人口激減が見られることは、この時に、閉村にこそならなかったが、居谷集落に多くの離村者があったことによるものであろう。

資料→過疎による人口推移比較 石黒・門出・岡野町 では、過疎地域対策緊急措置法以後これまで次々と実施された過疎対策が過疎の進行を止めることのできなかった原因はどこにあるのであろうか。そこには、多面的に複数の要因が重なっているように思われる。 まず、過疎について考える上で、昭和29年に創設された地方交付税制度を度外視することはできないであろう。地方交付税は、言うまでもなく全国の人々に、標準的な行政サービスを提供できるよう、地方公共団体の財源の不均等を調製する制度である。 また、地方交付税は、いわゆるひも付きの補助金とは異なり、その使徒は地方公共団体が自由に決定することができるので地方にとってはありがたいものであった。 制度発足時(1954)に20%であったが、1964年には32%まで上昇した。そのうえ、その財源である所得税や法人税、酒税などが景気向上にともない増えていったため交付税額も増大し続けた。特に高柳町など自主財政の脆弱な市町村では町の歳入における交付税の占める割合は驚くほど上昇した。 一方、地方交付税とともに当時、地方の経済を潤したのが莫大な公共投資であった。とくに昭和35年の公共投資は前年度比50%を越えるという莫大なものであった。 また、石黒地区のほとんどは県の指定する地すべり地帯の範囲であり、各集落で地すべり防止の工事が長年にわたって行われ続けた。居谷における地すべり工事の様子を田辺雄司さんは下記のようにふり返る。

上に記載した田辺さんの文章にある「どこの家も留守屋同然にして家中で工事に出たものでした」は、あながち誇張とは言えない実情であったと思われる。その後も、このような公共事業が長く続き、村の活性化にも大いに役立ったといえる。 また当時、このような公共投資として災害防止や交通路の整備等が切れ目なく行われ、それが現金収入源となり、生活レベルの向上にも寄与したことも忘れてはならない。 しかし、こうした一見活気に満ちた生活の裏では過疎化は徐々に進んでいたのであった。 当時の石黒校には250人余の児童生徒がいたが、彼らのほぼすべてと言ってよい者が高校卒業とともに好景気にわく大都市を目指して村を去った。その他、都会に住む子どもの元に転居する者も年々増加した。その結果、村の人口減少は急激に進んだ。 おそらく、この年代の人口の大都市への移動は、日本の歴史上、かつてない大規模のものであったと思われる。 その後も人口減少は止めどなく続き、平成6年(1994)には、石黒校は柏崎市立高柳小学校及び高柳中学校に統合した。統合時の石黒校の児童生徒数は9名、(石黒地区の戸数は77戸、人口206人)であった。 人口減少は、その後も続き令和4年石黒地区の戸数は31戸、人口は55人まで減少している。参考までに、昭和30年の戸数と人口は、戸数287戸、人口1,615人である。 実に戸数は9分の1、人口は29分1という驚くべき減少の数値である。 とはいえ、これはわが故郷に限ったことではない。全国の過疎地域の総数は885市町村に及び、全国の市町村(1719箇所)の約半数にあたるとのことである。さらにそれらの市町村の中の限界集落は全国で2万3000箇所(2020年)にも及ぶとのいわれる この全国的な過疎化の原因は、と言えば先述したとおり第一に産業の一極集中であり、それに伴う人口の一極集中、さらにそれに拍車をかけているのが年々進む少子化であろう。 いま、手元にある柏崎日報の1/22刊(2025年)の「おくやみ」「ベビー誕生」の欄に掲載されている数値は、おくやみ35人に対してベビー誕生4人とある。(1/10日~1/20日の届け出分) また、同紙同日の一面トップにには「新入学見込み数」の掲載があり「全学年合計では前年度に比べ111人少なく、近年の少子化傾向が続いた」との記事が見られる。 ところで、余談であるが筆者が中学生のころ(1952年)社会科学習で日本の人口密度が世界でも最も高いことを学習した。各国との比較資料、正方形に黒点を書き込みその数によって比較したもので、突出した日本の人口密度図が記憶に残っている。同時に、日本はもっと人口を減らすよう努力が必要との認識を得たのであった。さらに、その翌年、アメリカのサンガー婦人が産児制限運動を広めるために来日したことを、搭乗機の出口で手を振る映像とともに記憶している。。 とはいえ、当時のわが国の人口は8580万人余で、現在の1億2435万人に比べると著しく少ない。 また、現在、地球環境との調和の視点から算出すると日本の国土の広さに対して適正人口は5500万人という試算も見られる。地球的な視野ではこのまま人口が増加すると、世界的な食糧やエネルギーの不足のみならず自然環境の破壊等が憂慮されること言うまでもない。 しかし、この数値を受け入れることは現在のわが国のような頭でっかちな人口ピラミッドの国にとっては甚だ厳しい選択である。このまま進むと地方都市も限界集落化する恐れがある。現在、わが国では高齢者一人を支える現役世代の数は2人であるが、このままではいずれ1対1の肩車社会が到来することになる。 そこで、肝心の少子化対策であるが、わが故郷では高齢化が極まった現在、少子化対策は対象外の課題と化してしまった。 では現在直面している課題は何かと言えば、極限まで進んだ過疎化により、かつての7集落によって構成された石黒地区行政機能は崩壊しつつあるということである。 言うまでもないが、これで集落が消滅するということではない。限界まで進んだ過疎化の課題や問題は、個々の集落単位ではなく石黒地区全体の問題として受け止めて話合う必要があるということである。 そんなことは言わずと知れたことと思われそうであるが、さりとて「おら村の事は、おら村で・・・」という数百年来の集落意識は簡単に切り捨てられるものではないと思われる。 幸い、2019年に「NPО法人石黒邑」が発足して活動を開始して6年になる。そして、ブナ林保護、味噌づくり、農家民宿など幅広い活動を続けている。また、農事組合法人石黒も「ふるさとの水田を10年後、20年後まで守る」という目標をもとに15年目の活動に入った。 こうした組織も参加して、現在直面している問題を洗い出し、7集落で話合いをしていくことが今こそ必要なのではなかろうか。 また、石黒出身や石黒にゆかりのある方で市庁舎に勤務され、過疎に関して詳しい方が複数おられるので、それらの方々からアドバイザーとして必要に応じて助言を御願することも良策と思われる。 関連資料-1 柏崎市の今後の小規模集落への対策を探る 関連資料-2 小集落存属に向けた地域外交流の可能性 ビデオ資料→初雪の村めぐり-過疎化の実態2014.12 ※ビデオ資料→板畑嶽より大野方面の棚田を望む |